酒々井町教育委員会は、小・中学生を対象に酒々井学の学習に力を入れています。

町の歴史・文化・自然などを学ぶことで、子どもたちが郷土への愛着と誇りを持ち、ふるさとの意識を育むことを目指しています。

公開 2021/12/02(最終更新 2023/02/03)

ソバ

大手新聞社の記者を続け、定年延長も終わったので、地域の話題を取材したいと、地域新聞様にお世話になっています。明るく、楽しく、為になる話題を少しでも分りやすく紹介したいとネタ探しの日々です。子どもの頃から麺類が好きなのでペンネームにしました。

記事一覧へ教員・児童向け教材を刊行

2017年度から、酒々井学の推奨が開始。

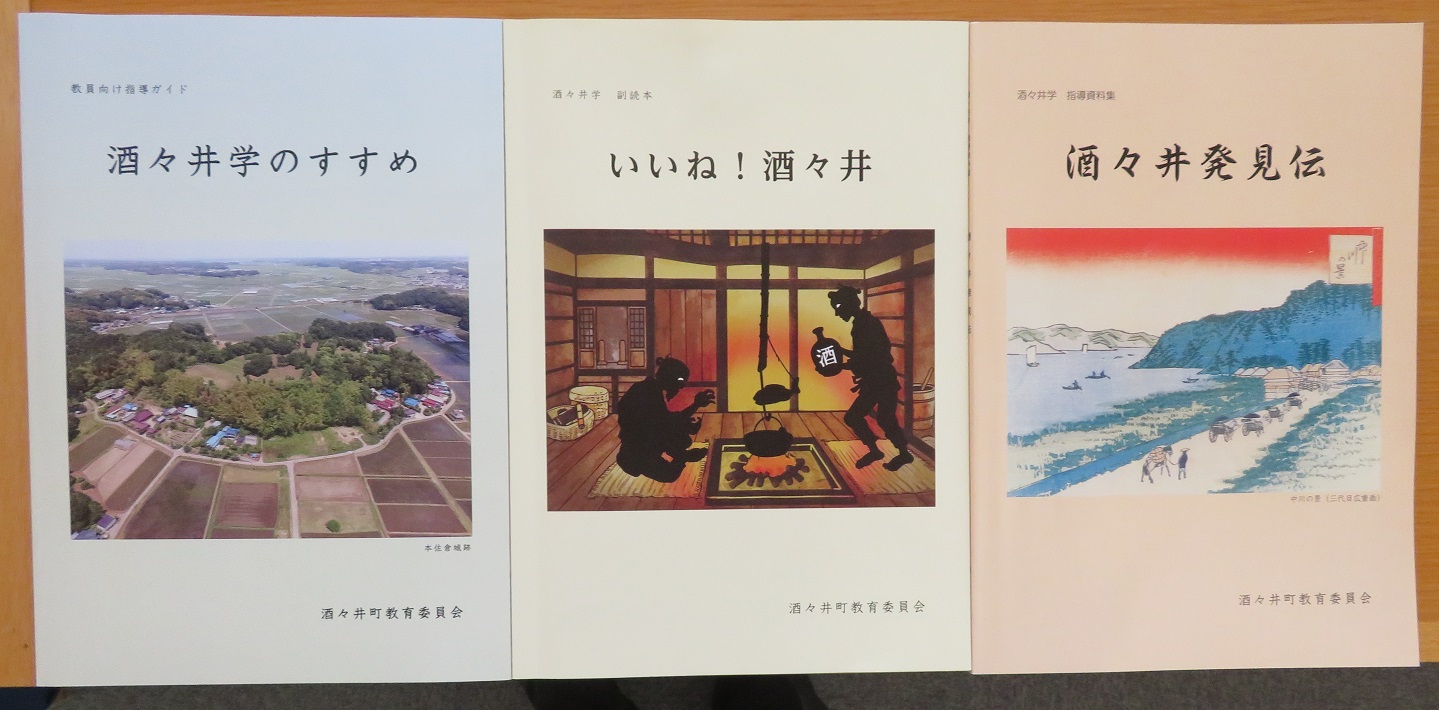

19年4月には教員向けの指導ガイド『酒々井学のすすめ』(A4判約120ページ)が、20年3月には児童向け副読本『いいね!酒々井』(同約90ページ)が刊行され、授業に活用されています。

26のプログラム、情熱ある実践に焦点

『酒々井学のすすめ』は、実践を主体とした教材です。

「しぜん」「町を支える人々」など26例の学習プログラムが見開きページの左側に示され、右側は子どもが取り組んだ内容を記述できるワークシートになっています。

子どもたちに勉強の方法を分かりやすく解説したのが『いいね!酒々井』。

酒々井学Q&Aや、子どもたちからの「町への願い」などの項目から構成されています。

Q&Aの一例では、蛍の里ができた経緯を説明。豊かな自然と美しい水、この自然環境を守ろうと「酒々井町蛍の里を守ろう会」が発足したことを紹介しています。

「町への願い」では、「車がスピードを出し過ぎているから、道路にスピードクッションを作ってほしい」「総合公園に小さな遊具を増やしてほしい」など、具体的に要望が記述されています。

21年3月には教員の指導資料集として『酒々井発見伝』(A4判約130ページ)が刊行されました。

道路や鉄道の変遷、動植物などの写真を中心に紹介しています。

郷土資料館も設置。農具や鯨の骨化石も

町立酒々井小と大室台小には、学校郷土資料館があります。

大室台小では、刈り取った稲束を引いてモミを取る千歯こきなどの農具や、手桶や火鉢など、今では使われない民具が並んでいます。

他に、旧石器時代の墨古沢遺跡などのパネル展示も。

珍しい物では、町内で発見された鯨の骨化石の実物が展示されるなど、資料館は日々の授業の中で、貴重な学びの場とされています。

同教育委員会学校教育課で酒々井学を担当する一場郁夫さんは、教員時代から、学校現場で博物館の活用に取り組んできました。

「酒々井学を通じ、町ぐるみで『しすいっ子』を育てるという意識の共有を進めたい」と語りました。