2021年夏、オリンピックの閉会式やパラリンピックの開会式・閉会式に初めて手話が付き、話題となりました。

その手話を一つの言語として、本格的に学び始めた人たちがいます。

公開 2021/12/10(最終更新 2025/03/20)

聴覚障害者に伝わりやすく視覚で表現

手話通訳者を目指す講座が、6月29日から船橋市福祉サービス公社(以下、公社)で開講中です。

選考を通過した24人が学ぶ様子を取材しました。

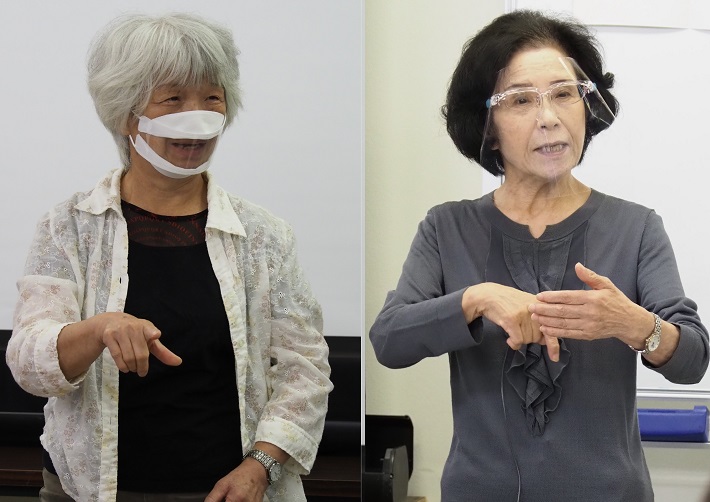

取材当日は、それまでの14 回の講座で学んだ名前・家族・趣味・仕事などの手話を使って自己紹介する、まとめの回。

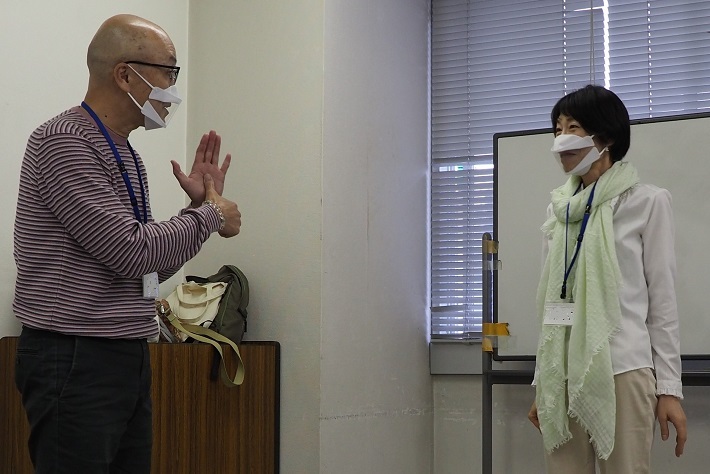

手の向きや曲げる指が違うと全く違う手話になるため、確認し合いながら、スムーズに流れる手話表現を練習していました。

表情が豊かなのは、パントマイムや身振り・表情で伝え合う練習もしているためです。

聴覚障害者には視覚情報が大切で、適切に表現すると伝わりやすいのだとか。

感染予防を取りつつも、重要な情報源である口形が確認できるよう、口の部分が透明なマスクを使用するよう指導されていました。

5年後の試験合格を目指して

受講生は、身近に耳の不自由な人がいる人、社会貢献をしたい人など受講理由や経歴もさまざま。

「難しいですが、伝わったり分かったりすると楽しい」と出席率も高く、手話検定試験を受けるなど積極的です。

ろう講師の棚橋雅子さんは、「地域の聞こえない人と交流するのも上達の秘けつ。町で出会ったら、覚えた手話や身振りで話し掛けて」と語りました。

船橋市の講座(奉仕員・通訳者の計4年間)の後、千葉県の講座でも学び、手話通訳者全国統一試験に合格するまで約5年。

長く厳しい道のりですが、市内の聴覚障害者は千人以上とニーズも高く、常に手話通訳者は不足しています。

公社では、「聞こえない」という目に見えない障害を抱えた人が、社会生活の中で取り残されることのないよう、話の内容を要約し文字にして伝える要約筆記者養成講座も開催。

手話通訳者や要約筆記者の派遣、聞こえない人やその家族向けの相談にも対応しています。

現在、聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」の日本への招致活動が始まっています。

招致が決まれば開催は2025年夏。

受講生が講座で学んだことを生かし、さまざまな形で活躍できる日が楽しみです。

※問い合わせ

電話/ 047-436-2831

HP/http://www.ffsk.or.jp/

公益財団法人船橋市福祉サービス公社