「ちいき新聞」が厳選した千葉県内の地元こだわり農家(※)から新鮮な農作物を届ける「ちいき新聞の直送おやさい」。

その契約農家さんに、農業にかける思いを聞きました。

※農薬・化学肥料の使用量を慣行栽培に比べ5割以上減らした農家さん

▶ 「ちいき新聞の直送おやさい」は、『ちいき新聞』が千葉県農家と千葉県民をつなぐ“千産千消”サービスです。webサイトはコチラ!

今回登場するのは、子どもたちの農業体験や高校生の職業体験などを通じて農業の楽しさを積極的に伝えているべジLIFE!!代表の香取岳彦さん。

実際に畑を見学させていただきました。

公開 2022/01/26(最終更新 2022/08/23)

編集部 R

「ちいき新聞」編集部所属の編集。人生の大部分は千葉県在住(時々関西)。おとなしく穏やかに見られがちだが、プロ野球シーズンは黄色、Bリーグ開催中は赤に身を包み、一年中何かしらと戦い続けている。

記事一覧へきれいな円柱形のニンジンはなぜできる?

12月とは思えない陽気に恵まれた一日。

「こんな街中に農園があるの?」と思うような我孫子市の市街地にべジLIFE!!はありました。

JR湖北駅から徒歩10分、電車でも来られる農園として都内から見学に来る人も多いそうです。

早速、長女の優奈(ゆな)ちゃん、長男の岳斗(やまと)君とともに、ニンジン畑に案内してもらいました。

子どもたちはお手伝いが大好き。

優奈ちゃんは、地面から頭が出ているニンジンがないかチェックして、見つけたら土をかぶせていきます。

岳斗くんは「うんとこしょ。どっこいしょ」の掛け声に合わせて、ノリノリでニンジンを抜いていきます。

2歳でもどんどん掘れることに驚きを覚えつつ土を触らせてもらうと…軟らかい!

ふかふかしています。

「この土になるまでに5年かかりました」と香取さん。

目指してきたのは「団粒(だんりゅう)構造」の土。

団粒構造とは、小さい土の粒が集まって団子状になっている状態をいいます。

この状態だと粒と粒の間に水や肥料をたくわえる空間があるので、水が浸透しやすい、いわゆる「水はけが良い土」になります。

―どうやったらこういう土ができるのですか?

「微生物を多く含んだたい肥をたくさん土に入れるようにしています。微生物も生きていて呼吸をするので、呼気から空気層ができる。それで土がふかふかになるんです」

昨年ぐらいからようやく土が良くなってきて、今年ようやく満足できるレベルになったそうですが、最初の3年間は試行錯誤の連続。

たい肥を入れたからといってすぐに良い土、良い野菜ができるわけではないのです。

でも「良い野菜」って具体的には?

先ほどのニンジンをあらためて見せてもらいました。

ポイントは形。

品種にもよりますが、先の細くなった円錐形ではなく、先端までほぼ太さの変わらない円柱状です。

私たちが食べているニンジンは植物の根の部分。

土が硬いと深く根を伸ばせず、先細った形になりますが、ふかふかの土ならすくすくと地中で真っすぐ伸びていきます。

買う時は形に注目すると、どんな環境で育ったのかも想像できて、元気なニンジンに巡り合えそうですね。

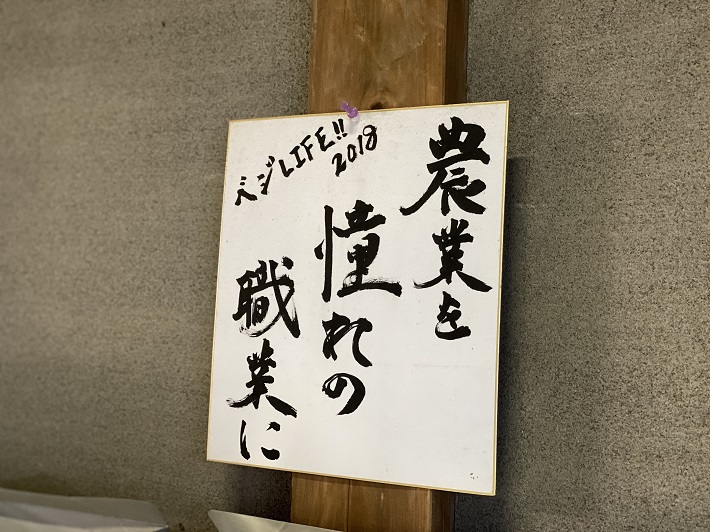

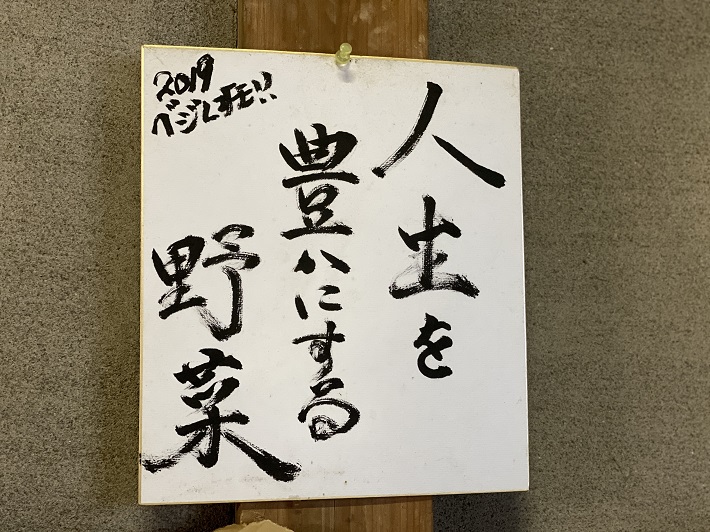

農業を憧れの職業に

畑を後にし、作業スペースなどがある作業所に伺うと、壁にある「農業を憧れの職業に」の文字が目に入りました。

べジLIFE!!の畑は、香取さんの祖父母が農業をやめた後、トラクターで耕運していただけの畑を、復活させました。

香取さん自身は東京生まれ。

お父様は石油系の商社勤務で農業従事者ではありませんでした。

子ども時代は両親について各地を転々としていた香取さん、我孫子を訪れるのは帰省の時ぐらい。

ここに大きな畑があることすら知らなかったそうです。

「このままではこの畑もいずれ宅地になってしまう」という危機感を持ったため、7年勤めた商社を辞め、農業に従事することに決めました。

農業のイロハを学ぶため、2015年2月から1年間柏市で研修。

満を持して2016年1月、べジLIFE!!として最初の種まきをしました。

ですが最初の2年間は良い野菜ができず、販売面でも苦労の連続。

何とか目途がついたのは3年目の2018年だそうです。

べジLIFE!!起業と同時に掲げた企業理念、それが「農業を憧れの職業に」でした。

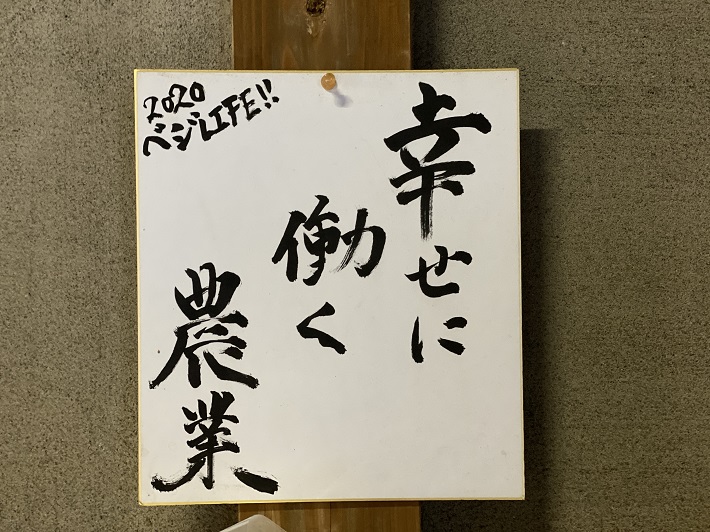

「昔の農業のイメージは『きつい割に稼げない』だったと思いますが、それを払しょくしたいんです」と語る香取さん。

若い人が農業に夢や生きがいを持てるように、趣味や子どもの教育などに不自由ないぐらい稼げて、充実した人生を送れるように。

その軸をぶらさずに続けて今に至ります。

香取さんがこだわるのは、「土づくりから始まる良い野菜作り」と「生産量に対して適切な販売先の確保」。

むやみに販路を広げても、納得いく野菜を出荷できなければ結局消費者は離れてしまうので、バランスが大事だと言います。

そして何よりも重要なのは事業として収益を上げること。

経営として成り立たなければ「農業を憧れの職業に」という理念を体現することができません。

そのためコストや作業時間の管理を厳しく徹底。

と言っても守りの姿勢ではなく、将来を見据えて閃いたアイデアは次々と試しています。

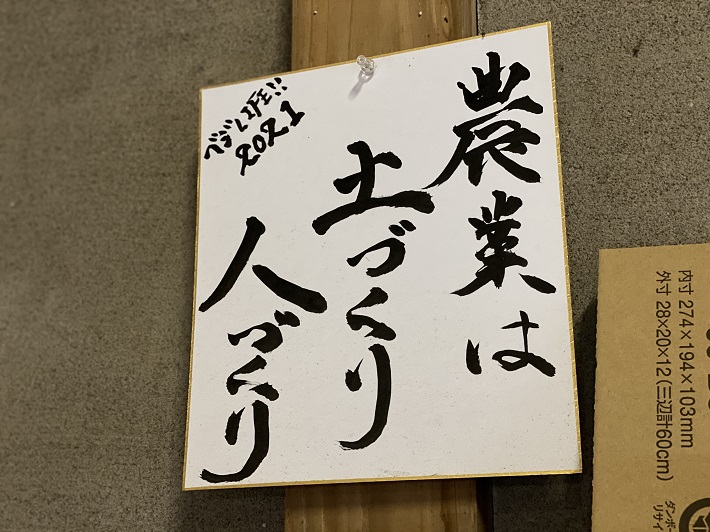

人材育成~農業で野菜と人を育てる

作業所のそばに、作られたばかりのきれいなトイレがありました。

聞けばクラウドファンディングで資金を募り新築したそうです。

「トイレが汚いと、農業体験に来た子どもたちががっかりしてしまう」。

ここにも「農業を憧れの職業に」という理念への妥協なきこだわりが見えます。

農業に関心を持ってもらいたい、好きになってもらいたい。

その思いから、近隣の保育園や小中学校の農業体験に協力したり、香取さん自身が学校に赴き出張授業も実施しています。

人材育成の一環として、高校生のインターンシップも受け入れています。

「例えばプログラミングの仕事をいきなり高校生にやって、と言ってもできないけど、農業だったらすぐにバリバリ作業ができる。奥の深い専門職だけど、作業自体はシンプルで分かりやすい」。

誰にでもオープンで、活躍できる場があるのが農業の良い所だと話してくれました。

土づくりの要・たい肥の材料は地元から

取材をしていると、近所のきのこ園から、たい肥に使う菌床が届きました。

良い土づくりのための要となるのがたい肥です。

これを土に入れることで微生物が増え、先ほどのニンジン畑のようなふかふかの土になるそうです。

たい肥は、馬糞や菌床、木くずなどを発酵させたもの。

不要になった廃棄物を近隣から引き取って来て材料にしています。

「良い土づくりは一朝一夕にはできません。じわじわと効果があらわれる漢方のようなもの。時間がかかることなので、長く続けられるように、材料はなるべく地元から集めるようにしています」と話す香取さん。

目指すところは地元循環型農業なのです。

新しいことに果敢に挑戦する香取さんに、これからの夢を聞いてみました。

「例えばうちの野菜が届いて、『おいしい!』って思ってもらえたら、家庭で野菜の話で盛り上がるかもしれない。それで子どもが野菜に興味を持ってくれたら最高です」

「野菜で健康な人をつくりたい」とも語る香取さん。

栄養たっぷりの野菜を食べれば、体だけでなく心の元気もキープできる!そう信じて、今日も元気な野菜を作り続けています。

【千葉県限定】ちいき新聞の直送おやさい

生産方法にこだわった産直品(※)を定期的に宅配し、千葉県の生産者と消費者をつなぐ“千産千消”サービス。

どの農家から届くかは毎回のお楽しみ♪

※農薬・化学肥料の使用量を慣行栽培に比べ5割以上減らして作られた農産物

※お問い合わせ/ 0120-034-366

※「ちいき新聞の直送便」は、千葉県内のさまざまな農家の野菜を味わっていただくため、発送ごとに都度、農家を選定してお届けします。特定の農家を指定することはできませんので、どこから届くのかをぜひ毎回の楽しみにしてください。