道に咲くありふれた雑草に注目し、ルーペで拡大してのぞいてみたら、命の輝きにあふれた想像を超えた世界が広がっていました!

公開 2022/05/01(最終更新 2022/07/28)

F

東京生まれ。月の出ている日は必ず見つけて写真に撮りブログにアップする月大好き人間です。果物を食べながら、「この果物はどうやって生まれてきたのかな?」とすぐ考えるタイプ。ちなみにプロフィール写真は、以前記事作成のために撮影した栗の赤ちゃんです。

記事一覧へ虫の目になって花の世界をのぞいてみた

植物本来の美しさを工夫に富んだ印象的な写真で伝え、これまで30冊以上もの自然関連本を出してきた亀田龍吉さん。

『雑草観察ブック』では、50年に及ぶフィールドワークに裏打ちされた知識に加え、新たにルーペを使った観察を提唱。

さらに一歩踏み込んだ接写写真で、豊かに咲き誇る雑草の花の魅力を読者に伝えています。

「花は花粉を運んでくれる虫を誘うために美しさを競って咲く。虫の気持ちになって思いきり花に近づいたら、小さい花の世界が目の前に大きく広がった」と語る亀田さん。

その写真を見ながら、雑草の世界を一緒にのぞいてみましょう。

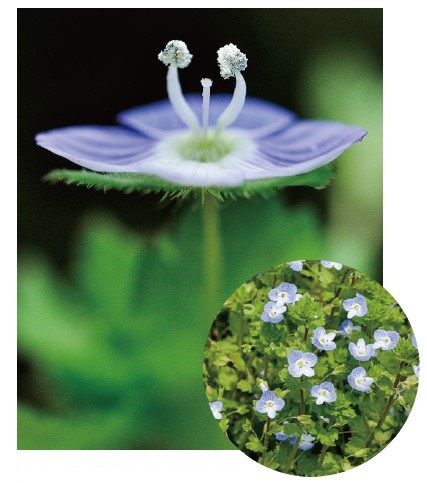

オオイヌノフグリ

朝開花すると夕方には散る1日花。

よく見ると、まるで「空飛ぶ円盤」のようです。

ノアザミ

小さな花の集合体。

花の咲き始めに、筒状の雄しべの先に指で触れると、虫と間違え白い花粉があふれ出します。

その巧みな仕掛けに感嘆します。

ナズナ

かわいい姿で撫でたくなる「撫で菜」から転じてナズナとなったようです。

冬の乏しい栄養源として食べられてきた春の七草。

ドクダミ

毒を抑える多くの薬効から、日本の三大民間薬の一つといわれています。

中心の黄色い部分が本当の花の集まり。

花びらはなく、黄色が雄しべ、白が雌しべです。

ツユクサ

姿の違う3段の雄しべ。

虫が来て、目立つ奥の雄しべをなめても花粉はありません。

後ろの雄しべが虫のお尻にたっぷり花粉を付ける作戦なのです。

ススキ

花びらはありませんが、これが花。花が咲くから実ができます。

それを抱えて白い毛を広げると、ふわりと空へ旅立っていきます。

雑草の魅力をしっかり味わうポイント

(1)当たり前に道端にある雑草も、ルーペや接写レンズを使って見ると、インスタ映えする美しさ。人の目を引き付ける姿をしています。

(2)冬は地にひれ伏していた葉が、春になると立ち上がり、花を咲かせ虫を誘います。季節を生きる草の姿に日々触れることで、植物の知恵と工夫、たくましい生き方が、私たちに驚きと発見を与えてくれます。

(3)雑草にも名があり、さまざまな物語があります。深く知れば、薬効があったり非常時に食料になるなど、人に役立つものも多いことに気付けます。

見過ごすにはもったいない雑草たちの世界を、もっと楽しんでみてはいかがでしょう。 (取材・執筆/F)

0227ジェフ特集_一面(選手名鑑)-一覧-1024x426.jpg)