世界のM6以上の地震の約2割が起こっている地震国・日本。

相次ぐ大震災の経験から、避難の在り方も、地域住民を加えた避難所運営や「分散避難」推奨へと変化してきました。

こちらの記事もおすすめ

公開 2022/05/27(最終更新 2022/07/28)

F

東京生まれ。月の出ている日は必ず見つけて写真に撮りブログにアップする月大好き人間です。果物を食べながら、「この果物はどうやって生まれてきたのかな?」とすぐ考えるタイプ。ちなみにプロフィール写真は、以前記事作成のために撮影した栗の赤ちゃんです。

記事一覧へ地域住民による「避難所運営」参加

避難所自体や役所の職員までもが被災した東日本大震災。

2013年には、災害対策基本法が改正され、避難所の在り方も見直されました。

学校などの施設管理者と地域住民と役所が一体となった避難所運営を目指すことになり、地区の自治会など地域住民を主体とした「避難所運営委員会」の設立が、この数年で全国に広がりました。

鎌ケ谷市では、五本松小学校地区の住民が声を上げ、16年に市内初の「避難所運営委員会」を設立。

その後も、市役所による説明会開催などの努力もあり、市内21カ所の指定避難所のうち12カ所に次々と「避難所運営委員会」が設立されました。

ですがコロナ禍の影響か、ここ2年は設立が止まっています。

鎌ケ谷市自主防災組織連絡協議会理事でもある五本松小学校避難所運営委員会の上開地会長は、「いつ大災害が起きても対応できるよう、過去に起きた避難所の課題を『避難所運営ゲーム(HUG)』で学んだり、トイレ設置や井戸の使用、受付の練習など準備をしながら皆のきずなも深めてきました。自治会加入者の減少や役員の高齢化で自治会活動が大変な地区もあるそうですが、防災は命に関わる問題。積み上げてきた工夫や知恵を、地区を超えてしっかり共有し合い、『地域力』を高めていきたい」と、市全体の防災にも目を向けます。

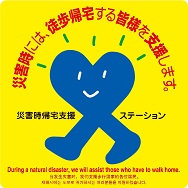

避難所以外の避難先への「分散避難」

一方、地震の大規模化やコロナ禍で避難所収容能力の限界が顕著に。

そこで、安全が確保できそうなら指定避難所以外(自宅や知人宅、施設、車など)を避難先とする「分散避難」の考えが推奨され始めました。

五本松小学校避難所運営委員会の設立メンバーが会長を務める「鎌ケ谷災害救援ボランティアネットワーク」(2009年設立)は、手作りトイレ作成などさまざまな防災講座の開催や講師派遣で、防災活動を応援し続けています。

首都直下型地震が30年以内に起きる確率は70%といわれています。

大地震に備え、皆で地域の「防災力」を高めていきたいものです。