四街道市教育委員会社会教育課では、文化係を中心に、市内小学生対象の出前授業「子どもカイコ教室」を8年ほど前から実施しています。

しかし2年前からはコロナ禍で中止しており、再開が待たれます。

公開 2022/06/23(最終更新 2022/06/22)

カイコの飼育から機織りまでを体験

養蚕の歴史は古く、紀元前15世紀ごろに中国で始まり、その後日本に伝わりました。

大正から昭和初期、カイコの繭から得る生糸は重要な輸出品目で、その美しさは世界中の人々を魅了。

かつて四街道も農家の現金収入源として養蚕が盛んでした。

市の教育委員会社会教育課では、子どもたちがカイコを飼い、育て、生糸を取り出し、機を織る年3回の体験授業を企画。

第1回は「カイコを飼って、育てよう」(5月)。

子どもたちに生後10日ほどの幼虫を7匹ずつ配り、自宅での飼育に挑戦してもらいます。

育て方や記録の仕方、餌となるクワの葉の見分け方を聞き、自宅で約50日間体長の変化を観察し、カイコ日記をつけます。

カイコが美しい繭玉を作る感動の2日間を体験すると同時に、糸を取るため、さなぎのまま死んでいくカイコもいることを知ります。

第2回は「繭玉から絹糸を紡ごう」(7月)。

繭から糸を取る座繰りの仕組みについて学びます。

座繰りのハンドル回しの体験では、キラキラと輝く銀色の生糸の美しさに、皆驚くといいます。

ちなみに繭1個から取れる糸の長さは約1300メートル。

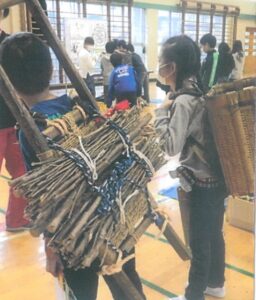

最後の授業は「夕鶴になって機織りをしよう」(1月)。

『夕鶴』の主人公つうの気持ちになって機織りにチャレンジ。

本来は、糸を染色し、同じ長さに経糸をそろえて張っていきますが、それらを省き、最終工程の機織りのみを体験します。

自分の発見をいきいきと発表

担当職員の塚本幸男さんは「黒くなって病気になって死んだカイコがいたこと、クワの葉の見分け方がうまくなったことなど、いきいきと発表する子どもたちの姿から、一生懸命授業に取り組んだ様子がうかがえます」と振り返ります。

コロナ禍で中止している「子どもカイコ教室」ですが、「学校から希望があれば、『繭玉から生糸を紡ごう』だけの出前授業も行うなど柔軟な対応も考えています。復活できる日が待ち遠しい」と塚本さん。

カイコを飼い、糸を紡いだ体験は、子どもたちの記憶にしっかりと刻まれているに違いありません。(取材・執筆/EKO)

※問い合わせ

TEL/043-424-8934

四街道市教育委員会

社会教育課文化係

こちらの記事もおすすめ