「房総半島の隆起を示す地層や地形を身近に見て育った」と話す古地震の研究者宍倉正展さん(52)に、どうして東日本大震災前から東北に大津波が再来するのを知り得たのか聞いてみました。

公開 2022/07/12(最終更新 2022/07/28)

F

東京生まれ。月の出ている日は必ず見つけて写真に撮りブログにアップする月大好き人間です。果物を食べながら、「この果物はどうやって生まれてきたのかな?」とすぐ考えるタイプ。ちなみにプロフィール写真は、以前記事作成のために撮影した栗の赤ちゃんです。

記事一覧へ地層から、巨大津波の過去を知る

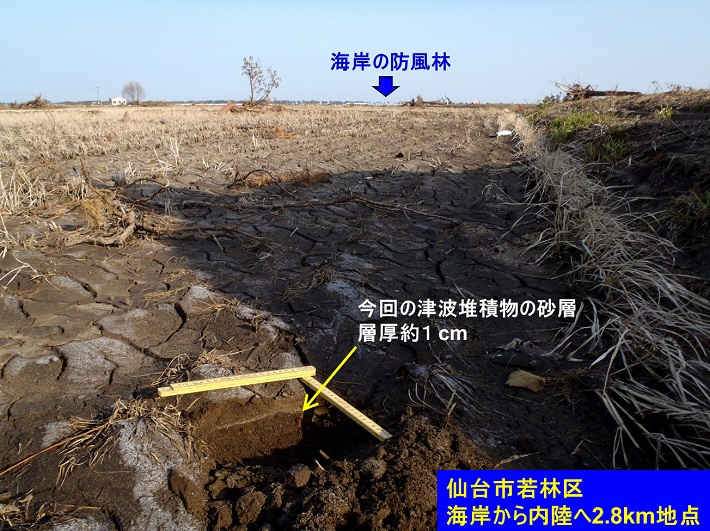

宍倉さんは、2004年から同僚の研究者4、5人のチームで、宮城県から福島県の海岸沿いの平野で掘削調査を敢行しました。

「津波堆積物」が陸の奥どこまで達したかを確かめるためです。

農地では所有者を何百軒も訪ね、許可を取りながら農閑期を待ち、調査は5年に及びました。

地下2、3mで5千年もの過去を語るという地層から「貞観津波(869年)」や、それ以前にも巨大津波が約500〜千年周期で起きていたことを突き止め、2010年に報告しました。

それを受け、国も翌11年4月に長期予測を公表の予定だったそうです。

「明治以降の宮城県、福島県の津波は数m以下。でも、遠い過去の声にもっと早く気付いていれば、もっと救える命があったはず」と宍倉さんは唇をかみます。

なぜ繰り返す「海溝型地震」の巨大津波

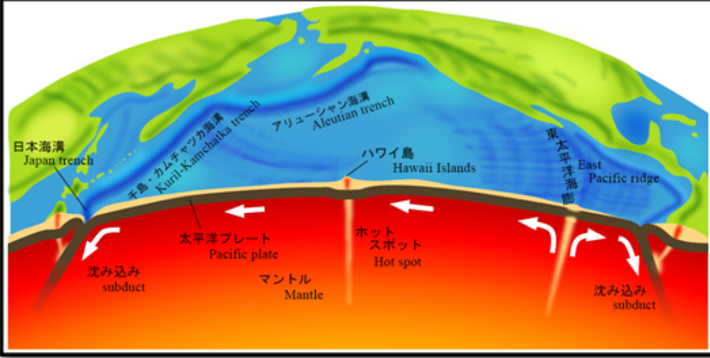

地球は十数枚の硬い岩のプレートに覆われています。

そして、その下の高温のマントルは対流でゆっくり動いています。

それに合わせ「海洋プレート」が動き、「大陸プレート」の下へ潜り込み、境の「海溝」で地震を起こし、津波を発生させます(図2)。

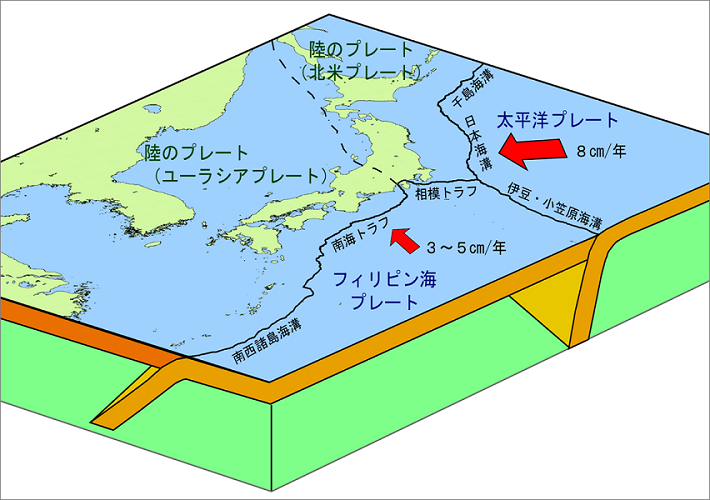

4つのプレートが交わる日本の太平洋側でも、2つの「海洋プレート」が年3〜8㎝ずつ陸へと動き、海溝沿いでゆがみをためています(図3)。

それが限界に達する数百年〜千年ごとに巨大地震・大津波を繰り返すのです。

過去を知って対策を取り、未来に備える

阪神・淡路大震災以降、大陸プレート内の活断層で起こる「内陸型地震」中心だった地震研究が、東日本大震災以降は、「海溝型地震」も重視されるようになりました。

昨年は、九十九里浜での10年に及ぶ海外の学者との合同調査の結果、房総半島東沖で「未知の巨大地震」が約千年前に起きたことを解き明かし、注目されています。

「地層が訴える過去の大津波の声を、多くの現場で正確に聞き取り伝えるのが、僕の仕事」と話す宍倉さん。

その情報を生かす対策は、私たちに委ねられているのです。(取材・執筆/F)

参考文献(いずれも宍倉正展著)/『巨大地震をほり起こす』(少年写真新聞社)『次の巨大地震はどこか!』宮帯出版社)

写真提供/産業技術総合研究所

図(1)(2)(3)出典/気象庁「地震発生のしくみ」より