今でも佐倉市や八千代市の住民にささやかに伝承されている咳神様。

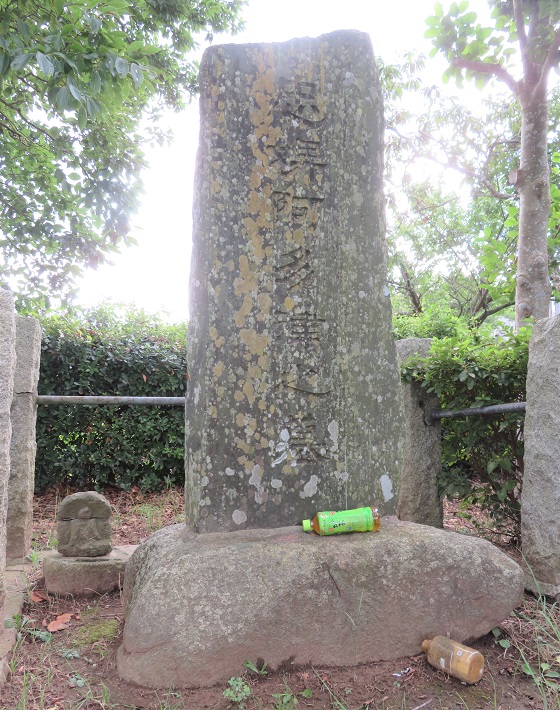

石祠や地蔵、墓石、石碑など、さまざまな形で祀られ、湯飲みやペットボトルのお茶を供えて信仰されています。

公開 2022/09/12(最終更新 2023/02/03)

ソバ

大手新聞社の記者を続け、定年延長も終わったので、地域の話題を取材したいと、地域新聞様にお世話になっています。明るく、楽しく、為になる話題を少しでも分りやすく紹介したいとネタ探しの日々です。子どもの頃から麺類が好きなのでペンネームにしました。

記事一覧へ郷土史家蕨由美さん伝承に興味持ち調査

咳神様を調査したのは八千代市郷土歴史研究会会員の蕨由美さん。

きっかけは八千代市高津で、邪鬼悪霊が入ってこないよう行う民俗行事、辻切りの場所を探していた時のこと。

「咳神様のところ」と教えられ、そこに行ってみると湯飲みが供えられている石碑に遭遇しました。

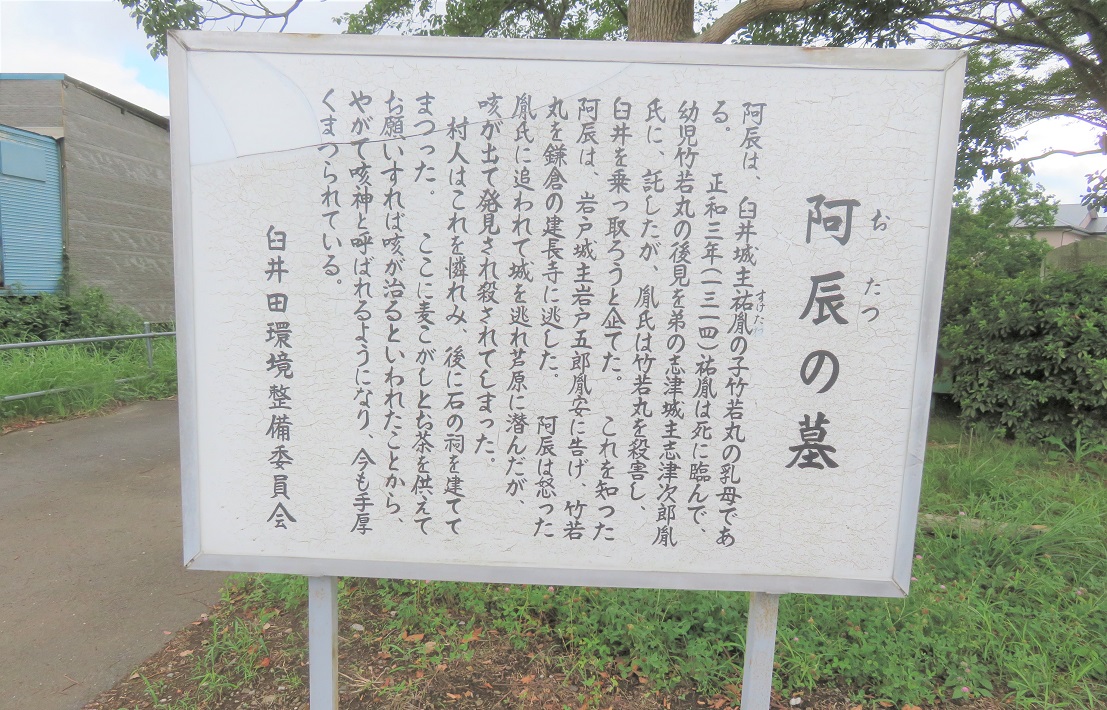

供養されているのは「逃げる時に咳をして捕まえられたお姫様」という説と、「一緒に逃げようとして、咳をして捕まり殺された男女」という2つの説がありますが、いずれにしても「お茶を供えると咳が止まる」と信じられていました。

「伝承に興味を持ち、咳神様探しが始まりました。地域をよく知ることでもありましたので」と蕨さんは言います。

調べてみると、佐倉市大蛇町の全農家畜衛生研究所の敷地内には「粟切り婆さんの墓石」がありました。

一説では婆さんは他人の粟を切り取り、咳をして捕らえられ、おとがめをこうむったといいます。

墓石は全農近くの路傍にありましたが、住民から全農に安置が要望された結果、現況となりました。(一般の見学不可)

「伝説」として親しまれてきた咳神様

いずれも共通するのは村の外れや境の辺りに位置すること。

祀られているのは老婆や咳をして逃げ損なった旅人の霊で、それらを供養すると咳止めの御利益がある、と伝承されていました。

蕨さんは語ります。

「村外れのちょっと怖い場所にある咳神様の話は、そのささやかな病気直しの効能もあって、最も親しみやすい『伝説』であり、娯楽だったのでしょう。咳で眠れぬ子をあやしながら語る祖母や母親の定番だったと思われます。だからあっちこっちに咳神様はおられるのでしょう」

病にかかった人やその家族が治癒を願ってお祈りする気持ちは、昔も今も変わらないのかもしれません。