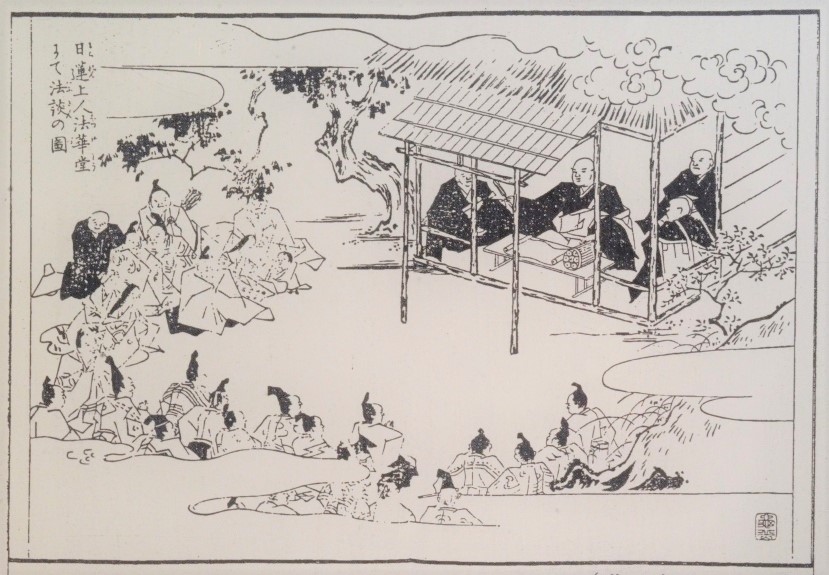

常盤井姫の話は、日蓮上人が市川市若宮の法華堂で百日説法をした際、帰依した女性の伝説。

同市宮久保には「美女が崎」という旧地名が残り、ここに常盤井姫が流れ着いたとも伝えられています。

公開 2022/10/08(最終更新 2022/10/06)

ショー

市川・船橋担当。主に市内の歴史、民話、建造物、イベント等の情報発信。個人的には1980年代より、東京・昭和初期の面影を撮影中。1989年銀座ニコンサロンで個展「都市観察―木造3階建てのまわりでは」、2010年オリンパスギャラリーで「トーキョー・人模様」

記事一覧へ市川の中山に流れ着いた女性の正体は…

鎌倉時代は中山の北辺りまで海が入り込んでおり、ある時この浜辺に小舟が流れ着きました。

降り立った女性は、一人は美しい着物姿の娘、もう一人は乳母のように見えます。

その娘の顔は見えませんでしたが、垣根越しに見える乳母の物腰や話し言葉に、上品な様子が感じられました。

村人は身分の高い人だと思って土地の役人に知らせ、役人は鎌倉幕府に届けました。

ある時、村人は娘の被っている薄衣越しに、顔一面に残る病気の痕があるのを見て驚きました。

その後、鎌倉幕府から、この娘は後深草(ごふかくさ)天皇の姫の「常盤井の宮」だと知らされたのでした。

奉免町の地名の由来は年貢の放免から

宮中にいた常盤井姫は、不治の病によって顔に醜い病気の痕ができ、悲しんでおりました。

姫は、ひそかに宮中を忍び出て、市川に流れ着き、二人は岸辺の辺りに住むようになりました。

常盤井姫がこの土地に住んでいると分かると、鎌倉幕府は村人みんなで常盤井姫に尽くすように命じました。

代わりにこの土地の村人からは年貢の取り立てを免ずる(放免する)と決めたため、この地が奉免村(ほうめむら)と呼ばれるようになったのです。

鎌倉での法難を逃れた日蓮上人は、下総の地、若宮の領主・富木常忍公(ときじょうにんこう)の若宮の館に逃れ(今の奥之院・法華堂を建立)百日の説法を行いました。

説法を聞きに出かけた常盤井姫は日蓮上人とお会いし、日蓮上人は病に苦しむ常盤井姫のために特別にお経を上げ、病の治る妙符(お札)を差し上げたところ、日に日に常盤井姫の病は良くなり、すっかり治ったということです。

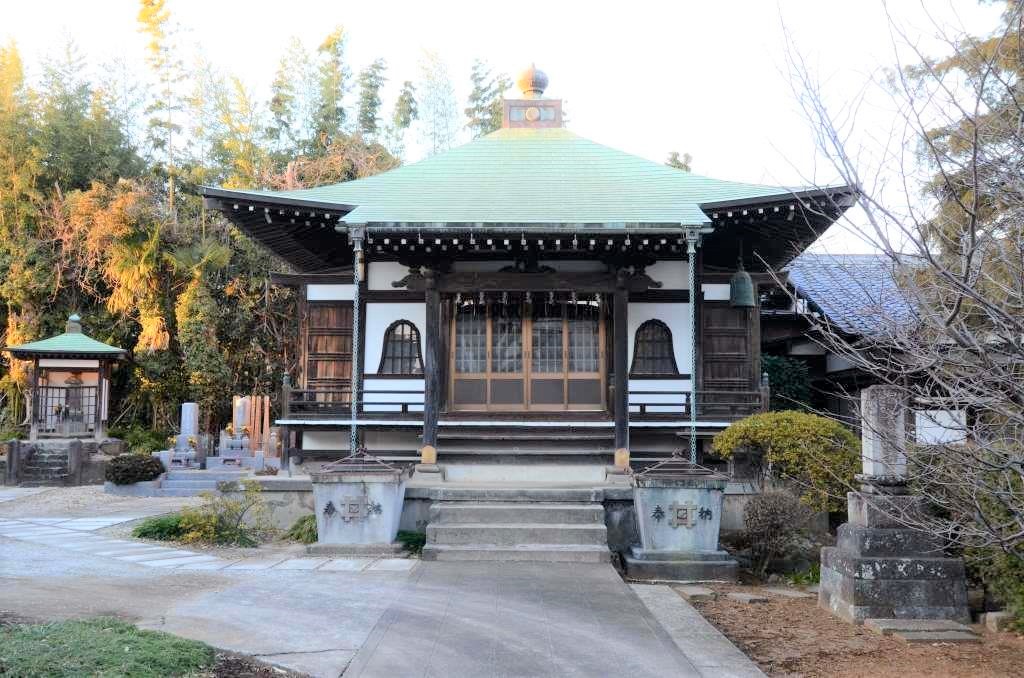

その後、法華堂は法華経寺境内に移され、現在の法華堂は鎌倉時代の様式を留め、室町時代後期に再建されたものと言われています。

大正5年、国の重要文化財に指定されました。

元の美しさに戻った常盤井姫は、日蓮上人の有難さと御利益に心を打たれて出家をされ、奉免村に安楽寺という寺を建て、日國(にちこく)と名乗りました。

安楽寺は日蓮宗で最初の尼寺となりました。

奉免町のバス停「姫宮団地入口」の名称は、常盤井姫にちなんだ「姫宮」です。

取材協力/奉免山安楽寺、正中山法華経寺、正中山奥之院

参考・引用資料『市川むかし話』〔改訂新版〕(市川民話の会発行)

0227ジェフ特集_一面(選手名鑑)-一覧-1024x426.jpg)