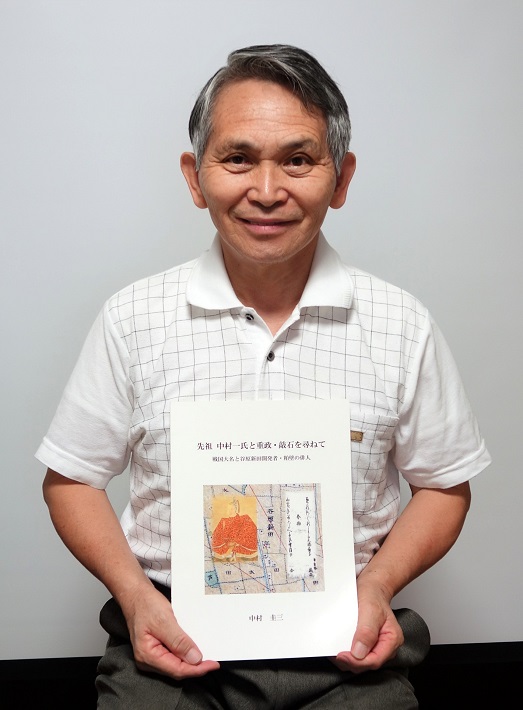

「生まれ故郷の歴史を正しく後世に伝えたい」と、千葉県四街道市在住で、敬愛大学名誉教授の中村圭三さん(75歳)が記録集『先祖 中村一氏と重政・敲石を尋ねて』を出版しました。

公開 2022/11/22(最終更新 2022/11/11)

故郷を開発したのは自分の先祖だった

埼玉県春日部市西部の「谷原新田(やはらしんでん)」。

江戸時代のこの一帯は大沼、豊町、中央(※いずれも現在の地名)なども含む広大な沼地と草刈り場でした。

当時、その開発に当たった一人が自分の先祖と知り、圭三さんは「わが家のファミリーヒストリー」を調べ始めました。

それが、中村家初代とされる重政(しげまさ)でした。

実は中村家のルーツをさらに調べると、戦国大名として豊臣秀吉に仕え、水口岡山城(現・滋賀県甲賀市)城主などを務めた一氏(かずうじ)までさかのぼります。

大名の中村家は2代限りでしたが、重政は一氏のひ孫に当たる人物。

腕のいい宮大工として江戸で活躍し、日光東照宮の寛永の大造替(だいぞうたい)に関わり、幕府から高い信任を得ていました。

そこで縁のあった知人と谷原新田の開発を願い出て、事業を進めたといいます。

圭三さんは重政の12代目に当たりますが、父の転居により埼玉県幸手市で育ちました。

自分のルーツを調べるうちに次々と興味深い事実を突き止めることに。

大学で自然地理学を研究、教鞭を執り、敬愛大学名誉教授の現在に至るまで、30年余にわたって調査を続けました。

歴史を正しく後世に残したいとの思いで

その過程でまた貴重な事実も判明。

それは谷原中村家の5代目・知足(ちそく)が、江戸中期の著名な俳人・敲石(こうせき)であること。

連歌の作法書で、地域の俳人の句もまとめた『賦物或問(ふしものわくもん)』などの著作もあり、講談社『日本人名大辞典』にも載っています。

圭三さんは多くの資料や古文書、そしてゆかりの地を実際に訪ねて丹念に調査し、3人の生涯を記録集にまとめました。

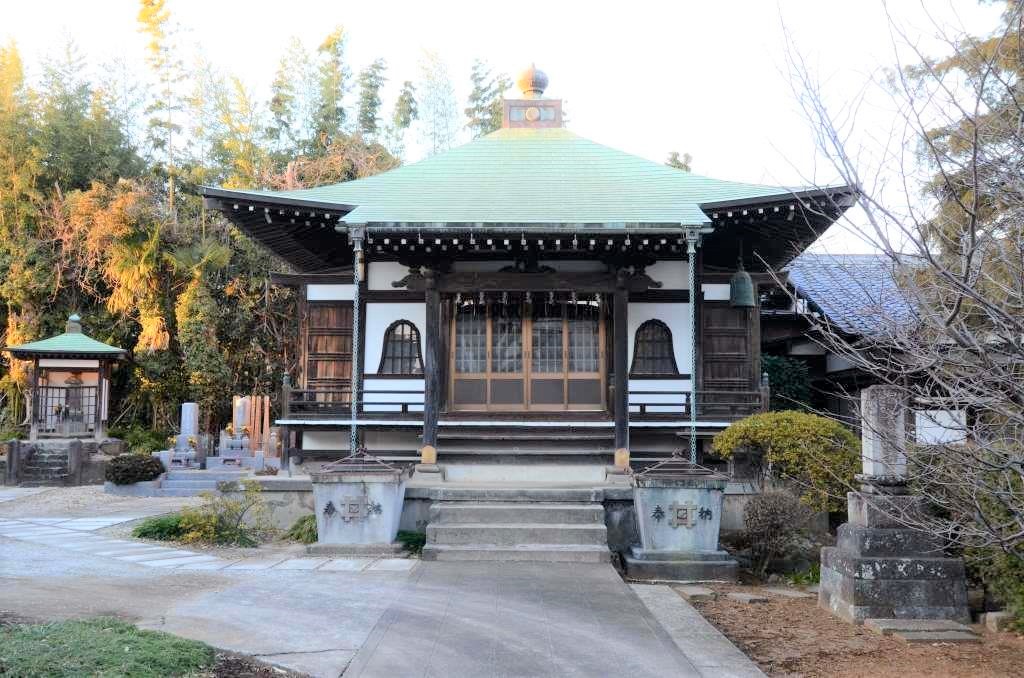

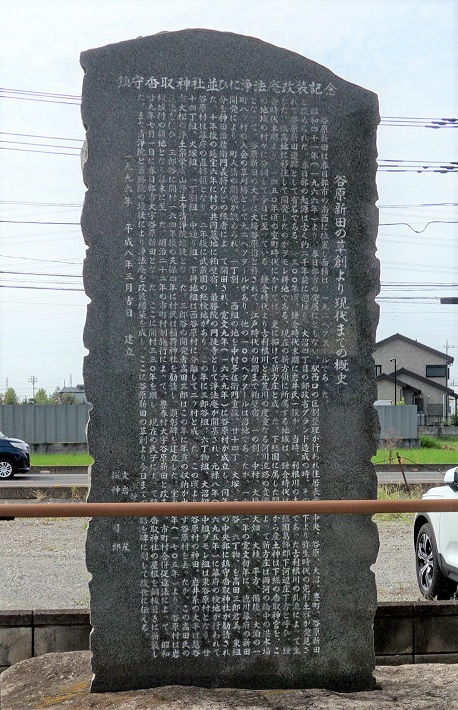

中村家の屋敷は1997年に取り壊され、谷原新田は都市化で姿を変えましたが、一族をしのぶ寺や神社、記念碑などは今も地元に。

圭三さんは「故郷の歴史の一端を、いま書き残しておきたいと思った」と話してくれました。

(取材・執筆/ひのき)

※問い合わせ

TEL/090-8314-5617

メール/tanbouclub@gmail.com

中村圭三