約430年前は東京湾に注いでいた利根川。

江戸時代に流れを太平洋へ変える大事業が行われました。

その影響で洪水が頻発しましたが、治水工事は昭和44年にやっと成功。

現代でも治水管理の苦労は絶えません。

公開 2023/02/04(最終更新 2023/01/31)

利根川東遷と印旛沼 開発事業の歴史

江戸時代、江戸を洪水から守るため、利根川東遷に着手した徳川家康。

利根川東遷とは、当時、今の江戸川のように東京湾に注いでいた利根川の流れを、銚子を出口とする川の流れに変えた大工事のことです。

これにより、利根川の上流から運ばれる土砂が利根川の新しい流域に堆積し、印旛浦と呼ばれる入り江だった場所が独立して印旛沼となりました。

しかし、増水時には利根川の水が印旛沼に逆流し、洪水が頻繁に起きて周辺住民を苦しめました。

江戸時代には幾度となく印旛沼疎水路工事に手が付けられましたが、全て失敗。

昭和44年3月、印旛沼開発事業により、ようやく念願の治水対策が完了したのです。

印旛沼治水管理に関わるプライド

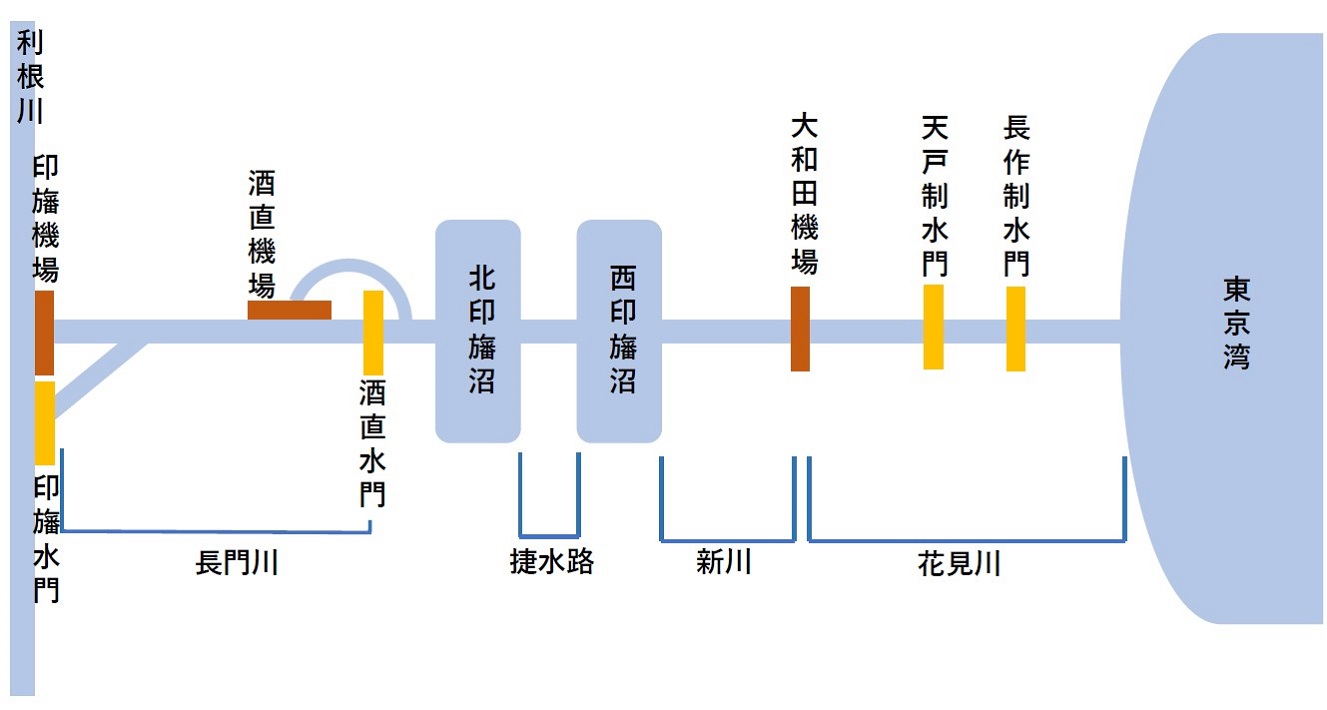

印旛沼に流れ込む川は多いのですが、印旛沼から海へ出る川は2つしかありません。

利根川とつながる「長門川」と東京湾方面へとつながる「新川」です。

大和田機場は「新川」と「花見川」の境にあり東京湾への洪水排水を管理しています。

雨による増水時の印旛沼の管理方法は、まず利根川に排水。

それでも印旛沼の水位が下がらない場合は大和田機場を運転し、花見川を通じて東京湾に排水をするとのことです。(図参照)

大雨の降雨予測が出ている時は、24時間体制で降雨状況や沼の水位を見守り、常に流域の市民の安全を確保します。

最近は気候変動が激しく、近年全国で発生している『線状降水帯』の雨雲が急激に発達して、短時間に大量の雨を降らすことがあります。

「レーダーにより雨雲の動きや前線の動きを確認しながら、排水操作の検討を行う必要があり、神経を使います。洪水被害を発生させないよう、早めの排水操作を心がけています」と話す千葉用水総合管理所の海野正哉さん。

誇らしげに笑っているのが素敵でした。(取材・執筆/福)

独立行政法人水資源機構 千葉用水総合管理所

住所/千葉県八千代市村上3139

0227ジェフ特集_一面(選手名鑑)-一覧-1024x426.jpg)