私たちの手を離れたごみたちはどうなるの?毎日出るごみの現状と最終処分場の未来について、大型バスで巡って学ぶ見学ツアーをご紹介します。(※清掃工場は毎回変わります)

<取材協力>

(公財)東京都環境公社 住所/東京都江東区海の森2-4-76

東京都環境局廃棄物埋立管理事務所 住所/同上

東京二十三区清掃一部事務組合 住所/東京都千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館内

公開 2023/03/22(最終更新 2023/03/30)

目次

ちいき新聞編集部が、見学会に行ってきました!

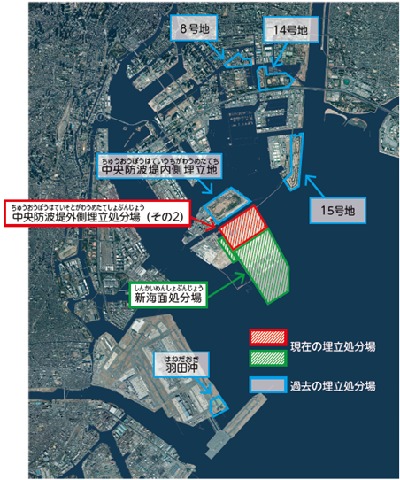

東京都の最終処分場(東京湾にある埋立地)は残余年数が50年以上と言われています。東京都環境公社では、延命化を図るために重要な役割を担う清掃工場などの中間処理施設や、埋立処分場の見学を通して、廃棄物減量の取り組みが分かりやすく理解できる見学会を定期的に行なっています。

※年間6回程度。要事前申込(Web)。応募多数の場合は抽選。清掃工場は毎回変わります。

9:20【集合】東京テレポート駅(りんかい線)

駅まで大型バスが迎えに来てくれます。

この日は雪予報も快晴になってくれました!

9:30【出発】

他の参加者と一緒にバスに乗車。

ガイドをしてくださる職員さんの元気なあいさつと共に、見学会スタートです!

15時半までのツアーです。みんなで気持ちよく過ごすためにも、マナーを守った乗車をしましょう。

10:00【見学】可燃ごみ処理施設・中央清掃工場(東京都中央区晴海5-2-1)

職員さんから本日の見学スケジュールを聞きながらバスに揺られること30分、中央清掃工場に到着です(区内には22の可燃ごみ処理工場があり、東京二十三区清掃一部事務組合が管理しています)。

清掃工場は、安全かつ安定的に効率よく焼却処理をする施設。ごみを焼却することで害虫や臭いの発生を防ぎ、有害物質などを安全に処理して衛生的な環境を維持。ごみの容積を約20分の1に減容化もしています。

まず会議室で見学の流れや清掃工場の仕組みのお話を聞きます。

会議室を出てからは工場内の見学用通路を歩き、実際の処理工程を見ながら進んでいきます。

各区のごみ収集車が運んできたごみは、まず計量してからプラットホームでごみバンカ(燃やすまでためるところ)に投入されます。収集車1台当たりのごみの量は1~1.5トン。それが1日に300~500台の車体によって運び込まれるので、総重量は300~700トンにも及びます。また、不適正ごみ(金属やガラスなど焼却に適さないものや、処理能力を超える大きさのもの)の抜き打ち検査もあります。

ごみの臭気が漏れないよう、扉の中に向かって空気が流れる仕組みになっています。

ごみバンカは、ごみを焼却するまでためておく場所。バンカ内の空気を焼却炉に送り、臭気成分を焼却・分解しています。このバンカは約5000トンのごみをためることができます。大きなクレーンがごみをかき混ぜ均一にして焼却炉へ投入します。

焼却炉では約1000℃の高温でごみを焼却。高温で焼却をすることでダイオキシン類の発生を抑制します。一つの焼却炉が一日300トンものごみを燃やしています。約2.5時間で灰になり、焼却後の容積は20分の1になります!

見学用の足場が設置されています

格子が前へ進むことでごみを運びます。

燃やされたごみたちは灰バンカにためられ、一部はセメントの原料にしたり、徐冷スラグといった道路工事の材料として資源化、残りは埋立処分となります。埋立地を延命するために、灰の資源化が進められています。

また、燃やした時に発生する熱で蒸気を発生させ、発電や温水などに有効利用しています。つくられた電気や温水などは、清掃工場を稼働するために施設内で利用、余った電気は電気事業者へ売却します。

排ガスは冷やされて有害物質の発生を防いだり、特殊フィルターですすなどを取り除くなど、安全に処理された状態で煙突から出ていきます。

また、工場内で発生する汚水に含まれる固形物・重金属などは下水排除基準を満たすように処理してから下水道に放流します。

【困ります!こんなごみ】

■ひもで縛られたりごみ袋に詰められたりした寝具!

小さく圧縮しても清掃工場の設備の中では大きく広がってしまい、機器の動作の妨げになることがあります。

■針金ハンガーなどの細い金属!

金属類は焼却炉の中でも燃えずに残るため、機器の内部に堆積し絡まってしまいます。こうなると焼却炉を止めて取り除かないといけません。

■水銀血圧計・水銀体温計!

清掃工場では24時間排ガス中の水銀濃度を監視しているので、水銀を含むごみが混入された場合は周辺大気への影響を防ぐため焼却炉を停止します。復旧には多くの時間と費用がかかります。

12:00【昼食】テレコムセンタービル

たくさん学習・見学した後は楽しいランチタイム。ビル内の飲食店で各自昼食をとります。

13:30【環境学習】環境局中防合同庁舎

午後の見学コースの説明。

そして座学で埋立処分場の現状を知り、これからの未来を考えます。

14:00【見学】中央防波堤外側埋立処分場・廃棄物処理施設

まずは、不燃ごみと粗大ごみの中間処理(破砕等)施設をバスに乗って見学します(撮影不可)。

■不燃ごみ

初めに細かく砕いて容積を小さくします。次に、不燃ごみの中に含まれる鉄やアルミニウムを資源物として回収し、不燃物は埋立処分をします。

■粗大ごみ

可燃系と不燃系に分けた後に破砕後鉄分を選別し、資源として回収します。不燃系残渣(ざんさ)は埋立処分となります。

バスはいよいよ最終処分場へと入っていきます。

最初に埋め立てるごみの重さを量り、その後ダンプトラックが埋立地まで運びます。焼却後の灰は、飛散を防ぐため、長方形の穴に落とし込みます。また、元の形が分からないほどになった不燃ごみは、ブルドーザーで平らに敷きならしていきます。ごみのにおいを防ぎ、空気を遮って火災を防ぐために、ごみが一定量の厚さになったところで土をかぶせる「サンドイッチ工法」でどんどん埋め立てていきます。

その他、パイプを打ち込んでごみから発生するメタンガスを抜き火災を防いだり、ごみが飛ばないようにネットフェンスを設置したり、浸出水は処理場で浄化してから下水道に放流したりするなど、さまざまな環境配慮がなされています。

埋め立てた30mのごみの山の上に設置されたみはらし広場から、一帯を眺めることができます。現在埋め立て作業が行われているこの最終処分場は、23区の最後の埋立処分場です。周りは航路なのでこれ以上は拡張ができないそう。残余年数は50年以上、その先は見通しが立っていないと言われていますが、延命化を図るため同施設が重要な役割を担っています。

私たちが同じようにごみを出し続ければ、その寿命はすぐに尽きてしまいます。

提唱されている「3Rの実践」、特にReduceを意識して、一人一人が暮らし方を考えてみませんか。

~3R~

(1) Reduce ごみになるものを減らす(余分なものを買わない)

(2)Reuse 捨てずにまた使う

(3)Recycle もう一度資源として生かす

15:30 【解散】東京テレポート駅

【問い合わせ】

(公財)東京都環境公社 中防管理事務所見学担当

電話/03-3570-2230

受付時間/平日 午前8時15分~午後4時45分

※参加無料・要事前申込

HP/https://www.tokyokankyo.jp/kengaku/index.html