大正時代の千葉県我孫子市には、柳宗悦や志賀直哉ら白樺派の文人らが移り住み、創作の拠点となった時代がありました。我孫子・白樺文学館ではそのことを「我孫子・白樺派」と定義づけ、関連資料や作品を展示しています。今春リニューアルされた常設テーマ「白樺派と我孫子2023」〜山田家コレクションからのメッセージ〜について、学芸員の稲村隆さんと、白樺派を代表する小説家・志賀直哉の孫である山田裕さんを取材し、展示の楽しみ方や、志賀直哉の人となりについて伺いました。

公開 2023/03/29(最終更新 2023/12/25)

野中真規子

人・土地・物語をつなぐ 文化プロデューサー/編集者 イベントやメディアなどのプロデュース、ディレクション、制作を行い、これまで1,500人以上の「豊かで楽しく生きる人」に取材。自己探究の過程で見えてきた、暮らしや意識が変わる瞬間について発信中。https://www.instagram.com/teganumakki/

記事一覧へ目次

我孫子は白樺派文人たちが新婚時代を過ごし、創作に情熱を燃やした地

――まずは我孫子と白樺派の関係について、詳しく教えてください。

稲村 1914年に柳宗悦が我孫子に移住し、翌年に志賀直哉が、その翌年に武者小路実篤が移住。豊かな自然に囲まれた場所で、彼らは日々語らい、創作活動に情熱を燃やします。志賀は我孫子で暮らす間に『城の崎にて』『和解』や、自身が「小説の神様」と呼ばれるきっかけとなった『小僧の神様』などの作品を発表しました。

我孫子は柳にとっては民藝運動へと続く「出会い」と「絆」の地であり、武者小路にとっては新しき村への想いを熟成させた「思索」の地でした。彼らは我孫子で新婚時代を過ごした点も共通しています。

志賀直哉の五女の嫁ぎ先、山田家から寄贈された貴重な資料

――今回の常設展では、山田家コレクション寄贈の約4000点から選りすぐったものを紹介されているそうですね。

稲村 山田家コレクションは、志賀直哉の五女・田鶴子の嫁ぎ先である山田家から2020年から2023年に寄贈された資料で、主に2系統から構成されています。1つは大久保利通の甥で田鶴子の夫の祖父にあたる鉱山学者の山田直矢に伝わった資料。もう1つは田鶴子に伝わった志賀直哉ほか白樺派、民藝関係の資料です。

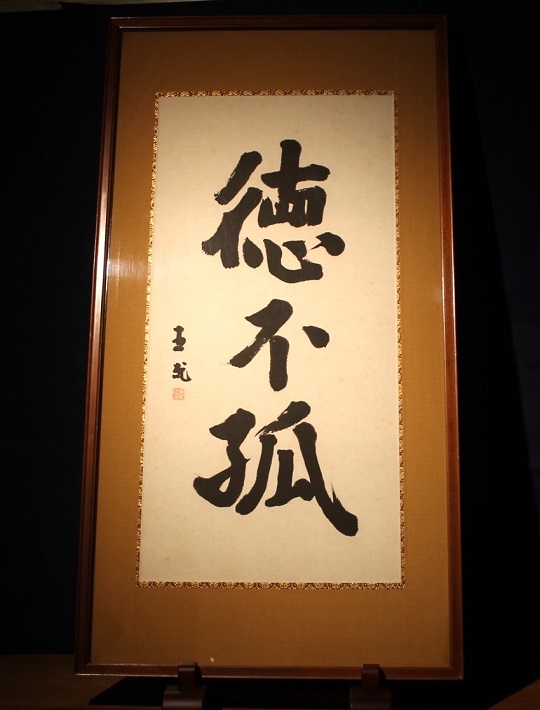

山田直矢系の資料は、幕末から大正にかけての政財界人からの書簡、直矢が蒐集したと思われる美術品など。志賀直哉系の資料は、志賀の書や油彩画、日用品、署名本ほか、白樺派、民藝運動の仲間たちの作品など。志賀や白樺派を中心とする人々の人生の断片ともいえる内容から、彼らの人となりを知ることができます。

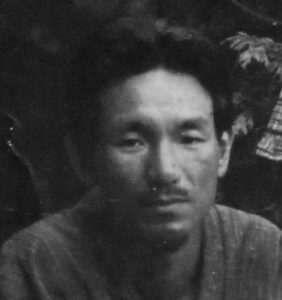

山田家コレクションより(我孫子市白樺文学館提供、山田裕氏寄贈)

――この展示は、今日お話を伺っている山田さんと稲村さんの出会いがあってこそ実現したものだとか。

稲村 志賀直哉もキャラクターとして登場するゲームのパネル展を我孫子で開催したことをきっかけに知り合い、2019年から共同して志賀直哉や白樺派にまつわるPR活動を進めていく中で、コレクション寄贈のお話をいただきました。

山田 山田家コレクションを引き継いだ志賀の五女・田鶴子は私の母ですが、コレクションの中には、実は最近まで母が家の納戸にしまい込んでいたものも多い。稲村さんが価値を見出して発掘してくれたんです。

希少本や作品ほか、身内宛のハガキなど人柄がかいま見える品も

――展示の見どころを教えていただけますか?

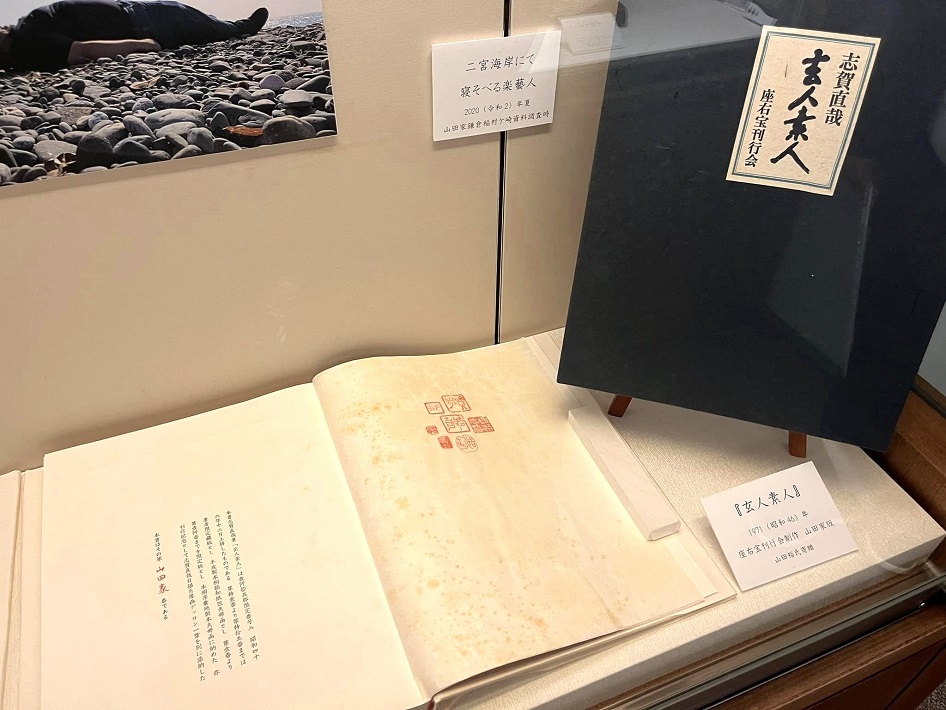

稲村 『玄人素人』は1970年、志賀が亡くなる前年に企画が始まり、志賀の米寿の記念として作られた限定本です。一冊ごとにナンバリングされていますが、この一冊はナンバーではなく「山田家版」と表記された特別仕様。通常盤も豪華ですが、こちらはより重厚な桐の箱入りです。

関野聖雲作「岩戸観音」は、山田家のリビングに飾られていたそうで、三井財閥の総帥・団琢磨の息子である団伊能から山田直矢に贈られたもの。沈香という香木製です。

山田家コレクションより(我孫子市白樺文学館提供、山田裕氏寄贈)

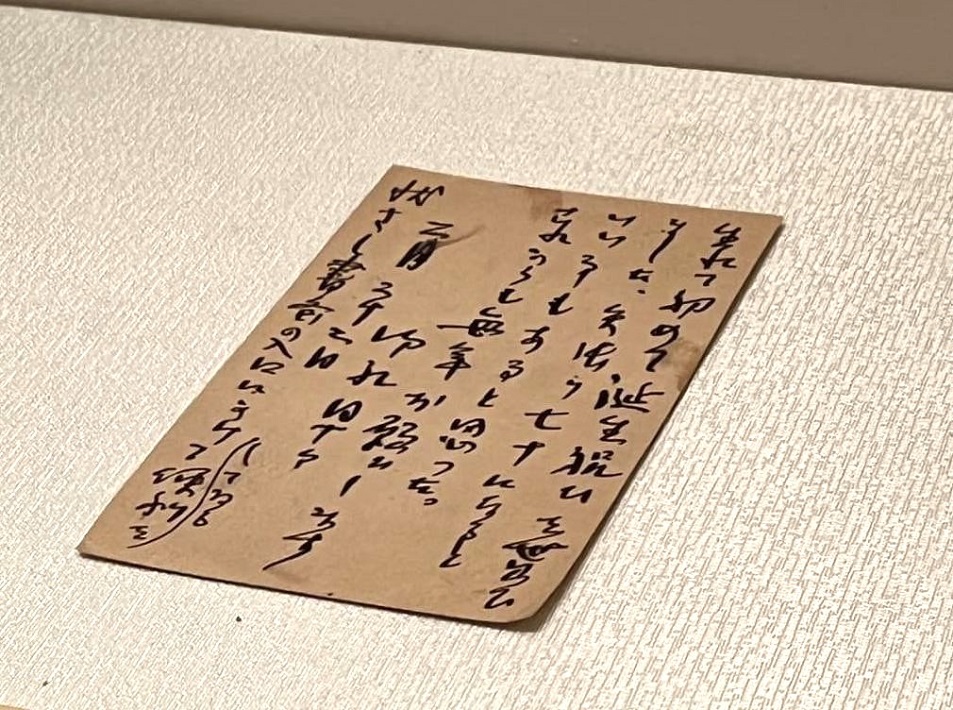

山田 よく母が「いい香りがするよ」と嗅がせてくれました(笑)。僕は祖父(志賀)が母(五女の田鶴子)に送ったハガキに、祖父の愛らしい人柄が表れていると思います。誕生祝いのお礼状で「生まれて初めて誕生祝いをもらいました。やはり七十になるといいこともあると思った」とあります。

まさか誕生日プレゼントをもらうのが初めてということはなかったと思いますが、母は祖父にとって末の方の子どもでしたから「あの小さかった田鶴子が大きくなって、贈り物をしてくれたのだから…」と精一杯持ち上げてあげたのかな、と。

山田家コレクションより(我孫子市白樺文学館提供、山田裕氏寄贈)

人形は、祖父母から僕の妹が手渡されたものです。小説『和解』にも書かれていますが、祖父は我孫子に住んでいる時、生まれたばかりの長女を亡くしました。その時に祖母が非常に悲しんだため、それを癒すために祖父が東京中を探し回り、この人形を祖母に渡した、と妹は聞いたそうです。

稲村 人形についてはアナザーストーリーも推測されます。志賀と交流のあった三ツ木照夫は著書の中で「志賀が夫婦喧嘩をした時に人形を買いに行った」と記録している。なぜ夫婦喧嘩の後で人形を買ったのかは謎ですが。またこの人形はどう見ても男の子。志賀が買い求めたのは、長女ではなく、その後に生まれた長男が夭折した時だったとも思われます。実際のところはわかりませんが、こうしたストーリーに思いを巡らせながら展示を見るのも楽しいと思います。

麻の白いスーツにステッキ姿。「かっこよくて優しいおじいちゃん」の側面も

――志賀直哉は山田さんが大学2年生の頃までご存命だったそうですね。孫としての志賀との思い出を教えていただけますか。

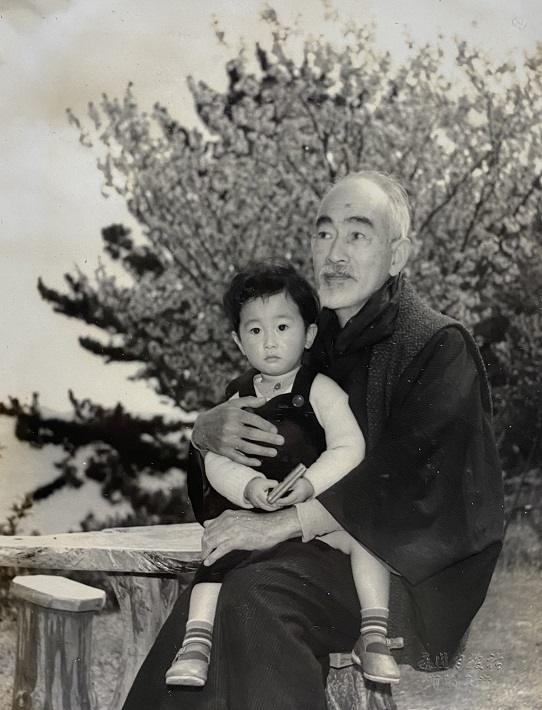

山田家コレクションより(我孫子市白樺文学館提供、山田裕氏寄贈)

山田 上の写真は祖父と3歳の頃の僕です。妹が生まれる頃、祖父母が住む熱海の家に預けられていた時に撮影したものです。熱海では文化人や政財界人と一緒に撮ってもらった写真が多く残っています。

その後、祖父母が引っ越した渋谷の家にも、小・中学生だった僕はよく遊びに行きました。谷口吉郎設計の家には、網野菊さん、谷川徹三さん、阿川弘之さんなどがよくお見えになっていました。とにかく来客が多く、祖父はいつも「康子(さだこ)!」と呼んでは、祖母にお茶出しなどを頼んでいましたね。

山田家コレクションより(我孫子市白樺文学館提供、山田裕氏寄贈)

孫全員に、小学校に上がる時にはランドセル、中学校に上がる時には腕時計をくれました。祖父の最後の弟子といわれる阿川弘之さんの娘でもある、エッセイストの阿川佐和子さんにもランドセルを贈っていました。祖父が渡したのは黒いランドセル。阿川さんは赤いのが欲しかったのですが「志賀先生にいただいたのだから」と大切に使ってくれました。

祖父は背が高く、声もかなり高かった。外出時には麻の白いスーツを着て、ソフト帽をかぶって、ステッキを持って。孫の目から見てもかっこいいおじいちゃんでしたね。

自分の作品を読め、というようなことは、娘である母にも僕にも言いませんでしたが、遺言には「名を残す事は望まず、作品が多くの人に正しく接する事、一番望ましい。記念碑の類は一切断はる事、名は残す要なし、作品の小さな断片でも後人の間に残ってくれればうれしい」とありました。ですから、ぜひ多くの方に作品を読んでいただきたいです。

ゆかりの地を体感する、作品を読む。どちらからでも楽しみは広がる

――白樺文学館の展示を見てから志賀直哉の小説を読む、あるいは小説を読んでから展示を見ると、作品の味わいが一層深まりそうですね。初心者にもおすすめの志賀作品を教えてください。

稲村 人間・志賀直哉を知りたいなら随筆から読んでみては。60代後半の志賀が、編集者との対話を記録した「稲村雑談」には我孫子の話も出てきます。「赤い風船」には裕さんが登場します。

小説は短編が読みやすいでしょう。我孫子時代に書いた「和解」は、父と仲違いしていた志賀が、長女の夭折を機に一家で悲しみを共有し打ち解けた経緯が細やかに描かれています。「清兵衛と瓢箪」は、大人から素直な感性を否定された子どもを描いていますが、当時、志賀直哉も似たような理由で父親と仲違いをしていただけに、説得力のある描写です。「雪の日」「雪の遠足」「城の崎にて」「小僧の神様」も面白いですよ。

展示を見がてら、我孫子の文人ゆかりの地を散策するのも楽しい。我孫子駅前の「アビシルベ」に行くと、文人ゆかりの場所がわかるマップも手に入ります。鳥の博物館、白樺文学館、杉村楚人冠記念館の三館共通券を利用して各施設を巡りながら、志賀直哉邸跡や、柳宗悦の住まいだった三樹荘に寄るのもおすすめです。

白樺文学館、志賀直哉邸跡に面するハケの道は、文人らが若き日を過ごした大正時代は直接手賀沼に面していて、志賀は移動するため船を家の前につけさせていました。手賀沼で獲れたシジミやウナギも食べられたんです。歩きながら、当時の情景をイメージするのも一興です。

山田 僕自身も、祖父の小説に出てくるシーンを実際にたどって楽しんでいます。最近は祖父が轢かれて大怪我をしたという電車の型番を調べ、大宮の鉄道博物館でほぼ同じ車両を見てきましたが、よくこれに轢かれて無事だったな、とびっくりしました(笑)。

今や本を読む人はすっかり減りましたが、少しでも近代文学に関心を持ってもらうため、我孫子をはじめとするゆかりの地から情報を発信していくことに力を入れていきたい。その土地でグルメや観光を楽しむ中で、ゆかりのあった作家にも関心を持っていただければ。

稲村 ある先生との対談で白樺派は「実感主義」だという話になりました。風景や人の生き様などを実際に見て、体感して、自分の言葉として作品に落とし込んでいたんですね。この先VRなどの技術は進んでも、人間アナログな生き物であることは変わらないわけで、実際に体感することの価値は大きい。ぜひ我孫子で志賀直哉や白樺派文人たちの生活を追体験し、作品にも触れてください。

※YouTube番組「稲村雑談」では稲村さんと山田さんによる志賀直哉や山田家コレクションについてより詳しくトークしています。記事中にある白樺派の「実感主義」の話も、現在制作中の稲村雑談第3弾にて紹介予定とのことです!

我孫子市白樺文学館

https://www.city.abiko.chiba.jp/event/shiseki_bunkazai/shirakaba/index.html

住所/千葉県我孫子市緑2-11-8

開館時間/9時30分〜16時30分

休館日/毎週月曜(祝日の場合は開館し、直後の平日が休館)年末年始

料金/一般 300円、高校生・大学生 200円(団体料金、鳥の博物館、杉村楚人冠記念館との共通券もあり)

アクセス/JR我孫子駅南口より徒歩15分(1.2キロメートル)

JR我孫子駅南口よりバス 3つ目の停留所:アビスタ前下車(徒歩2分)

問い合わせ

電話番号/04-7185-2192

Twitter/@abikoshirakaba

ブログ「文学館だより」 abikoshirakaba.blogspot.com/