市川市の行徳地区は、常夜灯や江戸から昭和初期にかけての建物が点在する魅力的な街。徳川家康が鷹狩りで通ったといわれる権現道付近には寺社が多く、散策にも最適です。

公開 2023/05/09(最終更新 2024/03/16)

ショー

市川・船橋担当。主に市内の歴史、民話、建造物、イベント等の情報発信。個人的には1980年代より、東京・昭和初期の面影を撮影中。1989年銀座ニコンサロンで個展「都市観察―木造3階建てのまわりでは」、2010年オリンパスギャラリーで「トーキョー・人模様」

記事一覧へ行徳製塩の歴史。水運によるにぎわい

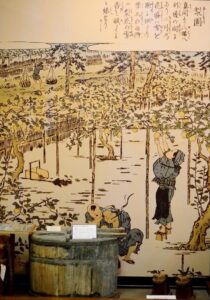

行徳の製塩は室町時代に始まったといわれます。

徳川家康の江戸入城後、戦と生活に不可欠な塩を確保するため、行徳の塩田開発に注力し、幕府は三代将軍の頃までに大金を費やしました。

同時に、江戸に塩を運ぶ水路の整備も開始します。

その後も幕府の保護は続き、行徳は関東一円での良質な塩の生産地として発達。

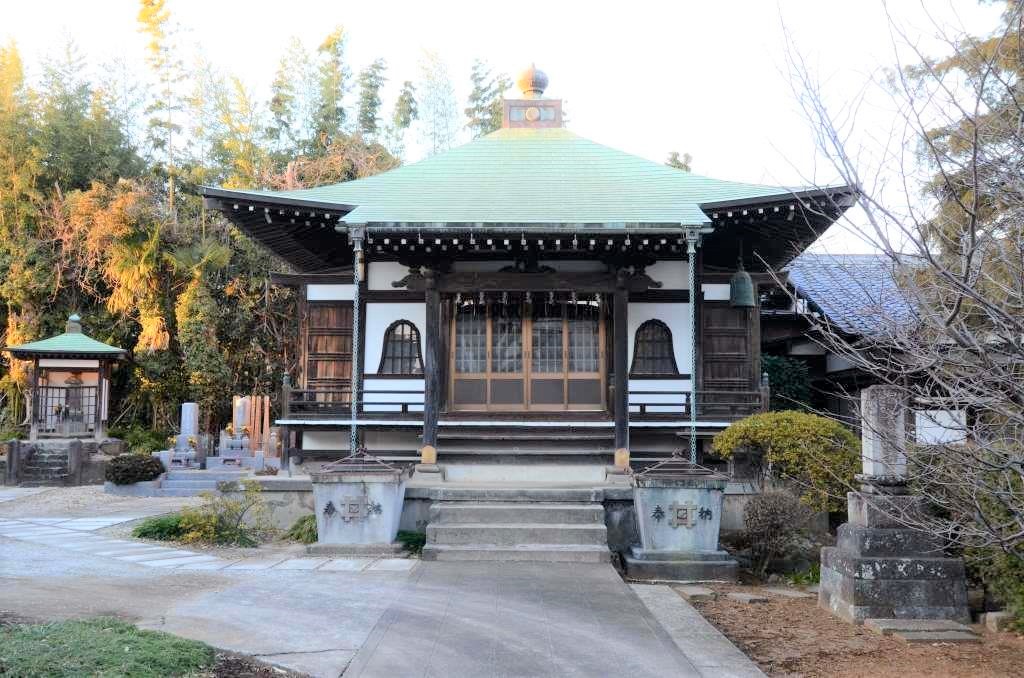

製塩は工程が多く人手を要するため、人家が集まり、寺社が増えました。

これは「行徳千軒、寺百軒」と呼ばれるほど寺社が多い理由の一つです。

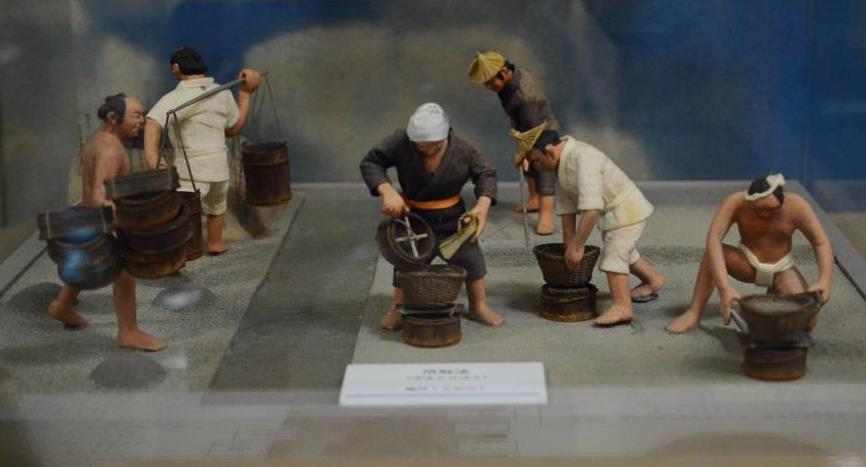

行徳地区における製塩の様子は、市川歴史博物館で製塩道具を工程順に展示、丁寧に解説されています。

同館編集の『行徳の塩づくり』は閲覧・購入が可能です。

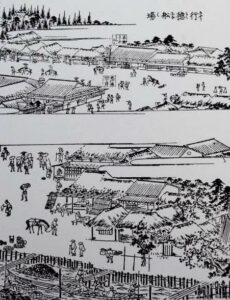

行徳と江戸日本橋を結ぶ水路は1629(寛永6)年の新川開削、小名木川の川幅改修で整い、32(寛永9)年には行徳~江戸を往復する行徳舟が運航を開始します。

行徳舟は塩だけでなく市川の農産物も運びました。

江戸から成田山へ参詣する人々も盛んにこの舟を利用したため、成田道の出発点としても繁栄。

1812(文化9)年、航路の安全を願い、常夜灯が建てられました。

仏師の職人技が集結し神輿製作の町へ

寺社の内外装を維持するため、行徳には檀家や氏子の神仏具製作職人(木地、彫刻、塗、彫金師など)が住んでいました。

室町時代後期に創業したと伝えられる旧浅子神輿店(当主は代々「浅子周慶」を襲名)は江戸時代に職人を統括し、仏師を生業とした店を構えます。

同じ頃、後藤直光も堂宮彫刻師を生業とした店舗を構えました。

後に、中台製作所も木地(本体)製作を本業とする工房を創業。

明治・昭和時代の神輿渡御の機運が高まった時期に行徳での神輿制作も一挙に増え、江戸神輿の多くを製作する「神輿の町」になりました。

しかし平成時代に浅子神輿、後藤神輿は閉店。

1929(昭和4)年建築の浅子神輿店の店舗兼主屋は、2009(平成21)年に市川市が取得、現在は「市川市行徳ふれあい伝承館」として浅子神輿の資料と神輿、行徳五ヶ町例大祭、製塩、船運など行徳の歴史にまつわる展示を行っています。

伝承館主屋の道向かいには休憩所「お休み処」があり、まちあるきに疲れたら一休みするのに最適です(月、火休業)。

中台製作所は現在も木地、金具製作、彫刻、漆塗、組立まで社内一貫製作の神輿づくりを継続。

「行徳神輿ミュージアム」を開設し、製作工程や道具の展示(無料)や神輿製作見学ツアー(要予約・有料)も開催しています。

このミュージアムでは、『マンガで神輿づくり』という小冊子(100円)も販売していて、「市川市行徳ふれあい伝承館」同様、広く神輿製作の伝統、文化を伝えようとしています。

市川市行徳ふれあい伝承館

住所/千葉県市川市本行徳35番7号(主屋)、37番13号(休憩所)

開館時間/午前10時~午後5時

月曜休館(祝日の場合、翌平日に振替)、年末年始(12月28日~1月4日)

電話番号/047-314-8177

行徳神輿ミュージアム

住所/千葉県市川市本塩 21番3号

開館時間/午前9時~午後5時(最終入場午後4時半)

日曜・祝日・年末年始、休館

電話番号/047-357-2061

有限会社中台製作所

取材協力/市川市行徳ふれあい伝承館、行徳神輿ミュージアム、市立市川歴史博物館、徳願寺

参考・引用資料/『行徳の塩づくり』〔第2版〕(市立市川歴史博物館編集発行)、図説【市川の歴史】(第二版)市川市教育委員会発行、行徳ふれあい伝承館広報資料(行徳まちづくり協議会発行)、わがまち 行徳のあゆみ年表(行徳ふれあい伝承館資料)、行徳神輿ミュージアム広報資料

0227ジェフ特集_一面(選手名鑑)-一覧-1024x426.jpg)