NHK「ブラタモリ」の影響などで地形に着目して歩く人が増える中、人気の『スリバチの達人』シリーズ(昭文社)に千葉版が登場。

同書を手掛けた「千葉スリバチ学会」を取材しました。

※「スリバチ」とは、「東京スリバチ学会」独自の呼び方で、台地に刻まれた谷の窪地のこと

公開 2023/05/26(最終更新 2023/04/27)

F

東京生まれ。月の出ている日は必ず見つけて写真に撮りブログにアップする月大好き人間です。果物を食べながら、「この果物はどうやって生まれてきたのかな?」とすぐ考えるタイプ。ちなみにプロフィール写真は、以前記事作成のために撮影した栗の赤ちゃんです。

記事一覧へ散策イベントで蓄積した現地情報を掲載

『千葉スリバチの達人』の執筆者稲垣憲太郎さんは現役の会社員。

「東京スリバチ学会」の地形散策に2013年に初参加。

翌年には「千葉スリバチ学会」を立ち上げ、発足直後から週末の地形散策を年に4回以上企画し実施してきました。

「東京スリバチ学会」をはじめ、地形関連のさまざまな会や、散策地で活動する人たちと交流して情報を収集。

散策参加者も含め広がった人脈が財産となり、この10年で貴重な情報を蓄積してきました。

『千葉スリバチの達人』ではそれらの情報を生かし、身近な川や坂に見られる高低差が与えた大地や人の営みへの影響が存分に語られています。

土地の高低差から学ぶ楽しさ

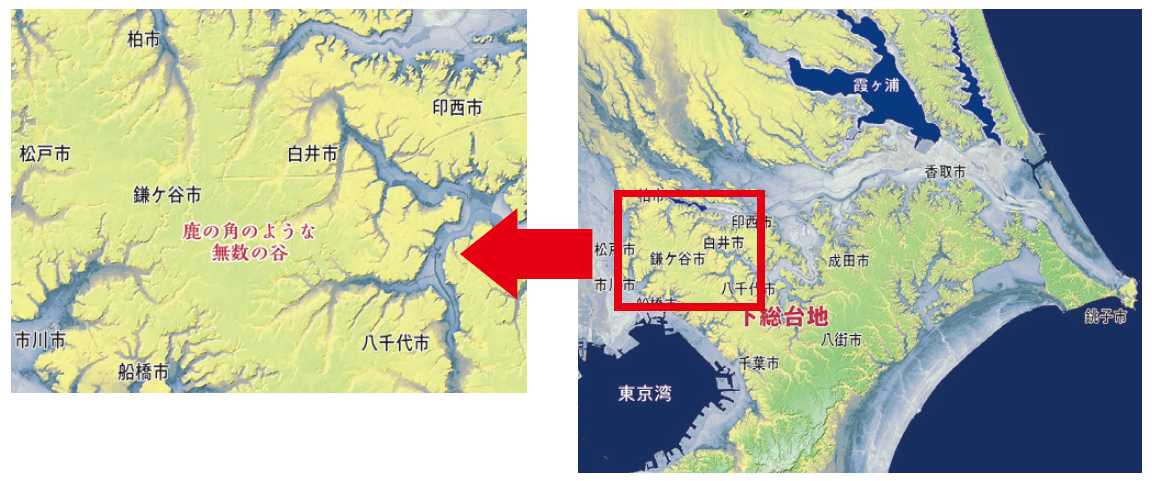

例えば、下総台地は平らな海底が海面低下で陸地化した上に、火山噴火の灰が堆積してできたといわれていること。

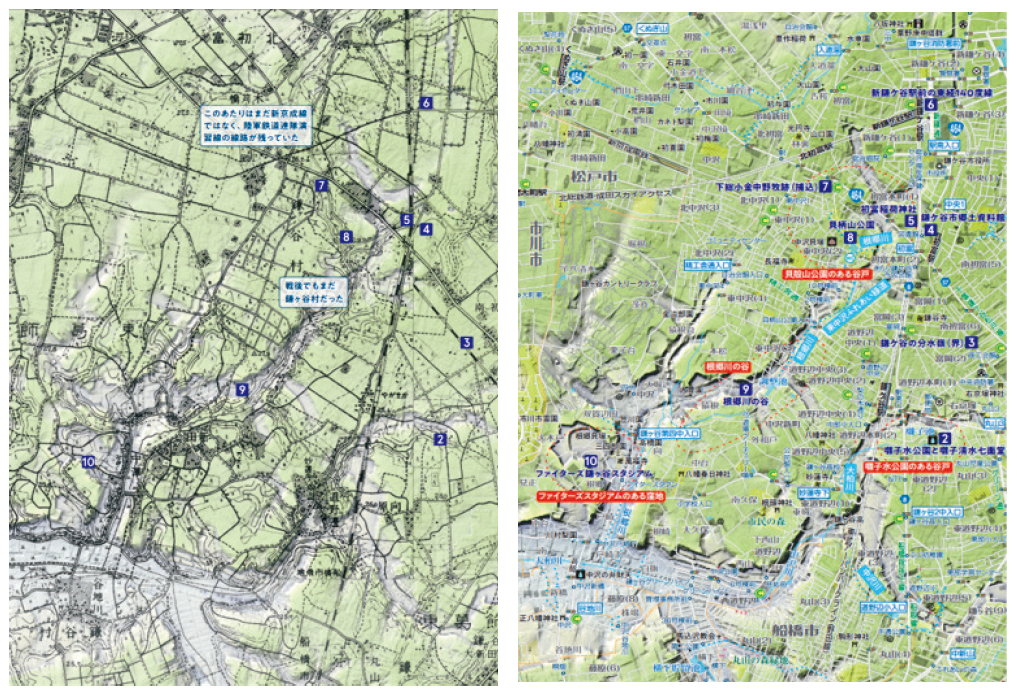

それが約5000年前に海面上昇(縄文海進)で浸食を受け、特に下総台地西部は鹿の角のような無数の谷を残した「谷の宝庫」であること(図1)――そんな地形が、高低差がひと目で分かるアプリ「スーパー地形」「今昔マップ」の2枚の地図で、分かりやすく説明されています(図2)。

貝塚、城跡、寺社は台地の際(きわ)に多いこと。

広い荒地が馬の放牧地となり、やがて開墾されて畑や軍施設になったこと。

さらに戦後には、そこが病院や学校にされていったことなど、地形と人の営みの変遷が地図から読み取れます。

さらに、当時の足跡を現地で今どう探すかの説明や写真も豊富です。

谷の最上流部の川が始まる水源が山のない住宅街にもあることや、湧き水のある場所情報も多く伝え、川を遡る散策を楽しむ手助けをしてくれます。

「コロナ禍による活動中止が、情報をまとめて本にする時間となりました。下総台地は、知れば知るほど魅力的な場所です」と話す稲垣さん。

すでに散策を再開したとのこと、次に向かうのはあなたの町かも?

「千葉スリバチ学会」のイベントの様子や参加についてはこちら

https://www.facebook.com/chibasuribachi/

0227ジェフ特集_一面(選手名鑑)-一覧-1024x426.jpg)