八街市のホームページに掲載されている「八街歴史探訪」。

「広報やちまた」の連載を基にイラストや写真などを加え、市の歴史を分りやすくまとめたもので、伝承も紹介され、楽しい読み物になっています。

公開 2023/06/01(最終更新 2023/05/29)

ソバ

大手新聞社の記者を続け、定年延長も終わったので、地域の話題を取材したいと、地域新聞様にお世話になっています。明るく、楽しく、為になる話題を少しでも分りやすく紹介したいとネタ探しの日々です。子どもの頃から麺類が好きなのでペンネームにしました。

記事一覧へ読めば八街市の歴史が分かる

住民に郷土史を知って愛着を持ってもらえたら、と太古から平成までの歴史と出来事を「八街歴史探訪」として市のホームページで紹介中。

市郷土資料館でも同じ内容の展示を見ることができ、合わせて八街の歴史を知ることができます。

約17万年前〜13万年前の太古の時代、関東平野の大半は海でした。

そのため八街には自然に生息して死んだ貝殻が積もった地層(貝層)が見られます。

また、約3万年前から約1万2000年前の旧石器時代の遺跡も23カ所で見つかっています。

ナイフ形石器、石斧、石槍などが発見されており、「八街歴史探訪」では再現イラストを交えて当時の生活を伝えています。

郷土資料館では貝化石が展示され、本物の石器に触れることも可能です。

古墳時代に造られた有力者の墓である古墳は、八街では合計8基あったことが分かっています。

今も語り継がれる不思議な伝承

奈良時代になると中央集権体制になり、八街の大半は印旛郡に属し、残りは山邊郡(やまのべぐん)に入りました。

山邊郡の郡役所の印鑑が発見されており、国の重要文化財に指定されています。

郷土資料館には印鑑の複製品が展示され、希望者は印を押す体験ができます。

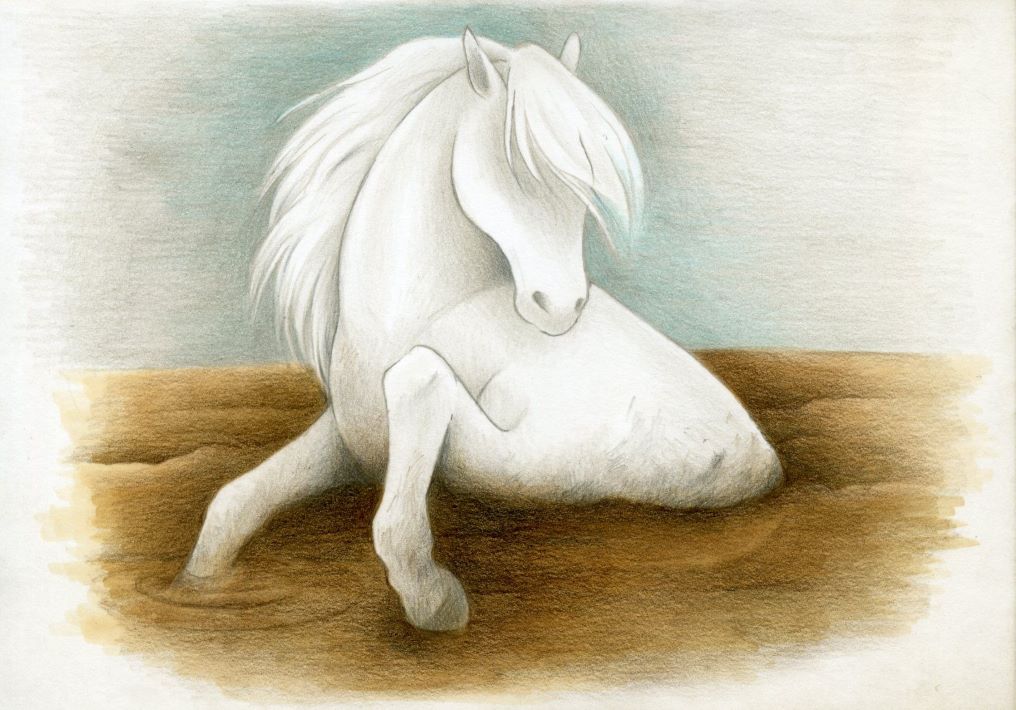

鎌倉時代にはある伝承が残されています。

1頭の馬が泥田に足を取られて死にました。

村人は神様のお使いだと信じて手厚く葬りましたが、その地域では流行病で多くの死者が。

「白馬の呪い」として恐れられました。

その後、日蓮聖人が観音像を据え、お経を読み上げると、流行病も収まり、里には活気が戻ったそうです。

落花生栽培の開始県内30番目の市に

明治時代にはいよいよ落花生栽培がスタート。

水はけの良い砂質土壌が栽培に適し、全国一の生産地に発展します。

郷土資料館には落花生の模型の展示も。

そして、1992(平成4)年には県内で30番目の市となりました。

八街市郷土資料館

住所/千葉県八街市八街ほ796-1

開館時間/9:00~17:00

休館日/月曜日、年末年始

入館料/無料

電話番号/043-443-1726

ホームページ/https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/39/39366.html