気候変動による自然災害が多発している昨今、家を建てるなら防災面でも安心できる住まいを、と考える人も多いのではないでしょうか?

災害に強い住宅の条件などについて専門家に聞きました。

お話を聞いたのは、

公開 2023/08/24(最終更新 2023/08/24)

災害に強い住宅とは?

耐火性

隣家が火事になった場合、延焼せずに耐えられる時間(分)で判断します。火災時の温度は約1200℃。外壁により表面温度は多少下がるので、その素材や厚みで耐火性に差が出ます。

耐震性

建物自体が揺れに耐える力(耐震性)や、揺れを吸収し揺れ幅を小さくする力(制震性)が高いほど◎。筋交いの多さ、面で建物を支える工法(例:2×4)の採用などで高められます。

暴風への強さ

割れにくいガラスやシャッター雨戸を設置している住宅は比較的台風に強いといえます。

耐久性

新築時の性能が高くても、建物は築年数がたつにつれ劣化します。建物はもちろん基礎部分や土台となる地盤の強さも重要。メンテナンスしながら長く住み続けられる住宅が◎。

耐水性

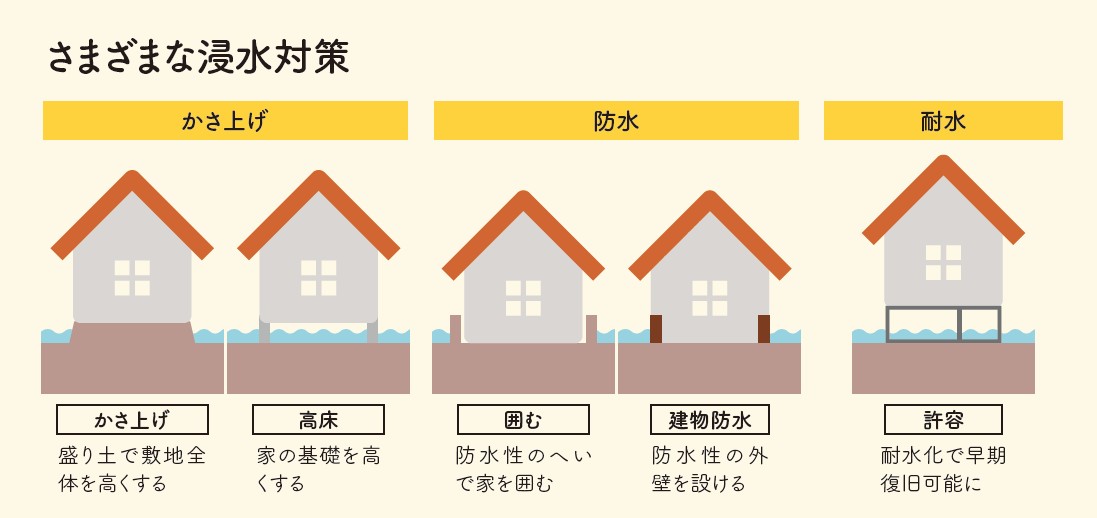

浸水対策にはさまざまな方法があります(下図参照)。

高性能の長寿命住宅は防災力も高め

住宅の災害に対する強さは、さまざまな性能から判断することができます。

耐震性を決めるのは建物自体の堅固さ、揺れを抑える仕組みの有無などです。

新築住宅は建築基準法の最新の耐震基準をクリアしていますが、大きな地震が起こるたびに基準は厳しくなる傾向に。

今後の基準改定を見越し、基準以上に耐震性能を高めておくのも一つの考え方です。

耐久性も重視したいポイント。

かつて日本の住宅の寿命は30年程度のものがほとんどでしたが、建てては壊すの繰り返しより、質の良い住宅をメンテナンスしながら長く住む方が地球環境に優しい住まい方です。

100年以上住むことを見据えて造られる住宅は耐震性、耐火性など基本的な性能レベルも高いといえます。

ただし新築時の施工不良などで、その住宅が本来持っているとされる性能を満たしていなければ話になりません。

住宅性能表示制度に基づき、国土交通省の認可を受けた審査機関に住宅の性能を評価してもらえれば、より安心です。

災害の中でも地震を恐れるあまり、耐震性を気にされる方は多いかもしれません。

ですが、近年頻発する集中豪雨によりリスクの高まっている水害への対策も急務といえます。

避ける、防ぐ、許容する…各種水害対策

地球温暖化の影響による降雨量増大に伴い、水害は年々増加の一途。

住宅浸水被害のうち7割は下水道などの排水処理が追い付かずに起こる内水氾濫です。

海や川から離れた土地でも、いつ何時浸水被害に遭うか分かりません。

床上浸水すれば1階にある家財の多くが使い物にならなくなり、生活空間が破壊されることで平常通りの生活を営むことが困難に。

避難所ではなく自宅2階などに避難する「垂直避難」も推奨されている今、いざというとき2階で生活できるように備えておくことをお勧めします。

従来、住まいの水害対策としては「かさ上げ」「防水」などが行われてきました(下図)。

最近では「浸水は避けられないもの」とし、生活への影響を最小限に抑えることを考えた住宅もあります。

例えば1階は鉄筋コンクリート造のガレージやフリースペース、2階以上を居住空間にするケース。

被災時は垂直避難でき、水が引いた後は1階を掃除と消毒だけの手間で早く復旧できるというメリットがあります。

被災すると、復旧にはコストと時間がかかります。

費用対効果を考えた時、多少価格が高くても新築時に高性能住宅を購入し、防災面の強化を図っておくという選択肢もあるでしょう。

取材協力:サンヨーホームズ株式会社