関東大震災の時の鎌ケ谷市がどんな様子だったかご存じですか?

郷土資料館で開催中の「ミニ展示」では、地元に残された文書や写真で100年前の様子を知ることができます。

公開 2023/09/01(最終更新 2023/08/30)

F

東京生まれ。月の出ている日は必ず見つけて写真に撮りブログにアップする月大好き人間です。果物を食べながら、「この果物はどうやって生まれてきたのかな?」とすぐ考えるタイプ。ちなみにプロフィール写真は、以前記事作成のために撮影した栗の赤ちゃんです。

記事一覧へ関東大震災から百年 過去の災いから学ぶ

1923年9月1日の関東大震災の際、鎌ケ谷は震源の相模湾から遠く離れていたため人畜の被害もなく、避難民の受け入れや救援物資を送った地域でした。

体験者の証言には「東京の空が赤く見え、焼けた書類が飛んできた」とあります。

しかし治安悪化で生じたデマから、船橋、市川などで朝鮮人虐殺が起こったとの証言記録も。

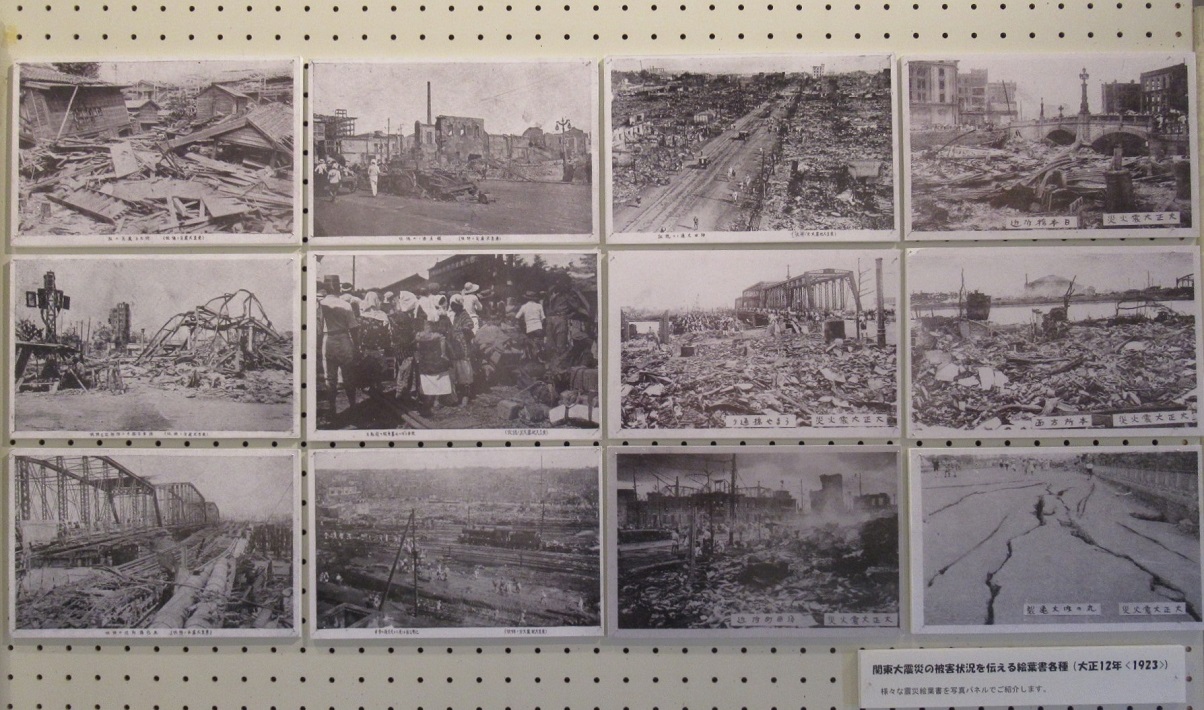

震災当時の号外や震災の写真絵はがき、東京の惨状を書いた手紙類などの展示からは、震災時の大変な状況が感じ取れます。

震災前に流行した「スペイン風邪」

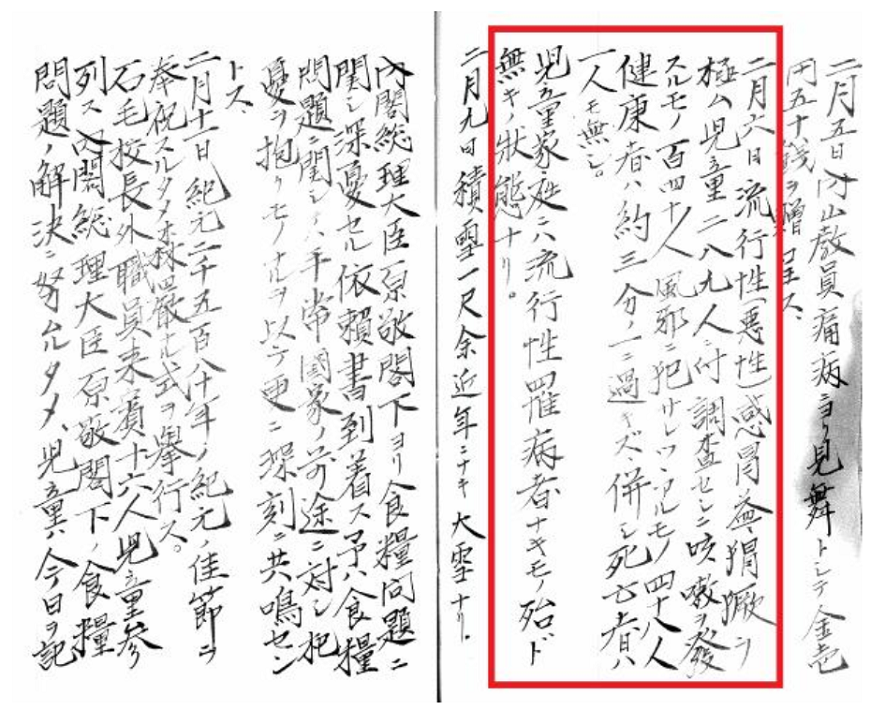

震災前の1918年から20年に流行した「スペイン風邪」については、児童に死者は出なかったものの、児童の半数以上が罹患(りかん)した時期があると市域の小学校の「沿革誌」に記されています。

「スペイン風邪」は、鎌ケ谷でも1919年をピークに流行。

死亡率を上昇させたが3年で収まったことも、保存年限を過ぎ郷土資料館が引継いだ公文書から明らかになり、展示されています。

実は、この情報は、ネットでも2021年から掲載されていました。

鎌ケ谷市役所HP内の「100年前のパンデミック」3回シリーズとして、コロナ禍で不安な市民も読めるよう公開されていたそうです。

首都直下地震の30年以内の発生確率が7割といわれ、自然災害も過酷化している今、江戸時代から現在までの主な地震や台風などの展示は貴重な情報です。

ネットで簡単に見られる郷土資料館からの発信情報にも注目しつつ、過去から学び、未来に備えていきたいですね。

■ミニ展示

会期/10月1日(日)まで(月曜および9月19日は休館)

場所/鎌ケ谷市郷土資料館

住所/千葉県鎌ケ谷市中央1-8-31

■ギャラリートーク

開催日/9月8日(金)、14日(木)、24日(日)午後1時半~午後2時半

各回定員/5人(定員になり次第締切)

問い合わせ

電話番号/047-445-1030

鎌ケ谷市郷土資料館