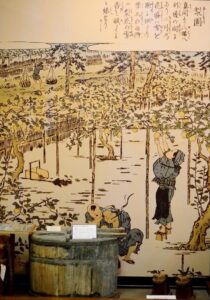

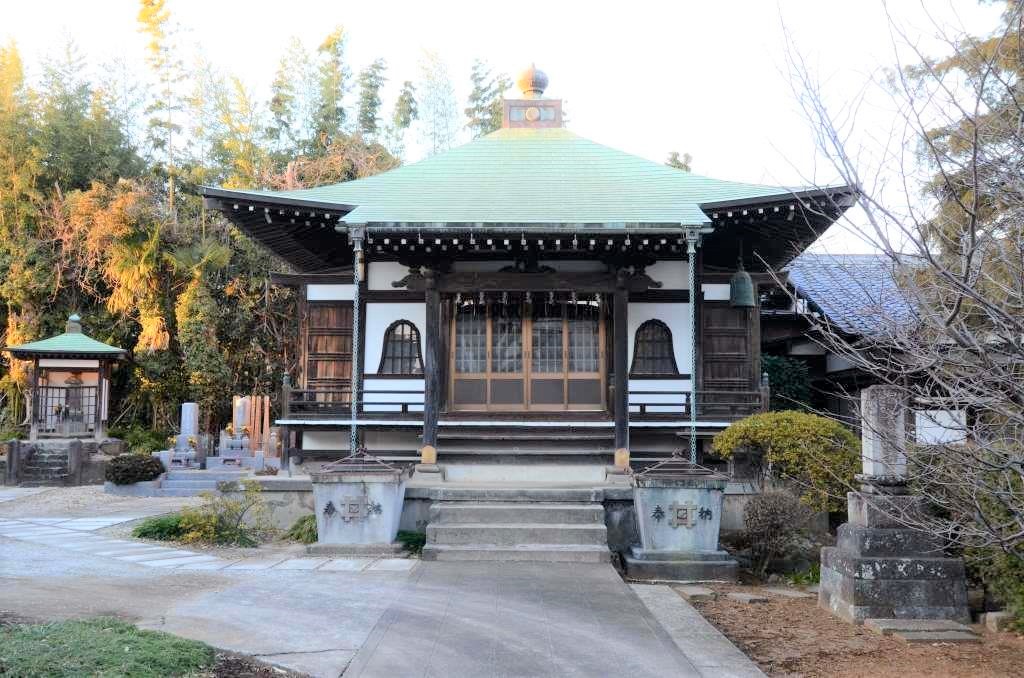

毎年9月に葛飾八幡宮(千葉県市川市八幡4-2-1)で開催される農具市。

大正から昭和にかけて13年間市川に住んでいた民俗学者によって、昭和5年当時の詳細な様子が残されています。

公開 2023/09/11(最終更新 2023/09/08)

ショー

市川・船橋担当。主に市内の歴史、民話、建造物、イベント等の情報発信。個人的には1980年代より、東京・昭和初期の面影を撮影中。1989年銀座ニコンサロンで個展「都市観察―木造3階建てのまわりでは」、2010年オリンパスギャラリーで「トーキョー・人模様」

記事一覧へ江戸時代から始まる八幡の「市」の変遷

9月15日から20日まで開催の農具市は、詳細は不明ですが1749(寛延2)年ごろの始まり。

1810(文化7)年の『葛飾誌略』によると、葛飾八幡宮の8月の祭礼に際し古着や小道具、小間物が販売され、多くの参詣者でにぎわっていたそうです。

大正時代に「大農具市」となり、270年後の現在に至ります。

昭和5年の農具市を研究した本山桂川

日本各地で調査・研究を行った民俗学者・本山桂川(もとやまけいせん)は1924(大正13)年、市川町に転居。

出版活動を続けながら日本民俗研究会を組織し、28(昭和3)年に機関誌『民俗研究』を謄写版で発行します。

30年、本山は一人で農具市の調査を開始。

その結果を「下総・八幡市」(『民俗研究 第22輯(しゅう)』日本民俗学会、昭和5年)にまとめ、11月に刊行しました。

これは本山の研究の中でも屈指の労作といえるでしょう。

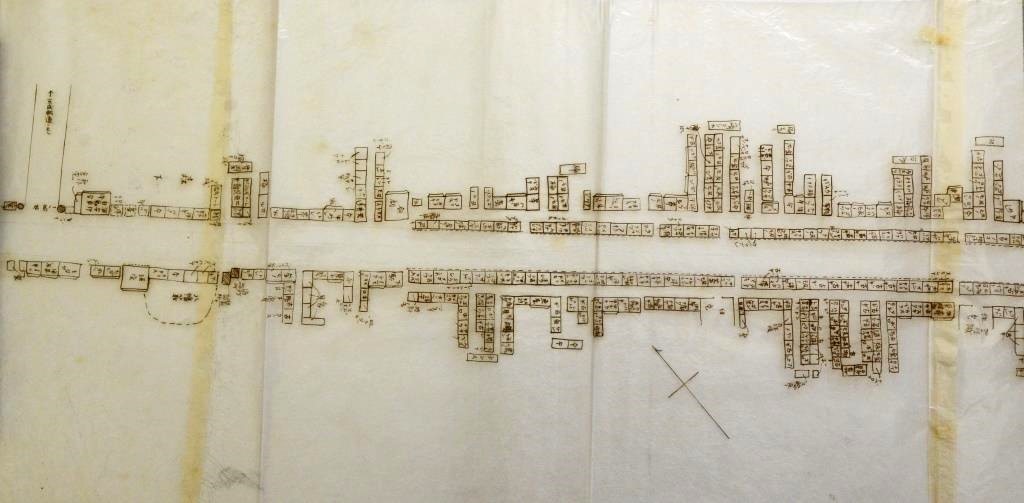

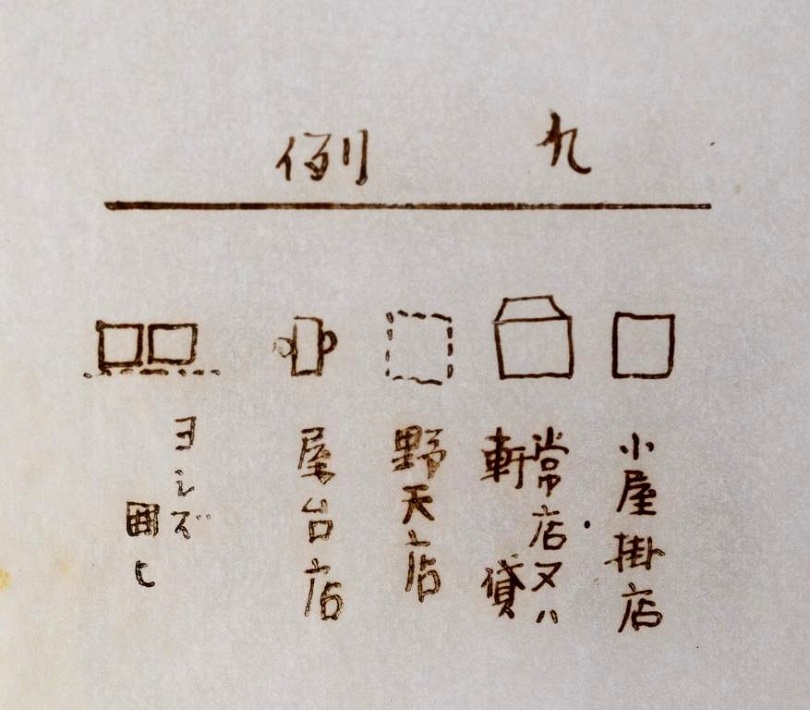

32ページからなるこの謄写版冊子を読むと、農村の人々が年に1度、一年中の生活必需品や農機具などを購入する農具市の、正確で具体的な内容をつかみたいという民俗学者の強い意志を感じます。

本山は全ての露店を個別に調べて見取り図に集約、店舗の種類、商品内容を分類し、来場者の様子も観察しました。

臼など大きな買い物を馬車に積んで運ぶ人もいたようです。

葛飾八幡宮社殿前から二の鳥居までが縁日の露店で全269店。

うち飲食露店が半分を占めます。

踏切から一の鳥居を経由、真間川までの国道両側には654店あり、うち衣類が249店、生活用品が223店。

本山の詳細な調査で農具市の全容が明らかにされています。

※今年の農具市は9月15日(金)から20日(水)まで開催されます。

取材協力/葛飾八幡宮、市川市、市立市川歴史博物館

参考・引用資料/本山桂川「下総・八幡市」(『民俗研究第22輯』日本民俗学会、昭和5年11月刊行)、『市川市史民俗編―台地・町・海辺の暮らしと伝承―(通巻5)』(市川市史民俗編編集委員会編集・市川市発行、令和2年6月30日)、『市立市川歴史博物館年報第15号』(市立市川歴史博物館編集・発行、平成10年3月20日)、『平成29年度市立市川歴史博物館館報』(市立市川歴史博物館編集・発行、平成31年3月31日)