人生100年時代といわれる超高齢社会。

老後の不安に対しては、いざという時の相談先や対処法を知っておくと安心です。

※この記事は千葉市生涯学習センター主催「100年人生を知的に生きる終活講座」の内容を基に編集・作成しました。

協力/千葉終活支援ネット

公開 2023/09/15(最終更新 2023/09/12)

編集部 R

「ちいき新聞」編集部所属の編集。人生の大部分は千葉県在住(時々関西)。おとなしく穏やかに見られがちだが、プロ野球シーズンは黄色、Bリーグ開催中は赤に身を包み、一年中何かしらと戦い続けている。

記事一覧へ「生活支援コーディネーター」とは

厚生労働省によれば、2025年には日本の全人口の約3分の1が65歳の高齢者となる試算。

多くの人が老後の孤立や孤独死への不安を抱えています。

それらを防ぐには、日頃からさりげなく自分の生存をアピールすることが有効。

そのためには緩く細くでも複数の接点を持つことがお勧めです。

接点には友人や近所付き合い、サークルやボランティア活動、健康教室や通院先などさまざまなものが考えられます。

高齢者が参加できるサークル活動や健康教室などの情報は、各地域に配置されている生活支援コーディネーターが把握しています。

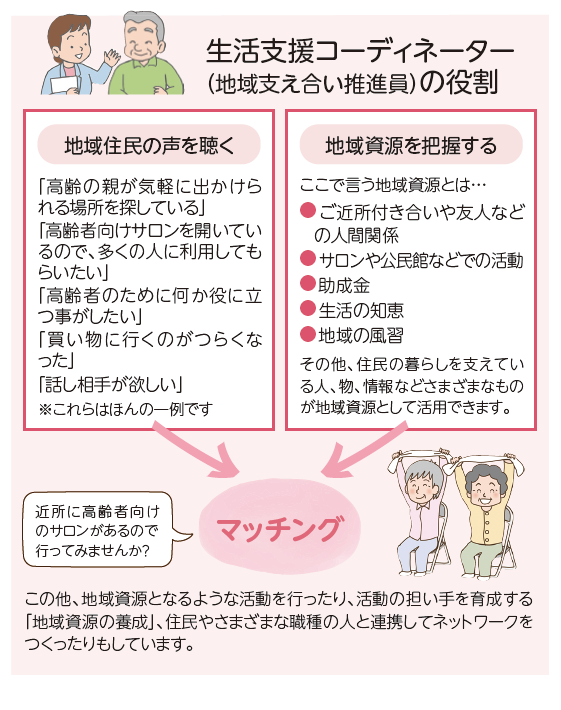

その役割は、

1.地域資源の把握

2.地域住民の声を聞いて必要とされているものを知る

3.地域資源と住民のマッチング

…の3つ。

地域資源とは先述の接点の他、生活支援・介護支援などのサービス、助成金など「住民の暮らしを支えている人・物・情報など」のことです。

相談は無料なので、地域で生き生きと安心して暮らすためにサークルや通いの場などの情報を知りたいという人は、お住まいの地域の生活支援コーディネーターに問い合わせしてみてはいかがでしょうか。

認知症になっても地域で暮らす手引き

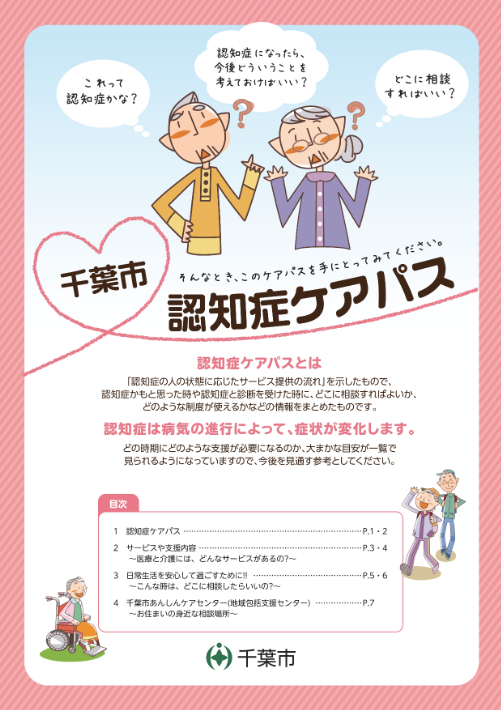

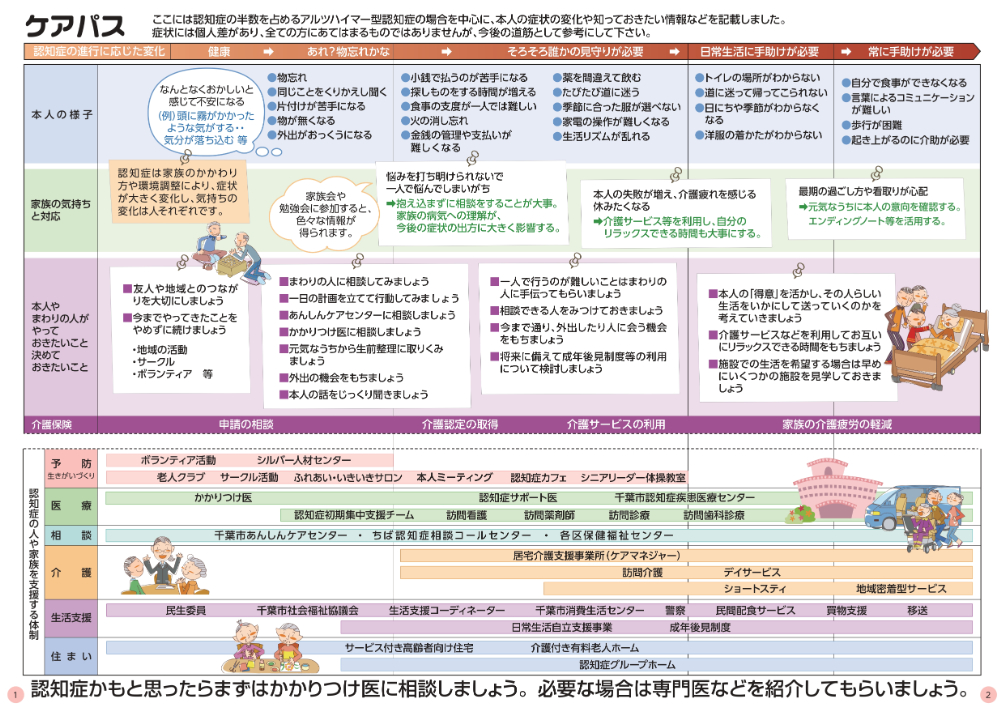

認知症への不安を解消するには、元気な時から認知症になった時に活用できる情報を把握しておくとよいでしょう。

多くの自治体では「認知症ケアパス」を作成しています。

これは、認知症の状態に応じていつ・どこで・どんなサービスを受けられるのかの流れをまとめたものです。

適切にサービスを利用すれば、認知症であっても住み慣れた地域で安心して暮らすことができます。

自宅以外で暮らしたい場合は、年齢や介護・医療の必要性を踏まえて「どのように暮らしたいか」を明確にし、施設選びを考えておきましょう。

元気なうちに施設を見学して情報を集めておくこともお勧めです。

地域で緩やかなつながりをつくり、いざという時の相談先を確保しておくことが安心して暮らし続ける秘訣(ひけつ)です。