製塩と水運で栄えた神輿の町・行徳は、代々祭り好きな町。江戸時代からの神事が守られている祭礼、神明社の五ヶ町例大祭が10月14日(土)・15日(日)に開催されます。

公開 2023/10/02(最終更新 2023/10/03)

ショー

市川・船橋担当。主に市内の歴史、民話、建造物、イベント等の情報発信。個人的には1980年代より、東京・昭和初期の面影を撮影中。1989年銀座ニコンサロンで個展「都市観察―木造3階建てのまわりでは」、2010年オリンパスギャラリーで「トーキョー・人模様」

記事一覧へ神輿を担ぎ神様への感謝を表す行徳もみ

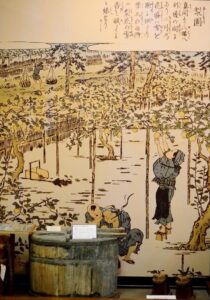

行徳の大祭は、天候に恵まれ塩がよく採れた年に行われたという説があります。

明治初期頃までは製塩業の旦那衆がまとめていましたが、明治中頃には一般の人々の祭りとなり、「五穀豊穣(ほうじょう)」「家内安全」を願うようになりました。

行徳の神輿渡御の「行徳もみ」(もみ=担ぎ方)は独特。

「さし」は天の神様に、「地すり」は地の神様への感謝を表し、「放り受け」は神様を喜ばせるためとの説があります。

※行徳もみの写真は全て岡野博保氏提供による

「神事に始まり神事に終わる」といわれる大祭は、五ヶ町(行徳1~4丁目と本塩の5町)に御霊を渡御する祭事なのです。

神明社から豊受神社へ…各行程での神事

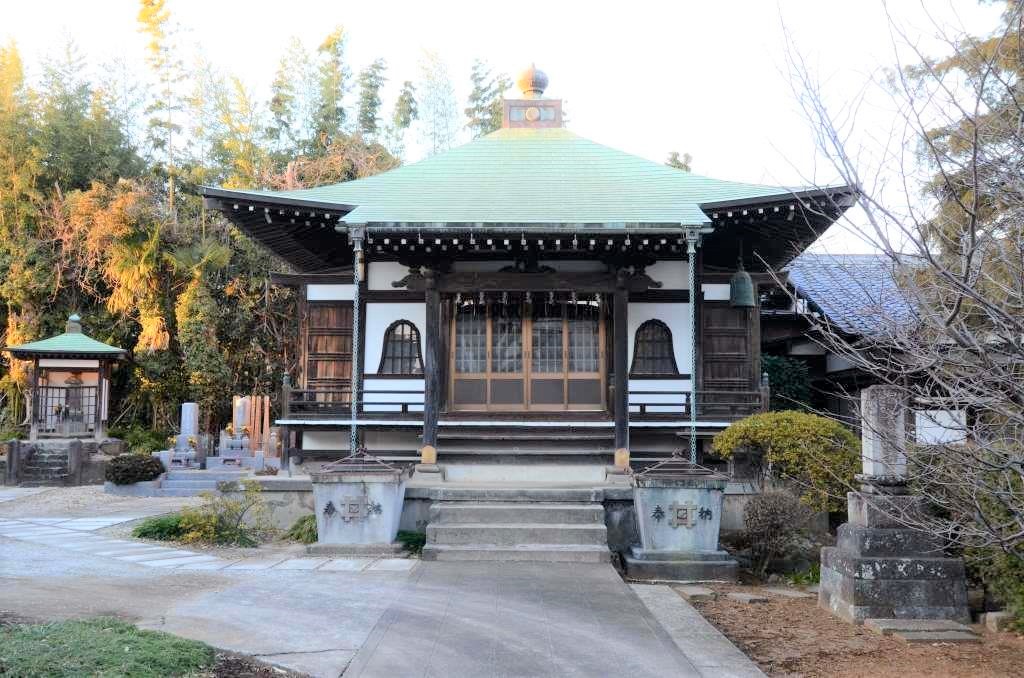

大祭当日、本行徳1丁目神明社の社殿前で宮司による「御霊遷式」が、続いて「出御の儀」が執り行われます。

その後、白丁(下の写真参照)による早朝渡御が隣町の下新宿稲荷神社に向かい、そこであいさつをしてから再び神明社へ。

午前6時、24人のもみ手による神輿が神明社から五ヶ町への渡御へと出発します。

1丁目から順に4丁目へと渡御され、4丁目から本塩へは「神輿道」と呼ばれる道を、白丁の長い行列で渡御されます。

本塩の豊受神社の鳥居を神輿の鳳凰がくぐり抜けると渡御の終了を意味しますが、くぐることを促す役員と、まだまだもみ続けたいもみ手とのせめぎ合いが祭りのクライマックスです。

鳥居をくぐった神輿は境内に置かれ、到着を意味する「着輿の儀」を行います。

儀式の後、神輿は再び1丁目の神明社へ。

戻ってきた神輿を拝殿前に安置し、「御霊還しの儀」ならびに「還御の儀」を行えば、これにて大祭の神事は終了します。

「行徳五ヶ町例大祭」についてもっと詳しく知りたい人は…

行徳まちづくり協議会が編集した『行徳の歴史と神輿と祭り』は丁寧な解説書です。

新たに発見されたガラス乾板写真を基に編集した『後藤神輿とその時代』と共に、市川市行徳ふれあい伝承館お休み処並びに神輿ミュージアムで閲覧、購入が可能です。

取材協力/市川市行徳ふれあい伝承館、行徳神輿ミュージアム、行徳まちづくり協議会

参考・引用資料/『行徳の歴史と神輿と祭り』(行徳まちづくり協議会制作・令和4年発行)、新井新悟著『行徳五ヶ町秋の大祭』(平成13年3月発行)、市川市行徳ふれあい伝承館広報資料