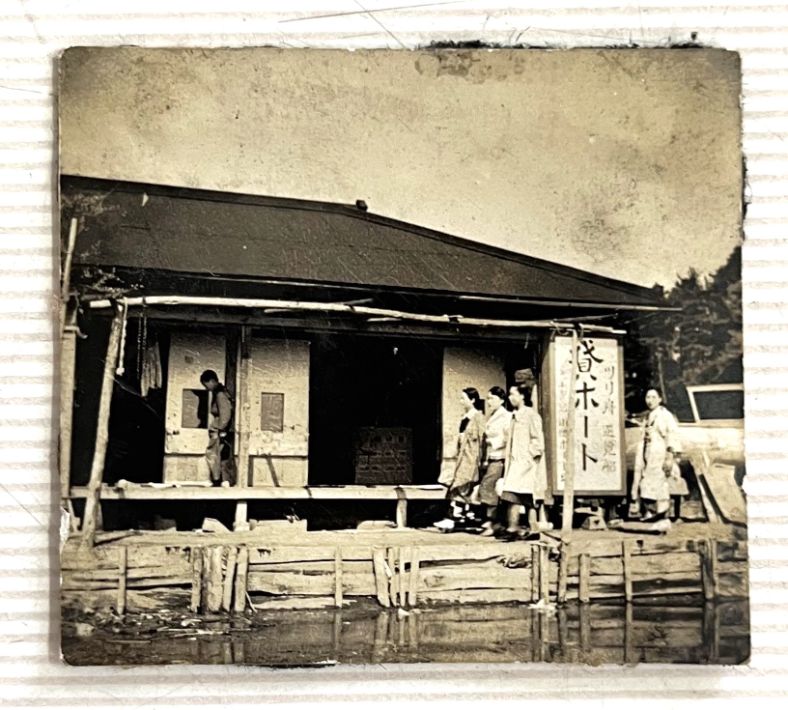

千葉県我孫子市のシンボルである手賀沼は、昭和30年〜40年代には「日本一汚い沼」と言われていました。しかし「汚い」「臭い」と疎まれていた一方で、釣りには最高の環境。都内から有名人も含む大勢の人が訪れる人気のスポットでした。およそ50年間にわたりボート屋「手賀沼の小池」の主人として働く小池勇さんに、当時から現在までの思い出やエピソードを伺いました。

公開 2023/10/20(最終更新 2023/12/26)

野中真規子

人・土地・物語をつなぐ 文化プロデューサー/編集者 イベントやメディアなどのプロデュース、ディレクション、制作を行い、これまで1,500人以上の「豊かで楽しく生きる人」に取材。自己探究の過程で見えてきた、暮らしや意識が変わる瞬間について発信中。https://www.instagram.com/teganumakki/

記事一覧へ目次

汚くて臭かった沼が、ヘラブナ釣りには絶好のスポットだった

かつて手賀沼は清らかな水をたたえ、豊富な種類の魚類やエビ類、水生植物が生き、農業用水や漁業の場として活用されていました。大正時代には多くの文人が別荘を構えたり訪れたりし、手賀沼をテーマとした数多くの作品も残されています。ライターは昭和20年代に小学生だった人から「夏は学校から帰ると、毎日手賀沼に泳ぎに行くのが楽しみだった」という思い出話を聞いたことがあります。

しかし昭和30年代後半からの急速な都市化に伴い、生活排水の流入によって手賀沼では急激に水質汚濁が進行。浄化対策は行われたものの効果が出ず、昭和49(1974)年からおよそ27年にわたって「日本一汚い沼」というレッテルが貼られてしまいました。

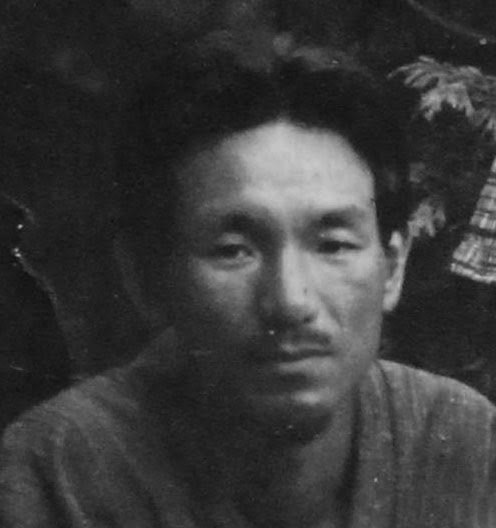

小池さんは、まさにその1974年からボート屋「手賀沼の小池」の二代目主人となりました。もともとは大学卒業後、ビール会社、広告会社でデザイナーとして働いたのち、木更津で看板屋を営んでいましたが、その後現在の奥さまと知り合い、彼女の実家であるボート屋をたびたび手伝うように。やがて結婚して我孫子に引っ越してきてからは、ボート屋の敷地内にあるプレハブ小屋で看板屋を開くのですが、のちに先代が亡くなり、ボート屋を引き継ぐことになったのです。

「当時の手賀沼は確かに汚かったですが、魚の餌となるプランクトンやアオコが豊富で釣りには都合が良かったんです。特に昭和50(1975)年代にはヘラブナ釣りが盛んになりました」

ヘラブナは引きの強さと、魚に針をくわえさせる「合わせ」のタイミングが繊細なため、なかなか釣れないところが醍醐味。餌を口に運んで吐き出す間は千分の1秒と言われ、巨大な魚ほどそのスピードが速く、釣るのは名人技ですが、たまにビギナーズラックもあるのだそうです。

数ある魚類の中でも、手賀沼にヘラブナが急増したのは偶然のこと。佐原あたりを流れる横利根川で大量に放流されたヘラブナが、近くまで流れて来ていた手賀沼のプランクトンをつたって登ってきたのです。放流時には20センチ程度だったヘラブナが、沼の豊富な餌を食べることで、大きいものでは40センチほどまで巨大化し、手賀沼は大きなヘラブナが釣れる沼として注目されるようになりました。

有名人にもヘラブナ釣り愛好家は多く、昭和40年代には「蟹工船」などを手がけた映画監督で俳優の山村聰さんや動物声帯模写物真似師の江戸家猫八さんも手賀沼での釣りを楽しんでいたとのことです。

「柏で釣具店を営んでいた知り合いは、ヘラブナ釣り竿の普及活動の一つとして、昭和41年から50年代にかけて1,000万円以上の予算をかけ『へら鮒のすべて』という記録映画を作り、全国300カ所以上で上映し、大好評を得ました。この映画の影響もあって、昭和50年代には各地に『ヘラブナ釣り研究会』と称する愛好会もたくさんでき、ヘラブナ釣りがブームとなったんです」

ちなみにこの頃、手賀沼周辺ではおとりを使ったカモ猟も行われており、俳優の三橋達也さんや作家の石原慎太郎さんもお忍びで猟に訪れていたそうです。

全盛期の釣り客は長蛇の列に。100隻以上のボートでも需要に追いつかず…

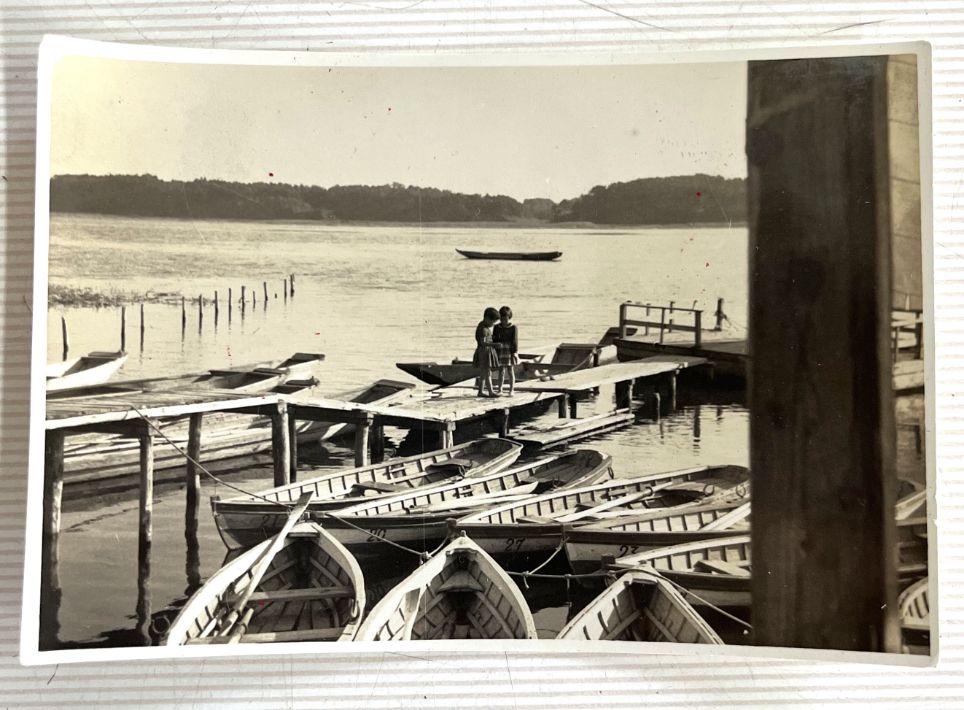

ヘラブナは沼の沖に設置された「オダ」と呼ばれる木の枝を束ねた魚礁周辺に潜んでいるため、釣り客はこぞってボートを求め、手賀沼の小池は大繁盛しました。

「昭和60(1985)年代から平成にかけての全盛期の土日には140隻あった船も足りなくなり、マイボートを求めたがる人も多くいました。釣り客が順番待ちのため、桟橋に自分のバッグを置いていくのですが、土日はいつも、80メートルほどのバッグの行列ができて道路まではみ出していましたね。当時はラーメンなどの軽食を出していたので、店内もたくさんの釣り客でにぎわっていました。伸縮式の竿を引っ込めるために、みんな竿先を床にトントンたたきつけるため丸い跡がついて、それが今でも残っています」

「ボート屋は商売になる」ということで、手賀沼の小池を手伝っていた人が独立して新たに貸船組合を立ち上げたり、隣近所で新たにボート屋を開業したりする人もいたそうです。

10万円の賞金が出た巨大ヘラブナ釣り大会、芸能人の来訪も

昭和60年代にはスポーツ新聞や釣り雑誌の協賛で「大型ヘラブナ釣り大会」も手賀沼で開かれていました。

「ヘラブナの背びれに金銀銅のタグをつけて、金を釣った人には10万円の賞金が出ることになっていました。でも誰も釣り上げることができず、後で漁師の網に引っかかっていたことがありましたね(笑)」

のちの平成12(2000)年には、新聞社の協賛が得られなくなったことや参加者の減少などの理由で、大会はなくなりました。

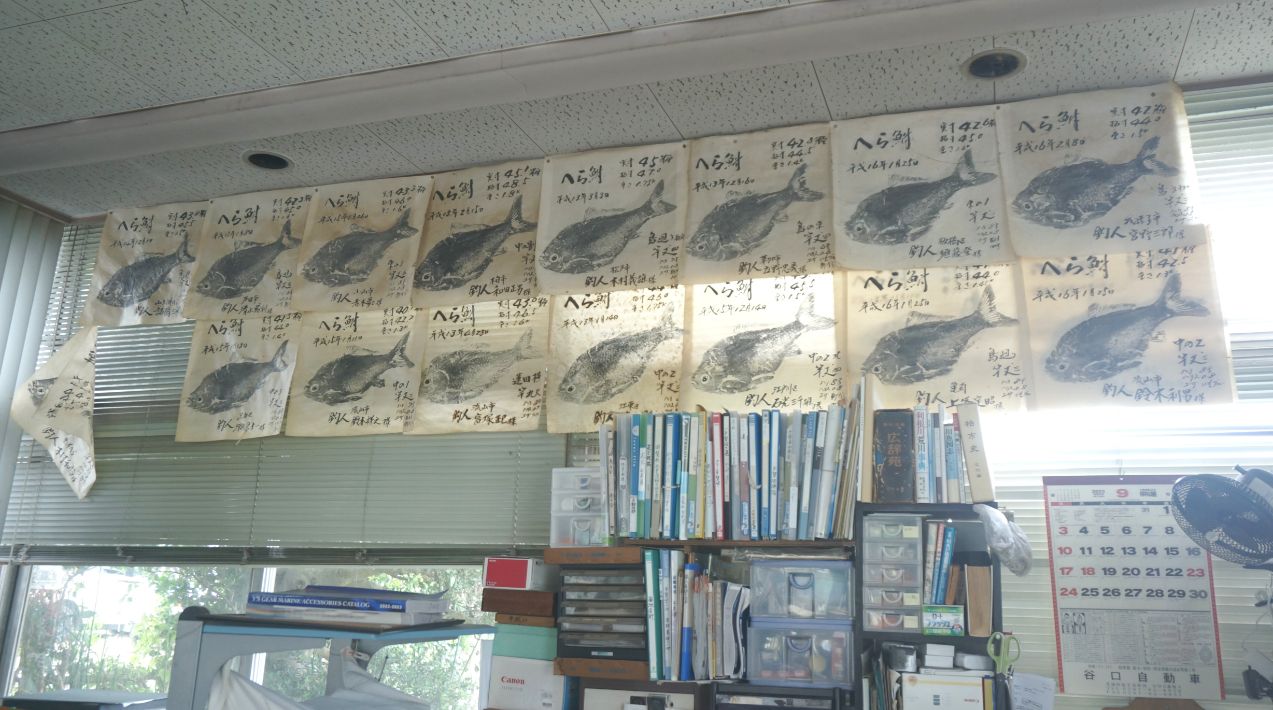

「皆さん大きなヘラブナを釣ると、記念に魚拓を取ってほしいと言います。魚拓は生きたままの魚で取るので経験が大事。魚が跳ねてしまわないようずいぶんと試行錯誤しました。おけの水につけた魚を水から出して、少し箱に静かに寝かせておく。もしくは墨を塗る前の魚に手のひらのぬくもりを押し付けて、指三本でトントンと合図を送ってから取るとうまくいきました」

遊覧船や蓮見船、水上バスツアーなども人気に

手賀沼の小池では、沼の各所を案内して回る遊覧船も運行し、人気を博していました。

「小学生の船上学習や、親水広場での親子船上ウォッチング、各地の自治会や老人クラブ、障害者施設の人たちなどを案内しました。平成11(1999)年に作った『向陽丸』という船はずいぶんと活躍しましたね。長さが15メートルあるので、通常は補助の人がいないと、運転から船着まで扱うことは難しい。そこをなんとか自分1人でできるよう、船を誘導するためのくいを打つなどいろいろと工夫したことを覚えています。案内に使うマイクを、操船しながらでも口元にキープできるよう、秋葉原まで部品を買いに行って組み合わせたりもしました」

平成17(2005)年からは7月に行われていた蓮まつりの開催に合わせて蓮見船も運行しました。

「蓮見船の水路となる場所には、ヨシやガマなどの植物の間に布団やタンスなどがたくさん捨てられていたので、取り除くのが大変。植物も刈って水路を広げました。蓮見船も繁盛しましたよ。毎回運行開始の朝6時には、すでに乗船客が並んで待っていました。2隻の船を出し、30分コースで盛りだくさんの説明をしながら、午後2時半まで休みなく案内しました。2020年に蓮が咲かなくなって、蓮見船は休止になりました」

他にも手賀沼の小池では、道の駅から水の館の前の桟橋を片道運行する水上バスや、テント船で道の駅を中心に手賀沼を周遊する「手賀沼ぐるぐるツアー」にも船を出していました。「手賀沼ぐるぐるツアー」は平成29(2017)年まで運行していました。

よき時代の手賀沼を楽しみ働き、81歳の今も現役船頭として

「ボート屋の仕事は、傍目には面白そうに見えるかもしれませんが、大変なこともたくさんありましたよ」と小池さん。手賀沼の小池を引き継いだ当時は、船に関しては何の知識もなかった中で、操船やエンジンの修理など、独学しながら仕事をしてきました。先代からのお客さんがアドバイスしてくれることもあったそうです。

毎年台風の時期は心配がたえず、今年6月には大雨で遊覧船や免許の教習艇が沈没して使えなくなってしまったこともあり大きなショックを受けましたが、振り返ってみると、いい時代の手賀沼を楽しむことができた、とも言います。

「とくに釣船のお客さんと長い間、家族のような付き合いをさせていただいてきたことはいい思い出です。釣りが終わると店内で宴会したり、庭でバーベキューや鴨鍋をしたり、家族くるみで旅行に行ったりもしましたね」

現在は、釣船を出す数はだいぶ減ったものの、熱心なヘラブナ釣り愛好家が手賀沼の小池を訪れ、中には何十年も前から週4回ほど通い続ける常連さんもいるそうです。

その他の仕事としては、水上スキーを楽しむ大学生への桟橋の貸し出し、首都圏近郊のダムの水質検査のための船の貸し出し、東大の微生物研究や上智大の水草研究のための船の貸しや実験場所の提供も。また手賀沼花火大会の日には訪れる大勢の人のために桟敷席を鉄パイプと足場板で作り提供もしています。

現在81歳になる小池さんも、現役船頭として仕事を続けています。

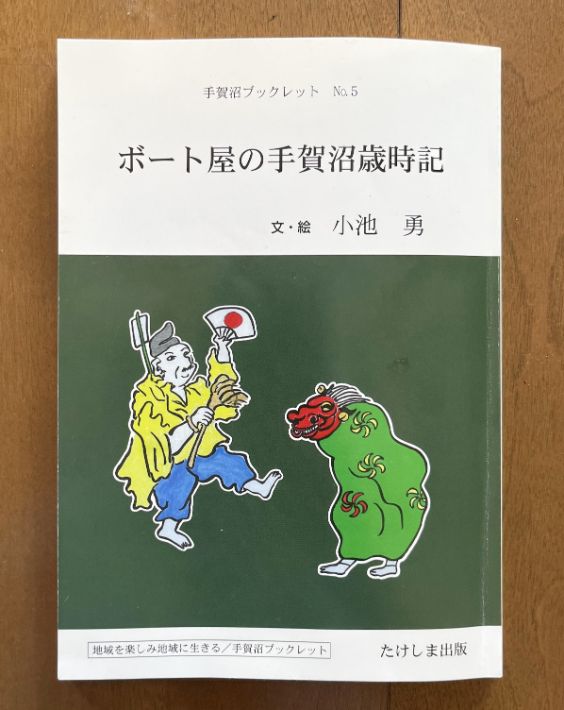

小池さんはボート屋としての一年間の出来事をまとめ、表紙絵・挿絵も手がけた「ボート屋の手賀沼歳時記」(たけしま出版)も出版しています。昭和から平成にかけての手賀沼の様子が楽しく描かれていますので、気になる方はぜひお手に取ってみては。

手賀沼の小池(入漁券取扱店舗)

住所/千葉県我孫子市我孫子新田22-7-21

営業時間/午前7時頃~午後4時頃 ※バス釣りなど早い時間の船は要予約

釣り船料金/1日2,500円(入漁料込み)

定休日/荒天時

駐車場/10台 無料

アクセス/車の場合:手賀沼ふれあい道路沿い 電車の場合:JR我孫子駅より徒歩15分

問い合わせ/04-7182-1015