船橋市無形民俗文化財に指定されている高根町神明社(船橋市高根町600)の神楽は、1873(明治6)年の初奉納から今年で150周年。

今年も10月15日夜に行われました。

公開 2023/11/21(最終更新 2023/11/17)

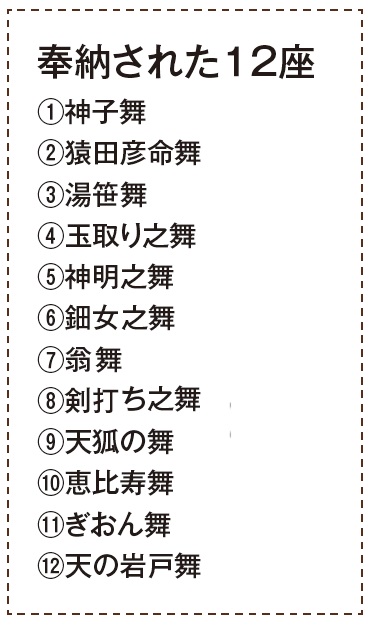

豊作を祈る神楽舞12座を奉納

「座」というのは神楽の曲数の数え方。

今回奉納されたのは以下の12座です。

まず、神を招くために神子(みこ)舞でけがれをはらい、四方を清めます。

続いて猿田彦命(さるたひこのみこと)舞で辻々を清めはらい、人々の安全を祈願。

猿田彦命は物事の最初に現れ、万事最も良い方へ導く神です。

中盤の神明之舞では穀物の神・保食の命(うけもちのみこと)が土地を耕し、神狐が種をまきます。

ここで1回目の餅まきが行われ、餅を拾おうとする子どもたちが大騒ぎに。

天狐(てんこ)の舞は12座中最もアップテンポな舞。

茶髪の天狐と黒髪の地狐(ちこ)、二柱の神狐が生命の強化を祈り飛び跳ね回ります。

恵比寿舞は、恵比寿様が釣りをして醜い岩長姫(いわながひめ)を釣ってしまうというコメディー。

早々に逃げ出す恵比寿様を尻目にやりたい放題の岩長姫、といったところでしょうか。

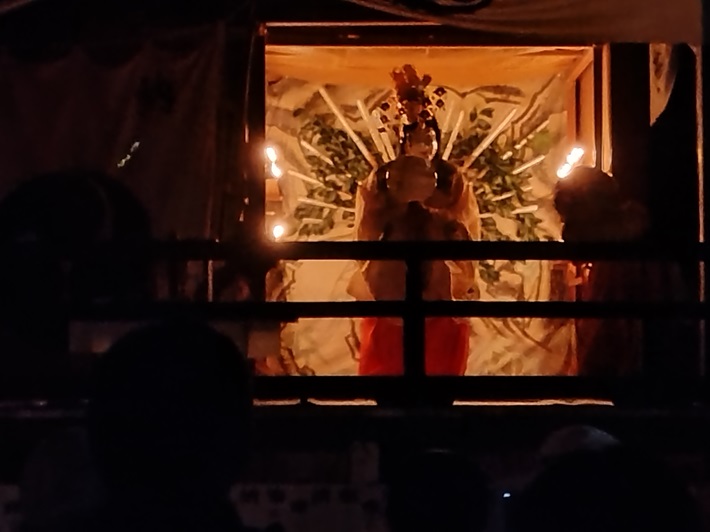

最後の天の岩戸舞は、天照大神が岩屋に隠れて世の中が暗くなったという天岩戸伝説を再現した物語風の舞です。

天照大神登場のシーンは神社の照明も落としての演出となり、厳かな雰囲気が漂っていました。

先祖からの伝統を受け継ぐ者たち

神楽保存会である高根町神明社神楽連の若手・持井(もちい)大輔さんは、神楽を始めて10年ほど。

「細身の人は女性役とか、俺のように小柄だと動きの多い役など、体格などによって受け持つ役が変わってくる」と教えてくれました。

神楽を始めた理由については、「家業を継ぐように、爺さん、父親、俺と順々に引き継ぐものだと自然に思っていたし、子どもにも引き継いでほしいと思っている。それに、大人になって拍手してもらえることなんてそんなにないでしょ」とすてきな笑顔を見せてくれました。

持井さんは12座の中の、ぎおん舞に出演。

ひょっとこのお面を着け、餅を盗んで叱られる役をコミカルに演じ、その後は盛大に餅をまいて場を沸かせていました。(取材・執筆/福)

参考文献『船橋市史 民俗・文化財編 船橋市史編纂委員会編集 2001年』