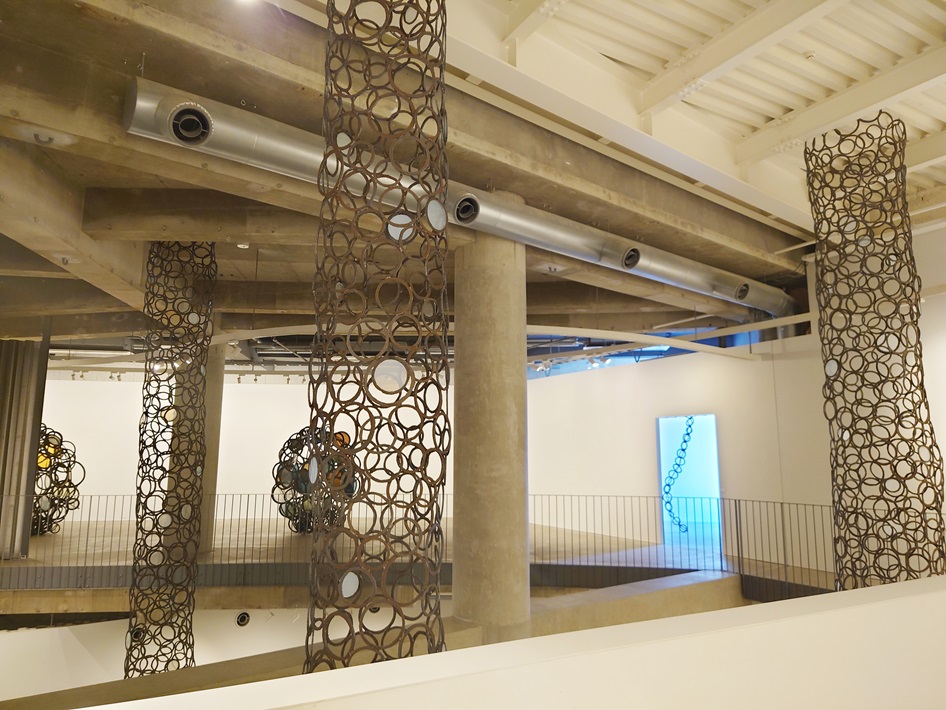

光の柱と名付けられた美術館の地下から伸びる3本の柱は、青木野枝さんが手がけた鉄の彫刻。

素材は鉄ですが、周りの空気をまとい、その重量感から解放されているような不思議な作品です。

公開 2023/12/12(最終更新 2023/12/12)

過酷な環境のアトリエでの溶断作業

10月13日に行われたオープニングセレモニーで、彫刻家の青木野枝さんは「この場には、地から昇っていくものをつくりたいと思った。上昇する水や闇や光、そしてにおいの粒子やケミカルな粒子たち。それはまた上方から降り注ぐものでもある。上昇と下降を繰り返す、動体の光の柱を作りたいと思った」とコメント。

当初イメージしていた作品は床に並べる立体的なものでした。

しかし、何度か美術館を訪れるうちに、それではこの空間を生かすことができないと判断し、高さ9mの吹き抜け天井まで届く作品となりました。

作品の概要が決まり喜んだのもつかの間、この作品に必要な鉄のリングが2000個を超えること、1日100個を溶断する必要があることをスタッフに告げられたそうです。

リングを溶断するアトリエは元養鶏場。

空調設備もなく、長袖、長ズボン、分厚い手袋に身を包み、夏の猛暑との闘いの中で作品制作が行われました。

光の柱は美術館の空間のための作品

今回この個展のために用意されたのは過去の作品が2点と新作が3点です。

第1展示室に展示されているのは昨年開催の「六本木クロッシング2022展:往来オーライ!」に出品された《core‐1》《core‐3》。

これらの作品には、色付きのガラスが数枚はめられています。

一方で新作の《光の柱Ⅰ》《光の柱Ⅱ》には透明なガラスや白いガラスを使用。

当初は以前の作品同様に色付きのガラスを使用する予定でしたが、なぜこうなったのかの問いに「分からないのよねぇ」と青木さんは自分でも不思議そうです。

《光の柱Ⅰ》と《光の柱Ⅲ》は、青木さんがコメントしたように「上昇と下降を繰り返す、動体の光の柱」。

《光の柱Ⅱ》は、美術館の四角い白い部屋に見合う作品を考え制作されたものが展示されています。

建築自体がユニークな市原湖畔美術館で展開する青木野枝さんの鉄の世界。

現地に足を運び、その世界観に没入しては。(取材・執筆/案山子)

\ 展覧会の様子は動画でも/

会期/~2024年1月14日(日)

時間/(平日)午前10時~午後5時

(土・祝前日)午前9時半~午後7時

(日曜・祝日)午前9時半~午後6時

(最終入館は閉館30分前)

休館日/月曜(祝日の場合は翌平日)

場所/市原湖畔美術館

住所/千葉県市原市不入75-1

料金/一般1,000円、大高生・65歳以上800円、中学生以下・障害者手帳保持者および介添者無料

問い合わせ

電話番号/0436-98-1525 市原湖畔美術館

市原湖畔美術館ホームページ/https://lsm-ichihara.jp