物のない時代、大地の恵みと人々の豊かな知恵から生まれた、八千代に伝わる郷土の味。

郷土料理『八千代のなつかしい味』より次世代へ伝えていきたい味をお届けします。

教えてくれたのは…

郷土料理研究家 小野沢旬子(じゅんこ)さん

公開 2024/02/02(最終更新 2024/03/25)

目次

具がかくれんぼ!? 勝田のお平

必要な食材 ※1人分(1椀)

・ごぼう・・・・・2切れ

・人参・・・・・・・2切れ

・里芋・・・・・・・小2個

・切り昆布・・・・少々

・油あげ・・・・・・半分

・しょうゆ

・塩

・だし

作り方

1.切り昆布は水に漬け、食べやすい長さに切っておく

2.ごぼうと人参は、厚さ5mm に斜め切り、里芋は皮をむいてころころに、油揚げは半分に切る

3.すべての材料を水(だし汁)で煮て、柔らかくなったらしょうゆと塩で味付け

4.盛り付けが大事! 野菜は2つずつ並べ昆布はわきに、お椀の中身を隠すように油あげをのせる

勝田のお平(ひら)と村上のお平の違いって?

本に掲載しているのは「村上のお平」。こちらは、豚肉が入り、見た目は豚汁に似たもの。ちなみにお平とは、平椀(※)に盛ることから名付けられたとされています。

※底が浅く平たい椀のこと

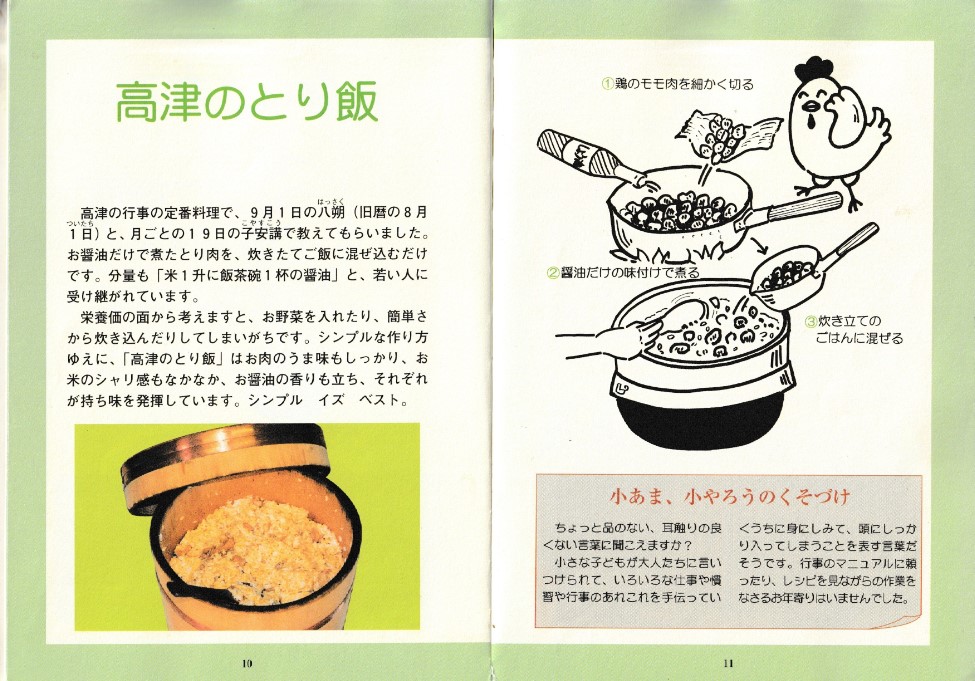

シンプルなのに絶品!高津のとり飯

※1 農家のお嫁さんが月に1度集まったお楽しみ会

※2 八月朔日(はちがつさくじつ)の略で、旧暦8月1日ごろお礼に伺う風習があったとか

作りやすい分量

・お米・・・・・・・・・2合

・鶏もも肉・・・120g

・しょうゆ・・・・40cc

作り方

1.お米は普通に炊いておく

2.鶏肉はできるだけ小さく、小指の先ほどに切る

※鶏肉は冷凍して半解凍にしてから切ると切りやすい◎

3.鍋に鶏肉としょうゆを入れ、混ぜながらほぼ汁がなくなるまで煮る

※煮始めたら火から離れない。煮詰めるとギリギリのところで焦げやすい×

4.煮た鶏肉と少し残ったタレを炊きあがったご飯と混ぜる

なぜ鶏肉は小さく切るの?

鶏肉が貴重だった頃、みんなに平等に肉がいきわたるよう小さく切られたという説や、卵を産まなくなった鶏の肉は硬いことから、小さく切ったなど諸説あるそうです。

たっぷりの干葉をのせるのがミソ!八千代のお雑煮(干葉入り雑煮)

材料

・小松菜

・醤油

・四角のお餅

・塩

・干葉

・だし汁

(・鰹節)

干葉(ヒバ)作り

1.大根の葉を陰干しにする

※日が当たると、葉が黄色くなり、味が落ちることも。天候にもよりますが、20日ほどかかる

2.からからになったら、火であぶり、手でもんで、細かくする

※青のりのような粉状になるように

3.お雑煮の椀と別に器に入れ、家庭によっては、おかかを混ぜてお雑煮に添える

お雑煮作り

1.小松菜は茹でて水にさらして水気を切り、食べやすく切っておく

2.醤油と塩で、つゆを作る

※だしの素をいれると美味しい

3.お椀に焼いたお餅と小松菜をいれて2を入れる

4.食べるときに干葉をたっぷりとかけていただく

干葉ってなに?

干葉とは大根の葉を干したもので、11月下旬から12月に作り始めます。今でも干葉を好む人が案外多く、年の暮れになると、軒先に大根の葉を吊るしているお家を見かけしますよ。

子どもも大人も大好き!ばらっぱまんじゅう

作りやすい分量(約6個分)

・薄力粉・・・・・・・150g

・砂糖・・・・・・・・・25g

・重曹・・・・・・小さじ1

・粒あん・・・・・・180g

・ばらっぱ ・・・・・6枚 ※みょうがの葉やしその葉でもok

作り方

1.粒あんは6つに分けておく

2.皮作り:重曹をあらかじめ水で良くといておく。粉類(薄力粉・砂糖)を混ぜた中に重曹水を入れ、よく混ぜる

※力をいれすぎると固くなるので注意!

3.2を丸め、30~40分寝かす

※ぬれた布巾をかけておく

4.寝かしておいたものを6つに分け、丸く広げて1のあんを包む。下にばらっぱをひく

5.湯気の立つ蒸し器に入れて12分程強めの中火で蒸す

ばらっぱってなに?

ばらっぱとは、山帰来(さんきらい)やサルトリイバラと呼ばれる葉っぱのことです。つやつやとしていて、腐敗を防ぐ効果があるとされています。山にこの葉を採りに行くのは、子どもたちの役目だったそうですよ。

『八千代のなつかしい味』は、市内の八千代台図書館と勝田台図書館に置いてあります。

関心のある人はぜひご覧ください。(取材・執筆/しゃん)