いたたたた…おなかに激痛!と思ったら石ができていた!それが胆石症のイメージではないでしょうか。石ができるのはなぜ?胆石症のことを知り、予防に努めましょう。

※この記事は船橋市立医療センター・船橋市西図書館共催による医療講座「胆石症のはなし」(講師/同センター消化器内科 石井清文氏)を参考に作成しました。

◆クイズ

日本人の約何人に1人が胆石症でしょうか?

(1)10人 (2)20人 (3)50人

答えは記事下で公開!

公開 2024/07/22(最終更新 2024/12/19)

編集部 R

「ちいき新聞」編集部所属の編集。人生の大部分は千葉県在住(時々関西)。おとなしく穏やかに見られがちだが、プロ野球シーズンは黄色、Bリーグ開催中は赤に身を包み、一年中何かしらと戦い続けている。

記事一覧へ胆汁が結晶化して石になる胆石症

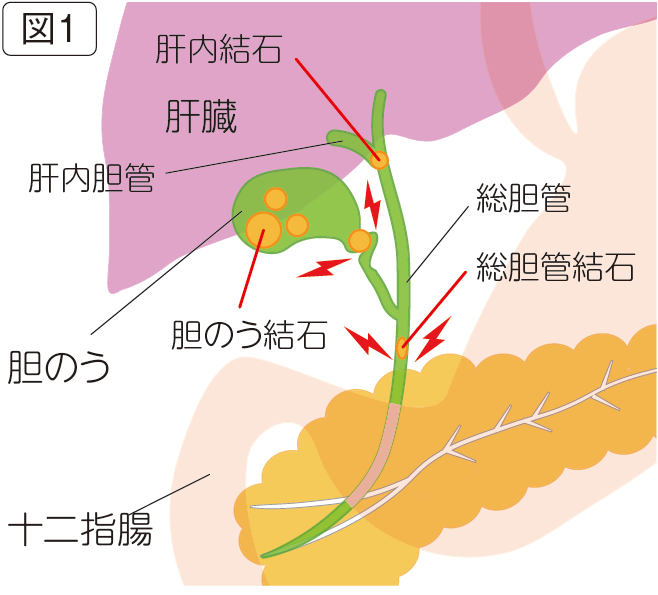

胆汁は、脂肪の消化吸収を助ける黄褐色の消化液。1日約700ccが肝臓で作られ、胆のうにためられた後で胆管を通って十二指腸に排出、胃で消化された食物と混ぜられ、腸へと送られます。コレステロール、ビリルビンなどから成り、胆石はこれらが凝縮されて固まったもの。

図1のような場所にできます。

胆石にはいくつかの種類がありますが、日本の胆石症患者の約8割が持つのは、胆汁のコレステロール濃度が高い時にできるコレステロール系の胆石です。

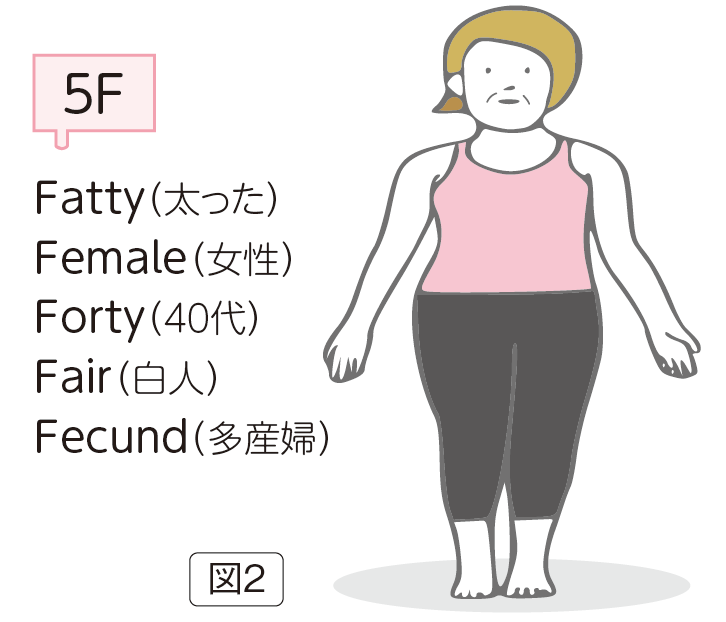

胆石ができやすい人の特徴は「5F」で表されます(図2)。

食生活の欧米化で日本人の胆石保有率は年々増加。高カロリーの食事を取る人、糖尿病患者、血中コレステロールが高い人も注意が必要です。

血縁者に胆石症患者がいる、極端な体重減少があった、経口避妊薬を長期間使用している、胃や腸の切除等がある場合などもリスクが高いといわれています。

胆石があっても痛みが出ないことがある

胆石症による痛みが出やすいのは食後。救急車を呼ぶような激しい痛みや、黄疸が出ることも。適切な治療が行われないと、細菌感染による高熱や敗血症が引き起こされる危険もあります。

もっとも、胆のう結石の8割、総胆管結石の2、3割には痛みなどの症状が出ません。無症状の胆のう結石は経過観察で大丈夫ですが、痛みがあれば再発防止のために胆のう摘出手術をお勧めします。

一方、総胆管結石の場合は、石が胆管の出口に詰まって胆管炎や膵炎につながる恐れがあるため、無症状でも手術が必要です。

痛みのない場合、健康診断や人間ドックで胆石症に気づく人が多いですが、「便が白っぽくなった」「尿が黒っぽくなった」などの症状から受診して発覚することもあります。

胆石症の検査

診断は画像によって行います。

1.腹部超音波検査

最初に行う検査で、身体的な負担が少ない。体格などによっては腹部全体を見られないことも

2.超音波内視鏡検査

腹部に入れた内視鏡の先端から超音波を出して検査する。身体的な負担は大きいが、微細な石まで見つけられる

3.MRIやCT

きれいな画像が撮れる。個人の状況(体内の金属の埋め込みや造影剤アレルギーの有無など)によって使い分ける

生活習慣病予防が胆石症予防にもなる

女性は40歳代になると女性ホルモンが減少し、コレステロールの代謝が悪化。

それに伴って肥満傾向になり、胆石ができやすくなります。

日本では男性の胆石症患者も増加しています。

規則正しい食生活習慣と適度な運動によって肥満や生活習慣病を防ぐことが、胆石症の予防につながるといえるでしょう。

●コレステロールや脂肪の多い食物を控える

●カロリーの取り過ぎに注意

●積極的に取りたいものは、高たんぱく食品、ビタミンC(果物・野菜から)、食物繊維、水分(便秘を防ぐ)

※適度のアルコールやコーヒーは胆石形成を抑制するとの研究報告もある

〈クイズの答え〉

①の10人に1人

24895527-1.jpg)