近年増加している自然災害。各家庭だけではなく、町内会や自治体単位での地域防災の備えが注目されています。地域防災をサポートしているホームセンター ユニディ菅野店の及川店長にお話を聞きました。

お話をきいたのは…

公開 2024/08/29(最終更新 2024/08/29)

編集部 石田祐葵子(いしだゆきこ)

編集/ライター/漫画家/イラストレーター 埼玉県出身、東京都江東区在住です。以前は漫画業界にいました。漫画の師匠は安野モヨコ先生です。『江ノ島高校ワンダーフォーゲル部』で検索!今は「ちいき新聞」編集者。千葉県いいところですね!★Twitter★@LoveMtmoutain

記事一覧へ目次

東日本大震災から取り組みが本格化

ユニディでは、災害時に各自治体と迅速な連携を取れるように防災協定を締結しています。

千葉県内では、市川市・浦安市・松戸市と各店舗が防災協定を締結。

地域防災が注目されるようになったのは東日本大震災から。

他県にまたがる広範囲での大震災に、個人だけではなく、地域全体で防災への意識が高まりました。

地域での災害対策は3ステップ

まずは、居住エリアの災害特性を知り、それに合わせて防災用品を準備します。

国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」をPCや携帯などで見たり、各市町村役場が提供している「ハザードマップ」を確認して、どんな災害が起こりやすいのかを把握しましょう。

次に、地域住民が3日間避難生活できる物資を用意します。

カテゴリーは4つあり、水、食料、衛生用品、熱源です。

水は、大人1人当たり1日3Lが目安です。

5年・7年といった長期保存が可能な保存水もあります。

食料は最低3日分、長期保存できるおかゆなどがよく求められます。

東日本大震災から非常食もバリエーションが増え、おいしく食べられるパンやパスタ、アレルギーやそしゃく機能に配慮した長期保存食も販売されるようになりました。

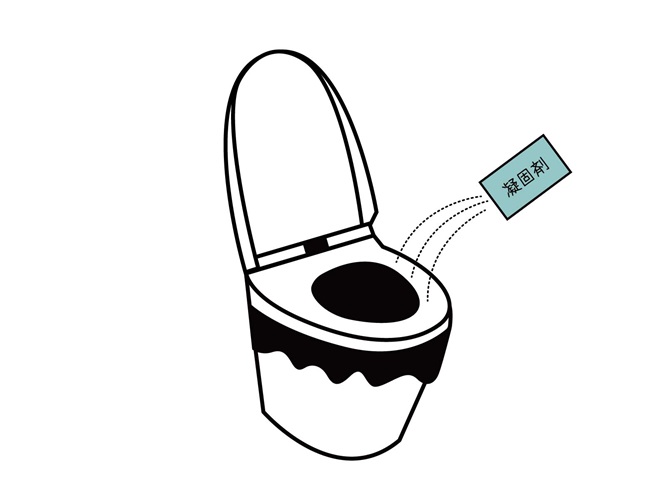

衛生用品のメインは、簡易トイレです。

発災後6時間以内に約7割の人がトイレに行きたくなるといわれています。

トイレ処理用凝固剤は、5回セットから100回セットまであるのですが、地域全体となると、100回セットを何個も用意しないといけません。

熱源は、自治体規模となると、発電機を備える所が多いです。

最近は、ポータブル電源が注目されています。

ソーラーパネルで充電して、夜間使えるため、人気があります。

エンジンオイルやガソリンなどが不要で、メンテナンスしやすいのも人気の一因です。

最後が、避難所運営の準備です。

テントや拡声器、上記の備蓄品だけでなく、避難所運営に必要な物資を備え、炊き出しなどの運用を確認することが大切です。

市町村の補助を活用 地域全体で防災へ

大規模な震災は個人の備えでは限界があり、交通網の寸断、通信手段の混乱、同時多発火災などで、すぐには消防や警察などの救援が得られない可能性があります。

そんなときに頼りになるのは、自治体やマンション単位で自発的につくる「自主防災組織」で、地域で防災意識を高めることが大切だと思います。

市町村などからの補助もあるので、そういった公的な補助も活用していただければと思います。

台風・大雨におすすめの防災用品

※価格はユニディでの販売価格です

1.水を含むと膨らむ!緊急簡易土のう

2.汚水排水に手軽に使える!水中ポンプ ポンスター