茨城県・河内町にある産業観光交流拠点施設「かわち夢楽」にて、地域の親子を招待し「みんなのキャンバス〜笑顔がつながる未来のまち~」というテーマで、大きな木製パネルに子どもたちが好きな生き物の絵を自由に描く、アートイベントが開催されました。

プロのアーティストと一緒に絵を描き、自分たちの作品が街や店舗のシンボルとなる様子に子どもたちは大満足。親子の笑顔で溢れた大盛況のイベントの様子をお届けします。

公開 2024/09/27(最終更新 2024/10/01)

目次

絵を描く前に…まずはモンスターに変身!?

余った古新聞を使って親子でモンスターのかぶりものを作成。今まで見たことのない子どもの姿、見たことのないお母さんお父さんの姿に夢中になっていました。

私達にとってはただの読み終えた新聞紙ですが、子どもからすれば魅力満載の変身アイテム。被り物をしてモンスターになりきっている姿から推察するに、彼らにとってはただの古新聞も、ハリウッドさながらの特殊メイクも、そこに大きな差はないのでしょう。

好きな色がある部分を大切に切ったり、作りたい形にするためにテープで補強したり、イメージを実現するためにそこに迷いはありません。日々、環境を理由にいろいろなことを断念してしまう私達大人が見習うべき姿勢です。

好きな生き物を好きな色で表現!悩みながら描く姿はすでに一流アーティスト

会場に用意されたたくさんのアクリル絵の具を選んで、大きな木製パネルに向かって自分の好きな生き物を描いていきます。

実在する動物や、アニメのキャラクター、架空の生き物などその種類は千差万別。「この生き物はこの色をしている」という既成概念にとらわれず、自身の想像力をはたらかせ、迷いながら色を選んでいる姿は本物のアーティストさながら。

普段絵を描かない大人からすれば、「プロのアーティスト」と聞くだけで少し遠い存在に感じてしまいますが、子どもの頃は全員がその素質を持っていることを実感しました。

完成したアートは街や店舗のシンボルアートに!

大人の背丈ほどある大きなキャンパスに自由に絵を描くというめったにない体験を通して、参加した子どもたちは皆笑顔に。ただこのアートイベントはそれで終わりではありません。みんなが描いた絵の一つ一つが集合体となり1つの作品として、仕上げられた後に、ばんどう太郎グループの飲食店「WO-29 Butcheres(おにくブッチャーズ)」のシンボルとして飾られます。

近くで絵を書いているときは気付かなかった他の子が書いた生き物や、離れて全体を見ると別の生き物に見える発見を通して、子どもたちは「ただ好きな絵を描いて終わり」ではなく、アートとして作品が完成する喜びも実感できた様子。このイベントの中に、未来の一流アーティストがいるかもしれません。

テーマは鯉のぼりではなく『”鮭”のぼり』作品に込められた想いとは?

日本で子どもの成長を願った催し物といえばやはり鯉(こい)のぼりが思い浮かびますが、今回のテーマは鯉ではなく『鮭(さけ)のぼり』。実は実施場所の観光交流拠点施設『かわち夢楽』の近くに流れる利根川では毎年少数ながら鮭が登ってくるという。全国では年々減少傾向にある中、貴重な自然資源がまだ残る茨城県河内町を象徴するアートとしてピッタリの遊び心のあるテーマです。

アーティスト:朝倉弘平

1983年 9月10日 宮城県仙台市生まれ。A型、おとめ座。

緑豊かな場所で育ち、物心ついた頃から柿や栗やくるみを採って食べるなど、自然に親しんだ生活を送る。おんぼろの家の壁を剥がした隙間にヘビが縦にとぐろを巻いていたことがあったりと、驚きに満ちた自然に囲まれた幼少時代。

3歳の頃父が釣った大きなニジマスを描く。高校は県内唯一の美術科があり、自由な校風の宮城野高校で油絵やデッサンを学ぶ。その後上京し、文化服装学院でアパレルデザインを学ぶ。

2005年アパレルデザイン科メンズコース卒業。2007年より絵画制作活動を開始する。

個展などの作品展示をはじめ、アパレル、プロダクトデザイン、マガジンなど、多分野のアートワークを手がける。2013年一児の父となる。自然豊かな鳥取の大山町に制作の拠点を移し、生命と自然を見つめ、絵を描き続ける。

ASAKURA KOUHEI ART WORKS

https://www.asakurakouhei.com/

「地域の将来を担う子どもたちがハッピーに」主催者の願い

本イベントは関東を中心にファミリーレストランを展開するばんどう太郎グループと、アートの力で街を元気にする108 ART PROJECTによって企画されました。 「人口8,000人の茨城県河内町でそれぞれの地域の将来を担う子どもたちが交流、ハッピーな体験を共有することで地域活性化の一助にしたい」という願いから、このアートイベントが実現。

「親孝行、人間大好き」ばんどう太郎グループ

家族連れに大人気のレストランチェーン。和食を中心とした多彩なメニューが揃っており、子供から大人まで満足できる料理が楽しめる。特に、定食やうどん、寿司など、バラエティ豊かな和食メニューが豊富で、どれも新鮮な食材を使用しており、季節ごとの限定メニューや地元の特産品を取り入れた料理も魅力の一つ。店舗は広々としており、ゆったりとした席配置で家族での食事に最適です。温かみのあるサービスと居心地の良い雰囲気も魅力的で、何度でも訪れたくなる場所を提供している。

会社は地域に生かされている。だからこその恩返し。

イベント当日はばんどう太郎グループの代表取締役社長である青谷英将氏も率先して運営を行っており、来場した地域の親子ひとりひとりに感謝を伝え、イベントの案内をしていた様子が印象的でした。

株式会社 坂東太郎

代表取締役社長 青谷 英将

提供したいのは単なる外食ではなく、親子の絆

引き続きイベント実施の背景についても伺うべく、青谷社長に取材を試みた結果「あとはうちの社員が答えてくれるはず!」とイベント運営や参加者の対応に。グループ企業の代表らしからぬ、自ら率先して親孝行を実践する現場主義を感じつつ、交代した本当の理由も後に判明。

口には出していませんでしたが、イベント運営の指揮をとっていた同社の経営企画室室長である塙様を信頼してのことでしょう。急遽バトンタッチを受けて取材対応をしてくださった、塙様にアートイベント実施の背景をお伺いしました。

経営企画室室長 塙 啓貴

「まちにART(にぎわい)を、ひとにART(豊かさ)を」108 ART PROJECT

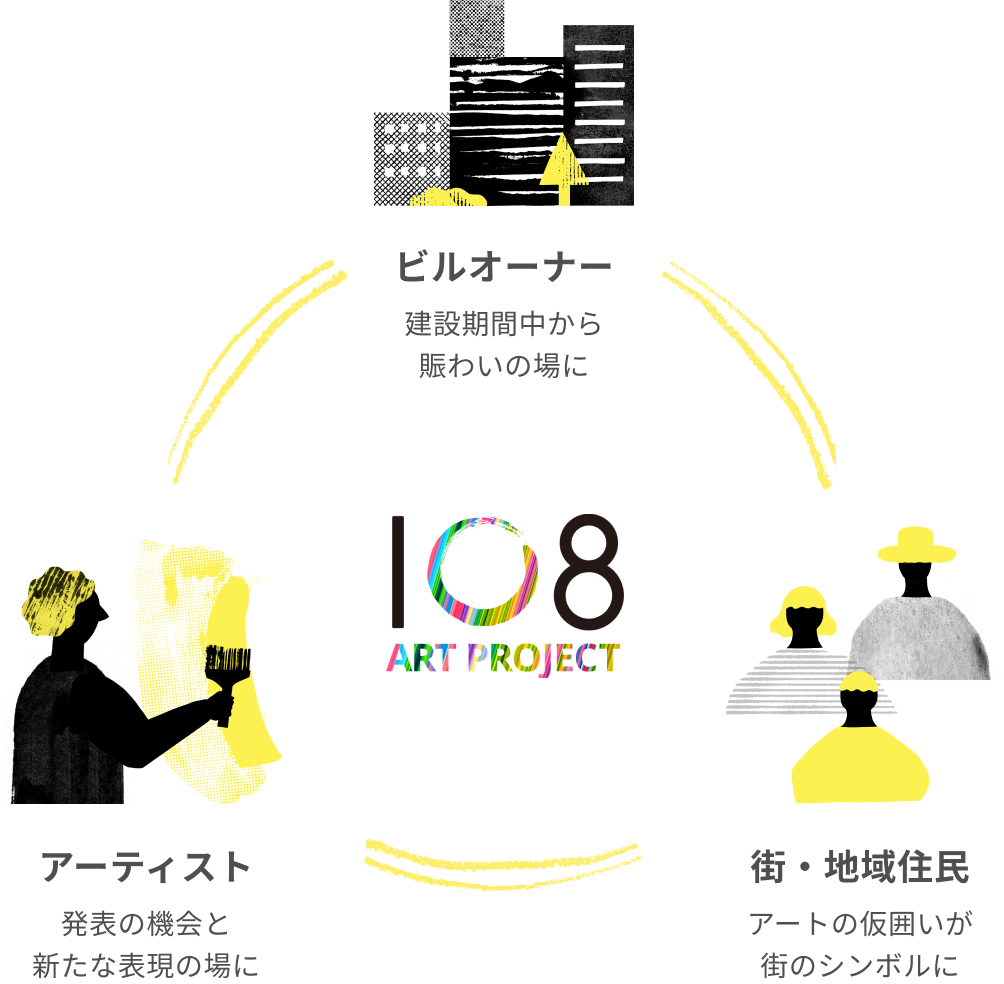

108 ART PROJECTとは?

「まちにART(にぎわい)を、ひとにART(豊かさ)を」をコンセプトに、「訪れたくなるまち、にぎわいのあるまちへの貢献」「アーティストの新たな活躍の場の提供と育成」「アートからビジネスに繋がる出会いとイノベーションの創出」の3つのミッションのもと、2021年に開始した、まちのソフトインフラとして、まちの景観に新たなデザインを吹き込むプロジェクト。

108 ART PROJECTのHPでは、描かれたアートの一部を再利用可能な素材で制作するといったSDG’sへの取り組みや、プロジェクトのプロセスやアーティストのインタビューなどを撮影したムービーや写真なども公開しています。

※108 ART PROJECTのウェブサイトでは、過去のプロジェクトについてアーティストのインタビューなどを含めたプロジェクトムービーがご覧になれます。

108 ART PROJECT

https://www.108art.ne.jp/

TOP PARTNER

SITE ASSOCIATES

ARTIST COORDINATION

伊藤悠/island JAPAN co.,Ltd

PR SUPPORT

市川靖子/株式会社いろいろ

自然豊かなイベント会場で絶品グルメも堪能

河内町産業観光交流拠点施設「かわち夢楽」

茨城県河内町にある「かわち夢楽」は、自然豊かな環境の中で、日常の喧騒を忘れてのんびりとリフレッシュできる魅力的なスポットです。

ここでは、地元の新鮮な農産物を使った料理が楽しめるカフェや、四季折々の風景を楽しめる散策コースもあります。また、地元の伝統文化や工芸品にも触れて、その地域ならではの魅力を堪能できます。

都会の忙しさから解放され、心身ともにリラックスできる「かわち夢楽」で、家族一緒に特別なひとときを過ごしてみませんか。

『河内町産業観光交流拠点施設 かわち夢楽』

https://www.kawachimura.net/

wo-29 Butchers (おにくブッチャーズ)河内店

WO-29 Butcheres(おにくブッチャーズ)は精肉店と焼肉店に分かれており、精肉店は肉だけでなく厳選した素材を使った惣菜や商品を販売しています。

新鮮なお肉を使用した多彩なメニューが魅力でボリューム満点の料理は家族みんなが大満足。特に肉の旨味を最大限に引き出した焼き肉は絶品。店内はカジュアルで居心地の良い雰囲気で、お子様と一緒に食事をするには最適な場所。

また、地元の食材にこだわった料理や、季節ごとの限定メニューも提供されており、何度訪れても新しい発見があります。

『wo-29 Butchers (おにくブッチャーズ)河内店』

https://shop.bandotaro.co.jp/detail/4396/

身近にある「つながり」を見つけてみませんか?

昨今、人と人や地域のつながりが希薄になりがちだといわれていますが、少なくともこの日、この場所においてはそれを感じることははなく、それどころか私が幼少期にみていた景色よりも「地域のつながり」を目にする瞬間が多々ありました。地域のつながりも、親子の絆も、希少な自然や生き物も、少し足を伸ばせばこんなにも溢れている場所があることに気付いていなかっただけなのかもしれません。

日常で情報に触れる場所はWebやSNS、AIなどが主流となることで、こうした機会から自然と目を背け、寂しい時代の変化として簡単に受け入れるのではなく、身近にある「つながり」を改めて意識することで気付けることがたくさんあることを実感しました。

そして、技術革新で人がつながることのハードルが下がり便利になる一方、つながったその先にある「深い絆」を絶やさないよう、努力をし続けている企業、団体、街があることを伝えたいと思います。