女性の9人に1人が乳がんになるといわれる時代。家族や同僚が罹患(りかん)した時、周りがしてあげられることについて考えてみましょう。

※この記事は2024年1月25日に開催された、船橋市立医療センター第50回公開医療講座(講師/同センター乳腺外科・南村真紀氏)を参考に作成しました。

こちらの記事もおすすめ

公開 2024/10/13(最終更新 2024/10/07)

編集部 R

「ちいき新聞」編集部所属の編集。人生の大部分は千葉県在住(時々関西)。おとなしく穏やかに見られがちだが、プロ野球シーズンは黄色、Bリーグ開催中は赤に身を包み、一年中何かしらと戦い続けている。

記事一覧へ心のケアに気を配り気遣いある声掛けを

30代から増え始める乳がん。発生5年後の生存率も9割を超え(※)、多くはがんと診断された後も、仕事や家事などの日常生活が続きます。

治療中の人が身近にいる場合、さまざまな配慮が必要です。がんの告知などでショックを受けると、不安や落ち込みから「眠れない・食べられない・何もしたくない」といった症状が現れます。

約2週間で日常生活が送れる程度に回復するのが一般的ですが、引き続き鬱(うつ)などの症状が見られるなら、専門家による心のケアが必要。本人が動けなければ周りの人が担当医や看護師、がん相談支援センターに相談しましょう。

※2019年国立がん研究センターがん情報サービスがん登録・統計より

患者にはどう接したらいいでしょう? 病人扱いし過ぎても、気を使わなさ過ぎても、傷つけてしまうことがあります。

正解はありませんが、体調がすぐれないように見えたなら、気遣いのある声掛けをしてみては。本人の気持ちが分からない場合は、直接尋ねてみてもいいでしょう。

「一番つらいのは患者本人だから」と家族が自分のつらさを我慢し過ぎるのも禁物。家族はいてくれるだけで心の支えです。自身の心や体もいたわりましょう。

必要な治療を適切に行うための情報収集

患者が手術や薬の説明を受ける時はなるべく同席を。病状や治療について知っておくと家族の不安も軽くなり、今後の見通しも立てやすくなります。

病気を理解するために情報収集は欠かせませんが、怪しい情報には注意。「100%治る」「絶対に効果が出る」などの宣伝文句は信ぴょう性に欠けます。

信頼できるのは「標準治療」という言葉が入っている情報。標準治療は「科学的根拠に基づく、現在利用できる最善の治療」です。情報を仕入れる際は、情報元の信頼性をチェックしましょう。

信頼できる情報源

・「国立がんセンター」「がん情報サービスganjoho.jp」「日本乳がん学会」のHP

・「厚生労働省」「県や各市町村」など公共機関のHP

・患者さんのための乳がん診療ガイドライン(日本乳がん学会が刊行)

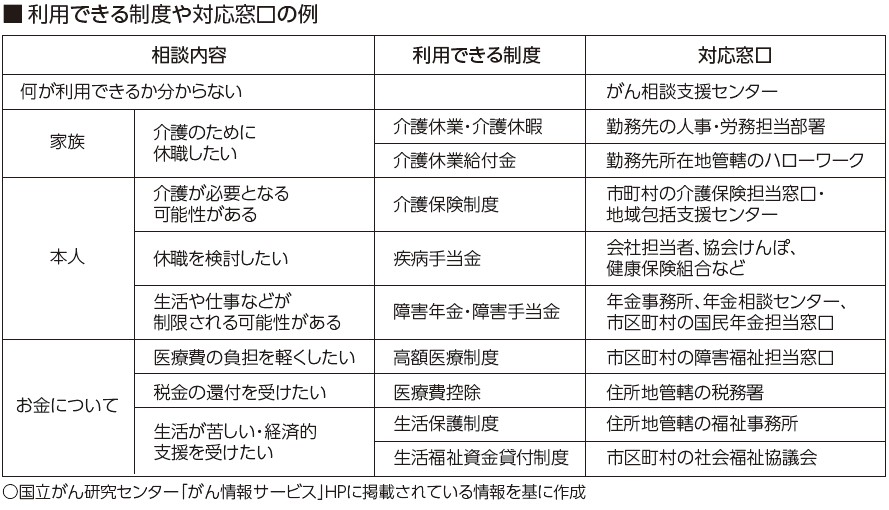

生活や経済的負担を減らすための情報収集も必須です。県や各市町村で患者向けに行っている支援事業を調べ、使えるものは使いましょう。

その他、活用できる制度や保険がないかも確認してみてください(図参照)。

家族など身近な人のがんに驚き、動揺するのは仕方のないこと。しかし、あなたにできることがあります。患者とコミュニケーションを取りながら、闘病に寄り添ってあげてください。

こちらの記事もおすすめ