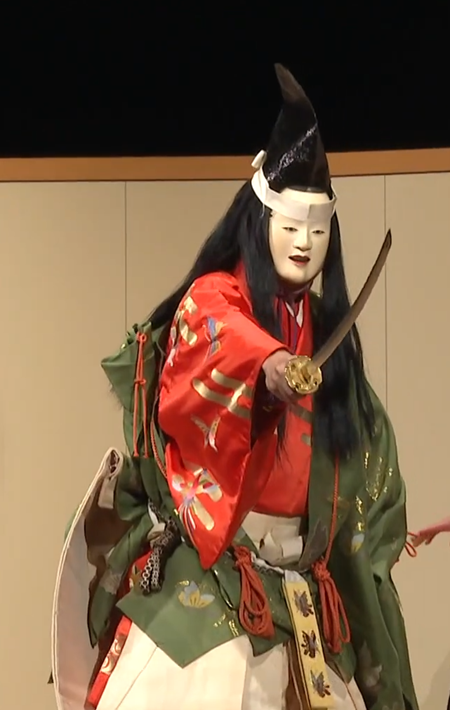

田中さんは国宝の掛け軸などを修復する人が使う「刷毛(はけ)」を作る職人。親子4代にわたって刷毛を作り続けています。

公開 2024/12/15(最終更新 2025/01/16)

掛け軸などは100年ごとに修復が必要

選定保存技術「表具用刷毛(ひょうぐようはけ)製作」保持者である田中重己(しげみ)さん。

人間国宝ではありませんが、掛け軸など表具用の刷毛製作の国認定は現在田中さん一人です。

掛け軸や巻物などは絵が絹や和紙に描かれ、さらに和紙で裏から補強(裏打ち)されています。

修復の際には古い裏打ちの和紙を湿らせながら少しずつゆっくり剥がし、絵を洗浄後、修復して新しい裏打ちの和紙を貼り直します。

刷毛は絹・和紙の整形や裏打ちの際の水や糊を塗布するために使われます。

田中さんの製作する刷毛は主に動物の毛を使用。

米・麦などを煮て作ったのりの濃さや、和紙の性質の違いに応じて水刷毛(みずばけ)や糊刷毛(のりばけ)など数種類を使い分けるそうです。

田中さん製作の刷毛世界中で活躍

日本の文化財は明治初期の混乱時に海外に流出。

そのため海外の博物館にある掛け軸などを修復する技術を教えるために、日本から行っているそう。

もし日本国内にあれば国宝級となるそれらの掛け軸ですが、修復する際には、田中さんが製作した刷毛が重宝されています。

また文化庁は毎年海外から3週間、10人の研修生を受け入れ、田中さんと息子の宏平さんが刷毛の製作の実演と講義を行っています。

今年の応募は50倍以上の高倍率。

和紙を裏打ちする修復方法は日本画だけでなく西洋画や書籍の修復にも応用され、そこでも田中さんの製作した刷毛が活躍しているとのこと。

田中さんの父親も刷毛を作る職人で、頑固に同じ事をやり続ける昔かたぎの職人だったそうです。

田中さんは「(父を)反面教師にしていろいろ新しい事をやってきた。それがうまくいって、親父に何言ってやがんだと思ったね。でも時代が変わって商売敵も皆振り落とされたし、柄の部分を作ってくれる業者もいなくなった」と寂しげな様子。

後を継いだ息子の宏平さんの話になると「あいつはお得意さんの受けがいい。俺は『対等だぞ』と思うからダメだ」と豪快に笑います。

これからもお元気で、伝統の技を伝えていってほしいものです。(取材・執筆/福)