糖尿病が引き起こす血管の異常は気づかぬうちに進行し、健康寿命を脅かします。その恐ろしさについて、内科と血管外科の医師に話を聞きました。

公開 2025/05/22(最終更新 2025/05/21)

編集部 R

「ちいき新聞」編集部所属の編集。人生の大部分は千葉県在住(時々関西)。おとなしく穏やかに見られがちだが、プロ野球シーズンは黄色、Bリーグ開催中は赤に身を包み、一年中何かしらと戦い続けている。

記事一覧へ目次

糖尿病の合併症は複数科の連携で重症化予防

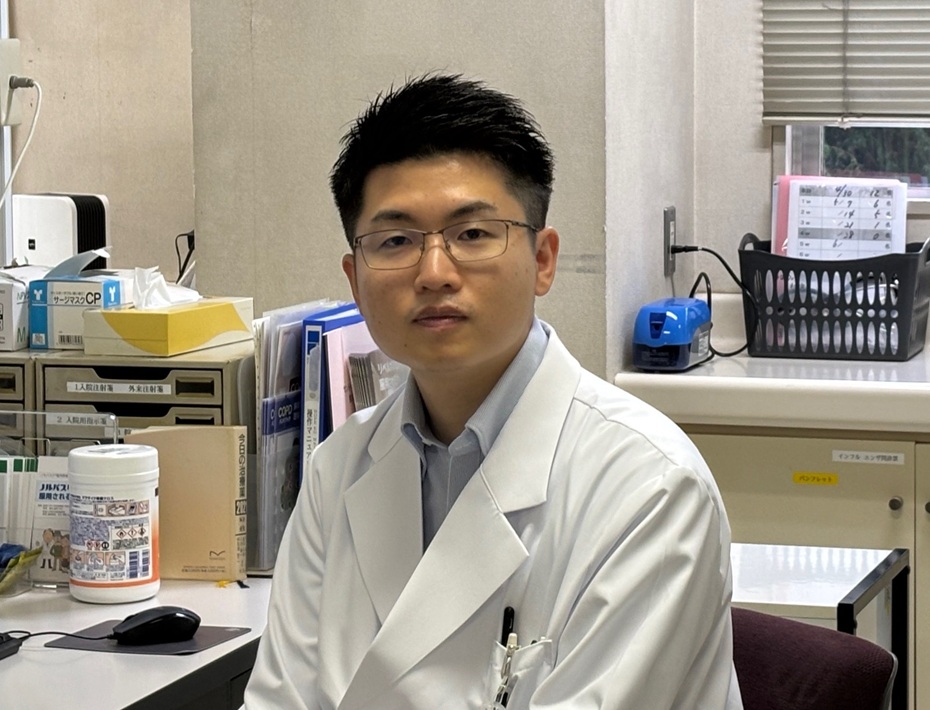

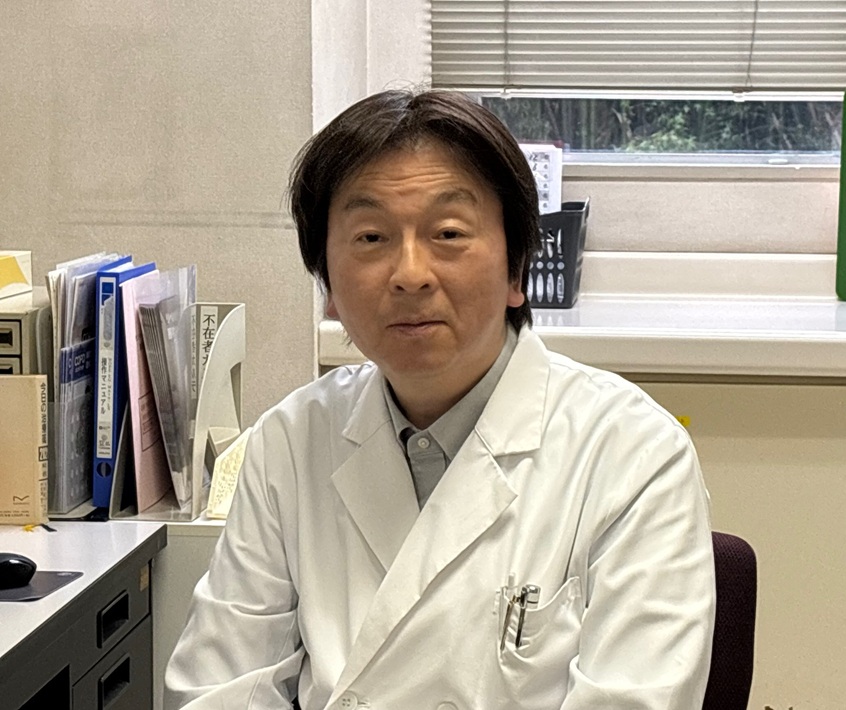

教えてくれたのは…

糖尿病とは

糖尿病と聞くと何をイメージしますか。

糖尿病が進行すると口渇、多飲、多尿などの症状が出現しますが、ほとんどの人は自覚症状がなく、健康診断の血液検査で見つかります。糖尿病とは、インスリンの作用不足により生じる慢性的な高血糖状態のことをいいます。

糖尿病に気がつかない怖さ

糖尿病に気がつかず放置すると、さまざまな合併症を引き起こします。

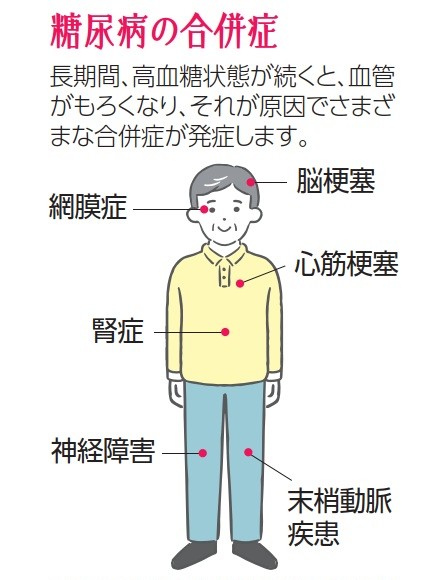

高血糖が血管内皮を傷付け、糖尿病自体が脂質異常症(コレステロールや中性脂肪の異常)を合併しやすいことで動脈硬化を引き起こします。脳梗塞、心筋梗塞以外にも足の動脈硬化が進行すると、しびれや冷感、足の痛みで歩けなくなることもあるため、血管外科による血管内治療が必要になることもあります(以下の「血流不足を招く「足の動脈硬化」とは?」の項目を参照)。

他にも細かい血管の動脈硬化により神経障害、網膜症(「目」の疾患)、腎症を引き起こします。これは頭文字をとって「しめじ」といわれます。アキレス腱反射や眼底検査、尿検査などによって早期に発見することで速やかに治療に移ることができます。

他科との連携の重要性

糖尿病の合併症は非常に多岐にわたり、循環器内科、血管外科、皮膚科や形成外科、リハビリ科のドクターや理学療法士に相談することもあります。合併症に関して速やかに他科に相談できる体制が整っている病院であれば連携がスムーズですので、病院選びの際に意識してみてはいかがでしょうか。

血流不足を招く「足の動脈硬化」とは?

教えてくれたのは…

下肢閉塞性動脈硬化症とは

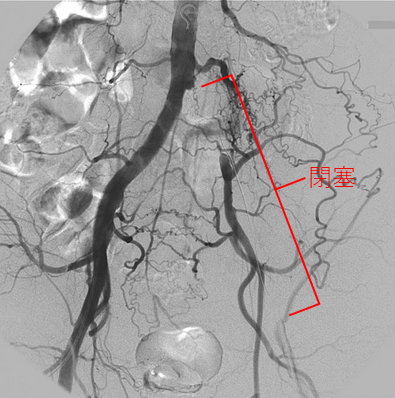

下肢閉塞性動脈硬化症は、動脈硬化が原因で下肢の動脈が細くなったり詰まったりする病気です。血流が不足して、足の冷感、歩行時の痛み、より重症化すると安静時の痛み、足の潰瘍・壊疽などの症状が現れます。

治療法としては、生活習慣の改善や薬物運動療法の他、血行再建術(血管内治療と外科手術)があります。血管内治療は外科手術よりも体に負担の少ない治療です。

下肢閉塞性動脈硬化症と全身の動脈硬化

下肢閉塞性動脈硬症が怖いのは、足の問題以外にも、命にかかわる心筋梗塞や脳卒中を併発することが多い点。無症状でも、足の血圧を測ることで心筋梗塞や脳卒中のリスクを知り、命を守る予防措置につなげられます。

また、足の症状があるせいで歩行を控えている人もいますが、歩けることは健康・命の礎。適切な治療で症状の軽快が得られれば楽に歩けるようになり、健康寿命を延ばすことにつながります。

動脈硬化のリスク因子には、糖尿病、脂質異常症、高血圧、慢性腎臓病、喫煙などが挙げられます。これらの診療実績が豊富な医師が在籍し、心臓や脳、下肢など、全身の動脈評価に欠かせない検査を実施している病院を選ぶことが、治療への第一歩。症状に心当たりのある人や不安のある人は、早期発見のために信頼できる病院に相談するとよいでしょう。

その他の血管内治療

糖尿病と直接的な関係はありませんが、血管の病気では、下肢静脈瘤の患者も増えています。脚の静脈が浮き出て、脚のだるさ、むくみ、湿疹やかゆみ、痛み、脚がつるなどの症状があれば受診を検討しましょう。