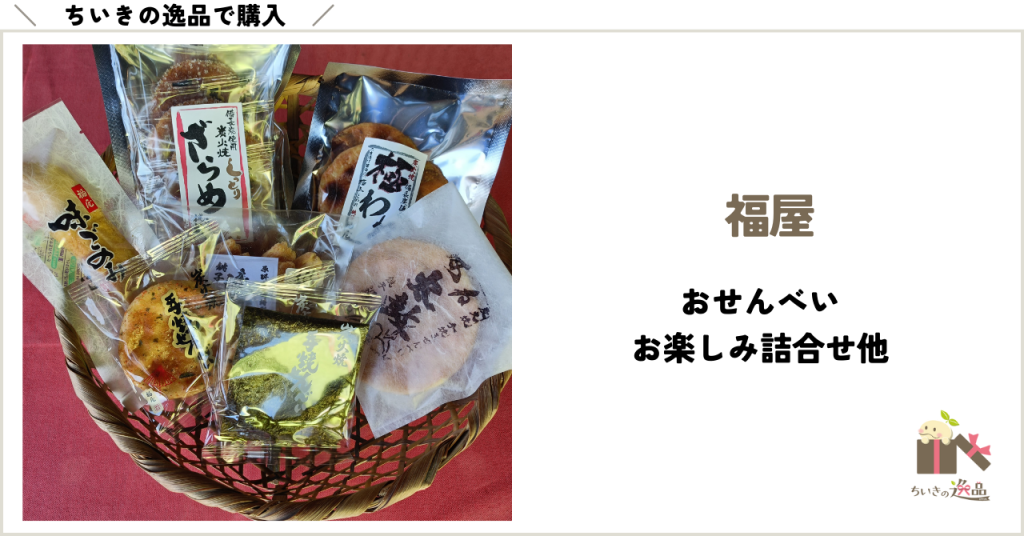

味、製法、炭にこだわり、一枚一枚ていねいに焼き上げたせんべいはまさに逸品。銚子市で営む「福屋」を取材しました。

公開 2025/05/26(最終更新 2025/05/22)

優

「ちいき新聞」で記事を書かせて頂ける幸運にとても感謝しています。取材で訪れた街でのカフェ巡りは私にとって楽しい至福の時間。プロフィールの写真は「南房総に咲く幸せを呼ぶ花」カレンデュラです。取材で一番好きな花に出会えたこと‥うれしいです。すべての記事に「ありがとう」の気持ちを込めて!

記事一覧へこだわりは、しょうゆと、米と、炭火の手焼き

しょうゆの町・銚子で創業して50年になる「手焼き あられ・せんべい処『福屋』」。

祖父から3代目に当たる石上純也さんが家業に就いたのは10年ほど前のことです。

今では妻の成菜(あきな)さんも一緒に、父の久嗣(ひさし)さんから伝統を学びつつ、せんべいの製造にいそしむ日々を送ります。

創業から店を支えてきた祖母のひとみさんは今も店を手伝い、「一生懸命やってきたから、こうしてつながっているのでしょうね。みんなが一つになってやってくれているから」と生き生きと働く家族や、職人の姿を温かく見守っています。

「福屋」のこだわりといえば、しょうゆは銚子の「超特選」をブレンド、米は千葉の「ふさこがね」。

加えて生地は炭火で、熟練の職人が焼き具合を確かめながら一枚一枚丁寧に焼き上げています。

炭火で使う混ぜ物のない備長炭は欠かせない「調味料」。

同じ生地でも熱源や焼き加減によって味が全く変わってしまうので、手間がかかっても、炭が高価でもここは譲れないところです。

その後は1週間ほど銚子の風でしっかり乾かし、秘伝の蜜とざらめ糖をまぶして出来上がり。こうして一枚のせんべいは何日もかけて完成となります。

外は軟らか、でもかじった中は香ばしい

「福屋」の70種類の米菓で、一番人気は「ざらめせんべい」です。

その誕生は30年前、甘党の久嗣さんが、砂糖がこぼれやすく、しょうゆと砂糖の味が強く感じられる当時の「ざらめせんべい」に「もっと素材の味を感じられるものを作りたい」と思ったのがきっかけでした。

5年間の試行錯誤の末、ざらめを柱に、お米の甘みやしょうゆのおいしさ、炭の香り、そんな全てがきちんと味わえる、理想とする味にたどり着いたのです。

特別なのはその食感。

「外はしっとり軟らかく、奥までかじるとちゃんと香ばしい」、誰にもまねのできない「ざらめせんべい」の傑作が出来上がりました。

店にはこれを目当てに来店する客も多く、9割がリピーター。

語り合わずにはいられないその味は、贈られた人もきっとファンになる、銚子で生まれた名品です。

いつも変わらぬ「福屋」の味。

それを実現し続けることは容易なことではありません。

味は、季節、湿度、気温、その時の米の状態、焼き上がり、その全ての影響を受けて決まります。

今後は気候変動にも対応しなければならないという課題もあります。

久嗣さんは変わる環境の中で「変わらない味」を作り続けるノウハウを数え切れないほど蓄えてきました。

それは長い時間をかけて体が覚えるもの。

それを純也さんは父から学び続けることに意欲を燃やしています。

日々、「こうじゃない」と取り組んでいる純也さん。

「本当の理想はもっと上」と常に100点以上を目指して進む久嗣さん。

伝統を守りつつ前に向かっていく姿勢が「福屋」にはあります。

こうして親から子へ、孫へと、銚子で生まれた愛される味は受け継がれ進化し続けているのです。