守谷市中央2丁目にある小さな社には「明治神宮」とあります。東京・代々木と同名の神社が、なぜ守谷に? 明治維新以降、世の中が揺れ動く中、郷土を愛した先人たちの「思い」が建立事業を支えました。

公開 2025/08/29(最終更新 2025/08/27)

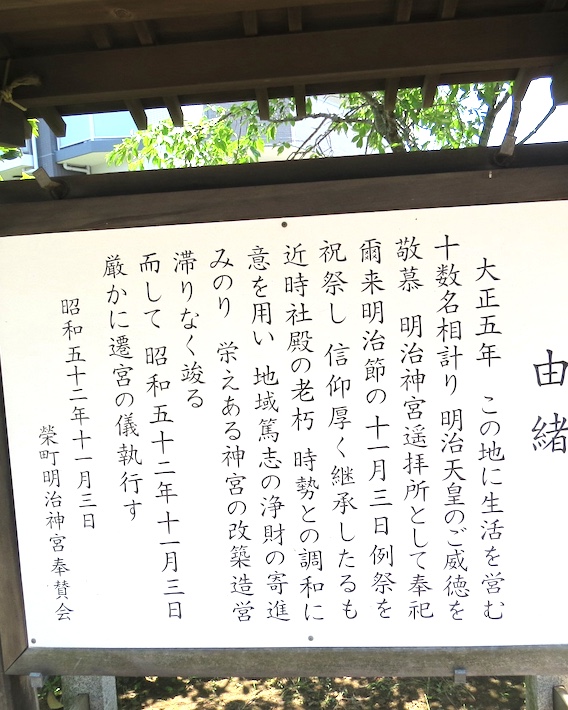

創建は1916(大正5)年

明治神宮の境内に栄町明治神宮奉賛会が設置した「由緒案内板」や守谷の資料によると、創建は1916(大正5)年。

日露戦争後「第4次日露協約」が締結された年で、東京・代々木の明治神宮が創建される4年前のことでした。

1913年に常総鉄道(現・関東鉄道常総線)の取手駅〜下館駅間が開業したことで、守谷駅周辺に人家が増えました。

地元有志から「新たな集落を守る神様を祭ろう」との声が上がり、「祭神」を何にするかを話し合ったところ、住民の中に日清・日露戦争に出征した人がいたため、「われわれの大元帥陛下であった明治天皇を祭神にする」と決定。

宗教法人としての登録はなく、地元住民が代々管理してきた遥拝所(ようはいじょ。遠く離れた場所から神仏などを拝むために設けられた場所)です。

創建当時は10月24日に祭礼を行っていましたが、1927(昭和2)年に明治天皇誕生日の11月3日が「明治節」に制定され、祭礼も同日に変更しました。

祭礼は町内会の祭りとして継承

祭礼が最もにぎわったのは大正中期から昭和初期にかけて。

戸板の上に商品を載せた露店が並び、神社境内では柔剣道の奉納試合、綱火(つなび)、ヒョットコ踊りなどが行われたそうです(綱火は 、操り人形と仕掛け花火を組み合わせた、茨城県南部に伝わる伝統芸能)。

平成に入り、守谷駅周辺はつくばエクスプレス開通に伴う大規模開発が進みました。

祭礼も一時期、中断に。

しかし創建100周年の2016年、地元の町内会などが、明治神宮隣接の栄町公園で「栄町まつり(明治神宮祭)」を開催。

秋のイベントとして継続されています。

栄町町内会区長の有原勉さんは「東京・代々木の明治神宮と同じ名称の神社はもう、ここだけではないでしょうか。これからも守谷の財産として大切に守っていきたい」と話しています。

(取材・執筆/寅)

問い合わせ

電話番号/090-9805-1278 有原