中秋の名月の晩に、子どもたちがお月見のお供えを盗んで良いとされる「お月見どろぼう」という風習をご存じでしょうか。

起源は不明ながら、昔から全国各地で行われてきたこの行事。

今回はお月見どろぼうの風習が残る君津市亀山地区で育った「千葉県立君津亀山青少年自然の家」スタッフの村岡さんに、お月見どろぼうの思い出や、行事に込められた先人たちの思いなどをうかがいました。

公開 2025/09/03(最終更新 2025/08/29)

花

48歳で普通自動二輪免許を取得したへっぽこアラフィフ主婦ライダー。千葉は魅力的なライディングスポットがたくさん!取材と称してソロツーを楽しんでいます。【ブログ】https://ameblo.jp/ohana-hann/

記事一覧へお月見どろぼうとは?なぜお供えを盗むの?

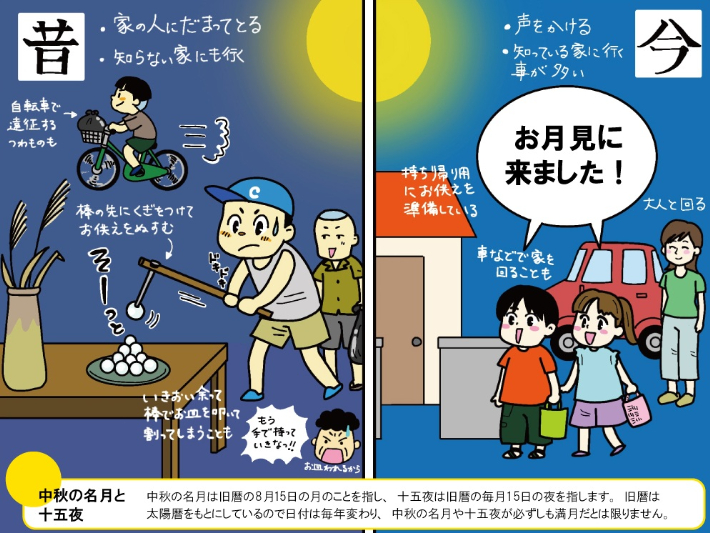

お月見どろぼうとは、中秋の名月の晩にだけ、子どもたちが地域の各家に飾られたお月見のお供えを黙って盗むことが許されるという習わしです。

昔、子どもたちは月からの使者とされていて、お供え物をとられるとむしろ「縁起が良い」「豊作になる」などと喜ばれていました。

この風習は福島県や茨城県、群馬県、愛知県、三重県、和歌山県、宮崎県など全国各地で行われ、千葉県内でも君津市や袖ケ浦市、八千代市などにも行われていた記録があり、現在もその風習が残る地区があります。

「昔、厳しい村のおきてや法律にしばれられていた庶民の間で、年に一度息抜きのために『お月見の晩、月のあかりが照らしている間だけは、片足が道から離れない範囲なら人の畑から作物を盗んでもいい』という決まりがあったそうです。一説によると、その名残がお月見どろぼうとも言われているんです」と教えてくれたのは、千葉県立君津亀山青少年自然の家の村岡さん。

村岡さんはお月見どろぼうの風習が伝えられてきた、君津市亀山地区出身。

お父さん、お祖父さんの代からお月見どろぼうを伝授され、子ども時代に体験してきた村岡さんに、当時の思い出についてうかがいました。

経験者が語るお月見どろぼうの思い出

「父や祖父の頃は、本当に黙って人のお宅のお供えを盗んでいたようです。長い棒の先に釘を取り付けて、お供えの団子やふかしたさつまいも、柿、栗などを突き刺して持っていくんです。たまに勢い余って棒でお皿を叩いて割ってしまい、家の人に『持って行っていいから、棒をつかうのはやめろ!』なんて怒られることもあったみたいですよ。

私の代になると黙って持っていくことはなくなり、家の前で『お月見に来ました!』とか『お月見ください!』と声をかけていました。そうすると家の人が出てきてお菓子をくれるんです。お供え物はお菓子が中心ですが、お団子や果物、缶ジュースにカップ麺などさまざま。中には玄関前に升席を準備して『一人一つずつ』と書いた紙の前に、持ち帰り用のお供えを置いてくれてある家もありましたね。

中秋の名月の日は学校の先生も「今日はお月見だけど、ちゃんと声をかけてからもらっていくように」なんて話すんです。みんながお月見どろぼうの日だと分かっているから、子どもたちは知らない人の家にもどんどん行って、迎える側も知らない子を当たり前に受け入れていました。

今も思い出に残っている出来事があります。ある家の前に到着したら、玄関の前にお菓子が山積みに置いてあったので『お月見に来ました!』と声をかけたんです。でも、家の中ではテレビの音がするし人の気配もあるのに返事がない。親や学校から黙ってお菓子を取ってはいけない、と言われているので目の前にお菓子はあるけど持っていけないんですよ。聞こえないのかな?と仲間と何度も『お月見に来ました!』と声を張り上げていたら、家のおじさんが出てきて『お月見どろぼうは黙って盗んでいくんだよ!声なんかかけるもんじゃないの!』と。

おじさんも子どもの頃、そうやってお月見どろぼうを楽しんでいたんですね。だから回って来る子どもたちのワクワクを知っていて、今度はもてなす側として楽しみながら待っていた。風習を軸に大人と子どもの交流があったんです。

中秋の名月の晩、僕たちは仲間と連れ立ち、思い思いの袋を抱えて地区のあちこちの家を回りました。袋はあっという間に一杯になって、一度家に置いてからまた出かけるんです。

戦利品のお菓子はもちろんですが、普段は許されない子どもだけの夜の外出という特別感もあって、お月見どろぼうの晩は本当に楽しかった。

残念なことに今では子どもの数が少なくなったことや、子どもだけの夜の外出が難しい時代になったこと、地域住民の高齢化や世帯の減少などから、私の地区でお月見どろぼうの風習はほとんどなくなりました。でも今でも中秋の名月の晩、そっとお菓子を準備している人たちがいるんですよ」(村岡さん)

2025年中秋の名月は10月6日(月)。前日にはきみかめイベントも

夜、子どもたちだけで家々を回ってお菓子をもらうことから「和製ハロウィン」と呼ばれることもあるお月見どろぼう。

時代の流れもあり、その風習は徐々に少なくなっているのも現状です。

君津亀山青少年自然の家では、伝承されてきたお月見どろぼうの風習を残したいと、2022年から中秋の名月前後の昼間に「お月見どろぼう体験イベント」を開催。

2025年は10月5日(日)に行われます。

昨年は、午前中にお月見どろぼうについての説明を聞き、お月見に関する工作やお団子づくりなどを行いました。

午後は実際にお月見どろぼうに出発!協力をお願いしてある4件の家をみんなで回り「お月見に来ました!」と声をかけ、準備してくれてあったお供え物をもらいました。

お月見どろぼうの途中、地区の公民館で地元の方から地域の話を聞き、お祭りのお囃子や神楽も見学。

「こんなにお菓子がもらえるなんて嬉しい!」と毎回申し込んでくれる参加者もいるのだそう。

「お月見どろぼうは、代々の大人と子どもが一緒になって楽しんできた風習です。無駄だと思える事にも、風習には行う理由と、込められた思いがあるんです。風習をなくしてしまうのは、その思いまでなくしてしまう事になるのではないでしょうか。せっかく先人たちが伝えてくれた形や思いは、後世に伝え残していくのが私たちの役割だと思っています」と村岡さんは語ります。

2025年の中秋の名月は10月6日(月)。

子どもたちをいつくしみ、共に楽しんだ先人たちに思いを馳せつつ、秋の夜空をながめてみてはいかがでしょう。

千葉県立君津亀山青少年自然の家

住所/千葉県君津市笹字片倉1661-1

問い合わせ/TEL 0439-39-2628(代表) FAX 0439-39-2609 info@kimikame.net

ホームページ/https://kimikame.net/

お月見どろぼう~月の小さな使者参上!~

■2025年度開催日時

10月5日(日)午前9時~午後3時30分

■定員25名

■参加費1000円

■申し込み方法

9月7日(日)午前9時からWebのみで受付

【受付ページ】https://kimikame.net/event/event?id=12215069

※受付開始日時になると受付のアイコンが出ます。