神楽とは、神に奉納するために行われる歌舞(かぶ)で、民間で行われるものを「里神楽(さとかぐら)」といいます。船橋市は里神楽が多く残る地域。この秋は五感で神楽を感じてみてはいかがでしょうか。

公開 2025/10/01(最終更新 2025/09/24)

居心地のいい共同体で守り継ぐ神楽

飯山満町大宮神社は飯山満駅から南東へ500mほどの所にあります。

神楽を伝えているのは、神社の氏子からなる大宮神社神楽楽人(かぐらがくにん)の人たち。

この地区では、地域の消防団に新人が1人入団すると1人退団し、退団した人は大宮神社神楽楽人に入る習わしだったといいます。

神楽楽人の人たちは農協の青年部でも一緒だったそうで、まだまだ地域のつながりが残っている様子がうかがえます。

神楽を続けているのも、「自分にとって憩いの場に帰ってくる感覚だから」と話す人が多いのが印象的でした。

同神社だけで演じられる貴重な曲も

飯山満町大宮神社の神楽は今の習志野市谷津から伝わったとされ、江戸時代末期には既に演じられていたようです。

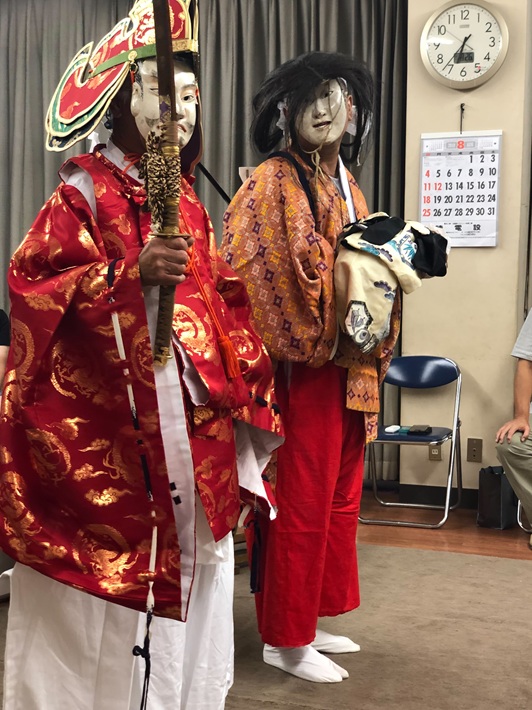

現在演じられているのは12座(ざ)(座/ 神楽の曲数の単位)の演目。

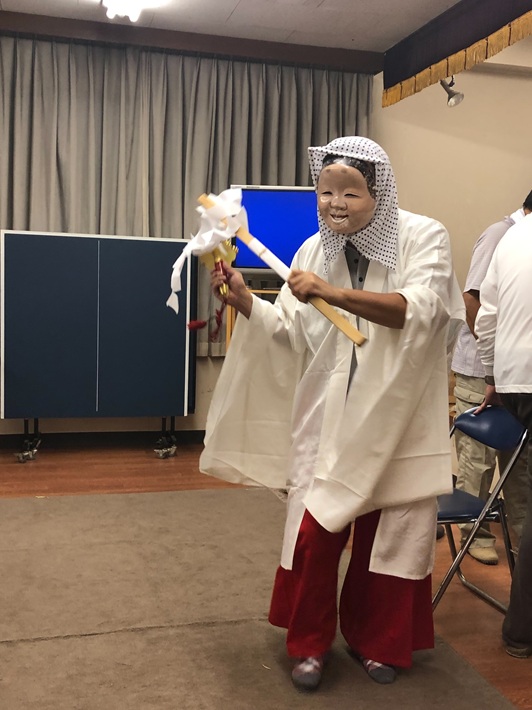

「みこ」は、最初に四方を祓(はら)い清めます。

舞手は本職の神主。

これは珍しいケースだそうです。

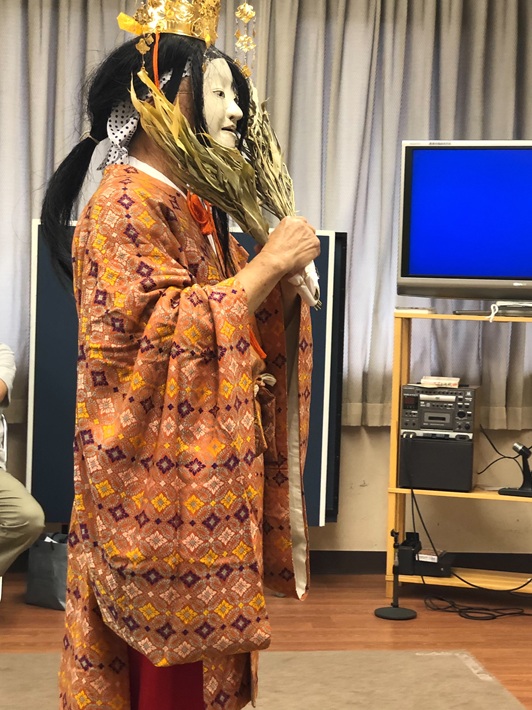

貴重な曲としては、船橋市内では大宮神社だけで演じられる「神功皇后(じんぐうこうごう)」があります。

神功皇后が舞っている間、こもりが慈愛にあふれた手の演技で子どもをあやす様子にもご注目。

演じるのは近藤幸廣(ゆきひろ)さん、何と年配の男性です。

例祭の最後の曲「鬼・鍾馗(しょうき)」で、いたずらをしている鬼をこらしめて追い払う強い神様=鍾馗役の香川良(りょう)さんは、「鍾馗と鬼の掛け合いの『間(ま)』が難しい。頑張って務めたいです」と話してくれました。

楽器は大太鼓=鋲打(びょううち)太鼓=をばちでたたき、小太鼓=締(しめ)太鼓=を細くて長い竹でたたきます。

そして笛がどこか懐かしいメロディーを奏でます。

五穀豊穣(ほうじょう)を願い、豊作に感謝して奉納されてきた大宮神社の神楽。

この機に、故郷の伝統芸能に親しんでみてはいかが。

(取材・執筆/福)

第13回船橋のたからもの!船橋の郷土芸能

日時/10月4日(土)午後3時~

場所/船橋市民文化創造館

住所/千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル6階

入場料/無料

申し込み不要、当日先着順(定員250人)。全席自由

問い合わせ

電話番号/047-423-7261 同館

飯山満町大宮神社例祭

日時/10月23日(木)午後5時~

場所/大宮神社境内・神楽殿

住所/千葉県船橋市飯山満町2-843-1

問い合わせ

電話番号/047-436-2887

船橋市教育委員会文化課

0227ジェフ特集_一面(選手名鑑)-一覧-1024x426.jpg)