宇宙から飛び込んだ隕石や、「はやぶさ2」が届けたサンプル分析が、地球の成り立ちの謎を解き明かしていきます。

でも、実は身近な石ころにも、地球の成り立ちを知る手掛かりがあふれています。

公開 2021/03/15(最終更新 2021/03/15)

石の背景にある地球の壮大なドラマ

昨年大火球が話題となり、3個の破片が発見された「習志野隕石」。

この隕石の第一報を受けたのが、県立中央博物館の高橋直樹さんです。

開館前から同博物館と歩んできた岩石の専門家です。

提供:県立中央博物館

提供:県立中央博物館

「隕石も貴重ですが、地味で目立たない川原や道端の石ころも、実は火山の爆発やプレートの沈み込みの圧力とか、地球のダイナミックな営みを経た、すごい体験をしてきたものばかりなのです」と話す高橋さん。

同僚の大木淳一さんとの共著『石ころ博士入門』では、大地の壮大な物語を石たちからどう聞き出したらいいかを、豊富な写真や工夫いっぱいの解説で伝え、石好きの子どもや大人を増やしています。

人の輪で発見された「千葉石」「房総石」

房総半島は、地質時代「チバニアン」の地層が地上に表出したように、太古の海底が50万年ほど前に陸化した世界有数の「新しい隆起地帯」。

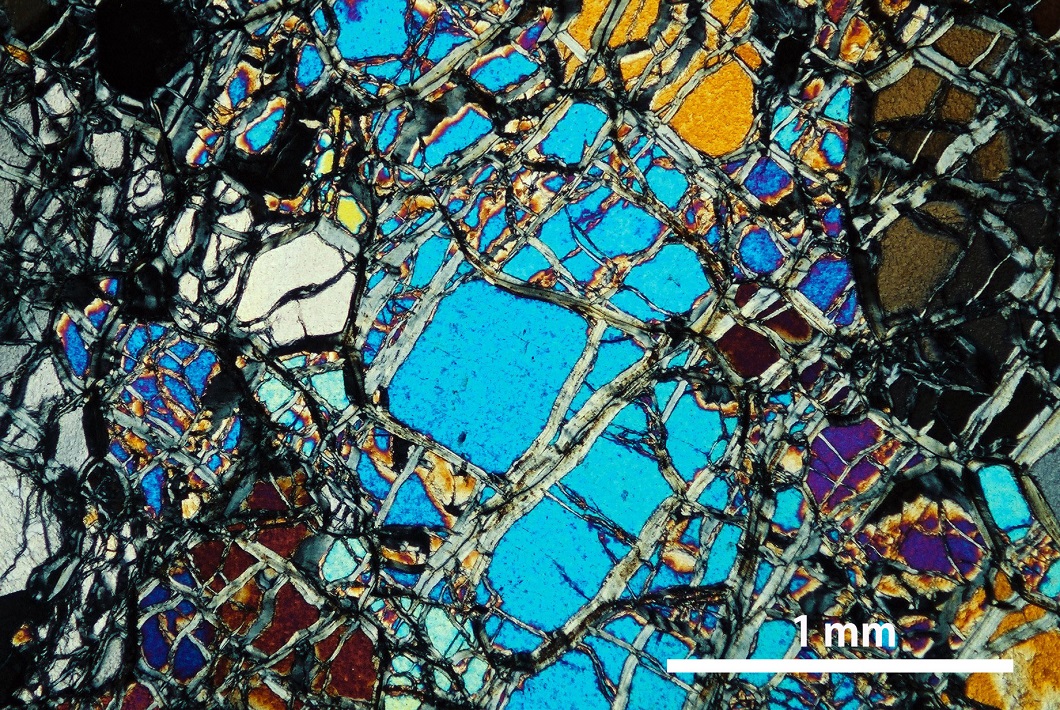

同博物館では、この地質学的に貴重な地層が多く表出する鴨川での観察会や、岩石鑑定に欠かせない偏光顕微鏡の講座などを、早くから開催してきました。

偏光顕微鏡で見る画像の美しさは人をとりこにし、もっと石のことを学びたい、採取した石を偏光顕微鏡でのぞきたいと、毎週熱心な市民が集まるサークルもできました。

そして、そんな市民との交流の中で高橋さんの活動は広がっていきました。

提供:国立科学博物館

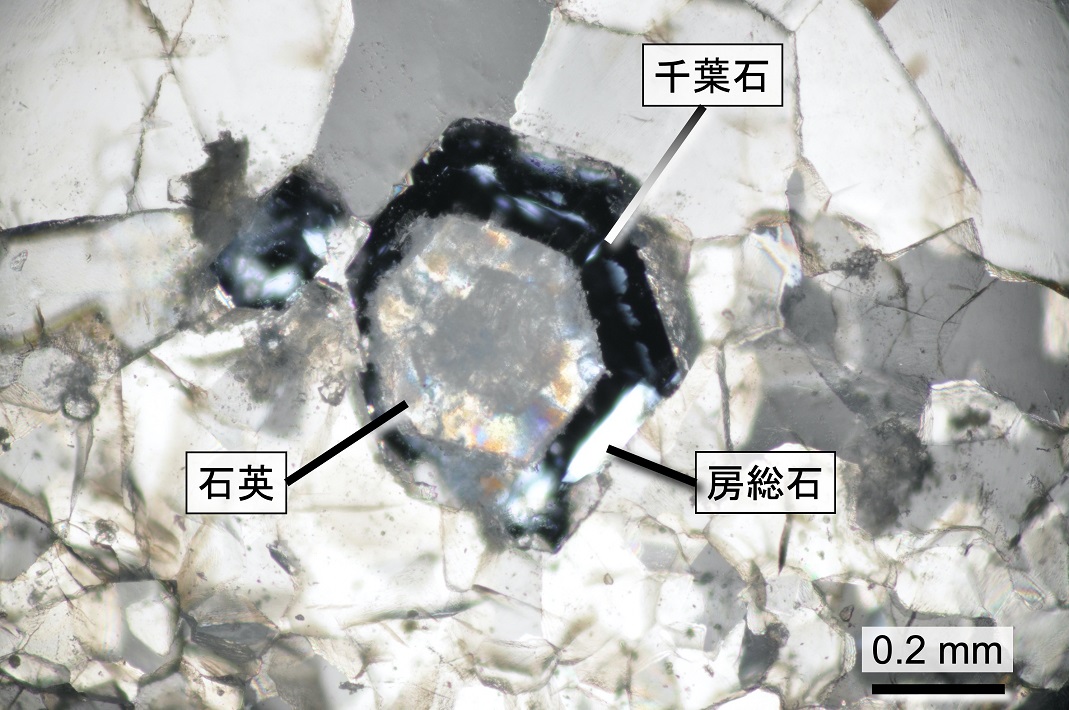

観察会で常連の化石収集家が持参した不思議な結晶の石。

それを高橋さんがアマチュア鉱物研究家や専門家へ照会したことが、非常に珍しい天然ガスを含む「シリカ包摂化合物」の新鉱物「千葉石」の発見につながりました。

提供:国立科学博物館

岩石の素材となる鉱物は、今世界で5000種ほど。

千葉石の研究が進む中で、さらに別のガスを含んだ新鉱物「房総石」も発見され、昨年承認されました。

これで、100年以上前にイタリアで発見された「メラノフローグ石」以来となる2番と3番目の貴重なシリカ包摂化合物に、千葉県由来の名が刻まれました。

身の回りや地元の石からどんな地球の話が聞けるか、耳を傾けてみては。(取材・執筆/F)