最近農家から直接届く野菜の魅力にはまる人が増えています。

作り手側の生産者たちはどんな思いで野菜と向き合っているのでしょう?

栽培方法にこだわった野菜(※)の定期便「ちいき新聞の直送おやさい」のスタートを記念して、千葉県内の生産者3人に、熱い思いを語り合ってもらいました。

※農薬・化学肥料の使用量を慣行栽培に比べ5割以上減らして作られた農産物

▶ “ちいき新聞”が千葉県農家と千葉県民をつなぐ「ちいき新聞の直送おやさい」webサイトはコチラ!

新規就農者として栽培方法にこだわった農園を営む。無農薬で小麦を育てパン作りまで行う体験イベントを開催するなど、地域の住民に農業と触れ合う機会を提供している

新規就農者として栽培方法にこだわった農園を営む。無農薬で小麦を育てパン作りまで行う体験イベントを開催するなど、地域の住民に農業と触れ合う機会を提供している

子どもの誕生を機に都内勤めとバンドマンとしての活動を辞め、八街市で1から農業を学び、開園。千葉県内のマルシェに出店して積極的に消費者と交流している。

子どもの誕生を機に都内勤めとバンドマンとしての活動を辞め、八街市で1から農業を学び、開園。千葉県内のマルシェに出店して積極的に消費者と交流している。

約400年続く農家を継ぎ、2009年、慣行栽培から現在の生産方法に転換。年間60品目の野菜を農薬・化学肥料を使わずに栽培している。4人の子どものパパ。

約400年続く農家を継ぎ、2009年、慣行栽培から現在の生産方法に転換。年間60品目の野菜を農薬・化学肥料を使わずに栽培している。4人の子どものパパ。

公開 2021/05/05(最終更新 2023/12/25)

編集部 R

「ちいき新聞」編集部所属の編集。人生の大部分は千葉県在住(時々関西)。おとなしく穏やかに見られがちだが、プロ野球シーズンは黄色、Bリーグ開催中は赤に身を包み、一年中何かしらと戦い続けている。

記事一覧へ目次

慣行栽培と違ってマニュアルがないから面白い

―皆さんが現在の栽培方法を始めることになったきっかけは何でしたか?

大学で農薬や化学肥料を使わない栽培について学んだとき、「何だか奥の深い世界だな」と魅力を感じたのがきっかけです。

当時はこのような栽培をしている人もあまりいなかったのですが、「だからこそ、これから面白くなるかも。とりあえず自分の方法でやってみたい!」と。

でも初めてみたら、すごく大変だった(笑)。

安易に始めた部分はあったかもしれませんが、後悔はしていない。

今も変わらず続けているのも自分が面白いと感じているからです。

―具体的にどの辺が面白いのですか?

慣行栽培(=農薬を使用する従来の農業)のように「このタイミングで種をまいて、この農薬をかけておけば、ある程度収穫できますよ」という世界じゃない。

ゲームでいえばクリアするための攻略本がない状態で、試行錯誤してやるしかない。

マニュアル通りいかないからこそ魅力があるんです。

自分は元々アレルギー体質。

都内で一人暮らしをしていたとき、ジャンクフードを食べていた影響か、アトピーが悪化したことがあったんです。

その頃たまたま、「家畜農家で育った子どもにはアレルギーが出ない」というヨーロッパの研究報告を読んで、強い印象を受けました。

自分の子どもにもアレルギー体質が遺伝するかもしれない、同じ苦労はさせたくない、と考えたとき、「だったら田舎で野菜を育てて暮らそう」と思い立って。

子どもが生まれたのをきっかけに、千葉県に来て農家に転身しました。

僕はもともと環境問題に興味があったので、一次産業を仕事にしたいとは思っていたんです。

農業をしようと決めたとき、「どうせなら環境負荷の少ない方法で」と考え、農薬や肥料を使わない栽培方法に注目しました。

最初のうちは農薬を使ったこともありましたが、重たい農薬をかついで噴霧するのは正直つらかった。

そんな折、研修に行った先の農家で、無農薬なのに大変素晴らしい野菜が育っているのを目の当たりにして「これでいこう!」と。

今の栽培方法といえど車で運んでCO2を排出しているし、ビニールも使うから環境負荷が皆無とは言えませんが、無害な虫などは極力殺さない。

なるべく自然に優しい、持続可能な方法で農業をしていきたいですね。

鈍感さが素晴らしい千葉県の土

―皆さんは千葉県で農業をされているわけですが、他県と比べての特徴などはありますか?

北総台地は日本有数の畑作地帯。

全国の中で一番と言ってもいいぐらい条件に恵まれているのでは。

平坦だし、東京に近いし、気候は安定している。

東京が近いというのは野菜を買ってくれる消費者がいるということ。

それに、何と言っても土がいい。

素晴らしい、鈍感な土なんです。

千葉の土は。

―鈍感な土?

多少肥料を多くあげ過ぎても、雨が少なくても大丈夫。

ぶれない、安定した土。

そういう土には微生物がたくさんいます。

同感です。

土が微生物を蓄えていれば、多少の気候変動ぐらいでは野菜の出来に影響しないんです。

鈍感さを強くするためには有機物をしっかり入れたりして、土が元々持っている力を引き出してあげるような土づくりをしないと良い野菜はできません。

慣行栽培のように農薬とか化学肥料を使えば土の養分を整えるのは簡単ですが、それはいわば点滴みたいなもの。

無理やり元気にするのではなく、普段から土の免疫力を高めて健康にしておくのが、目指している農業のやり方なんです。

野菜が病気になったり虫が出たら失敗で、そうなったら何もできない。

そうならないように土の状態に気を配るのはもちろん、輪作の仕方とか、風通しの加減とか…。

丁寧に世話をして、総合的に健康な状態を作ることが大事です。

―虫付きの野菜は無農薬だから良い野菜、というイメージを持っていました…。

居ていい虫もいるけれど、居てほしくない虫が増えてしまうのは良くない。

農業は、そもそも不自然な行為ですよ。

自然の状態で、畑のように野菜が密集して生えていることなんてあり得ないでしょう。

だからその野菜が好きな虫が集まってきてしまう。

それを抑えないといけないんです。

虫たちに人気のある…被害に遭いやすい野菜ってあるのですか?

キャベツは大人気。

虫たちにとっておいしいらしくて、何もしないとやられてしまう。

だから農薬を使わないなら、物理的にネットをかけるなどの対策が必要なんです。

無農薬栽培の畑は意外と殺風景ですよ。

全部ネットで覆われているから。

慣行農業の農家から見たら「何してんの」って感じですけどね。

作業効率で考えると2~3倍かかりますから。

皆さんの野菜愛がさく裂!一番いとおしい野菜は…?

―春夏の旬の野菜でおすすめなのは?

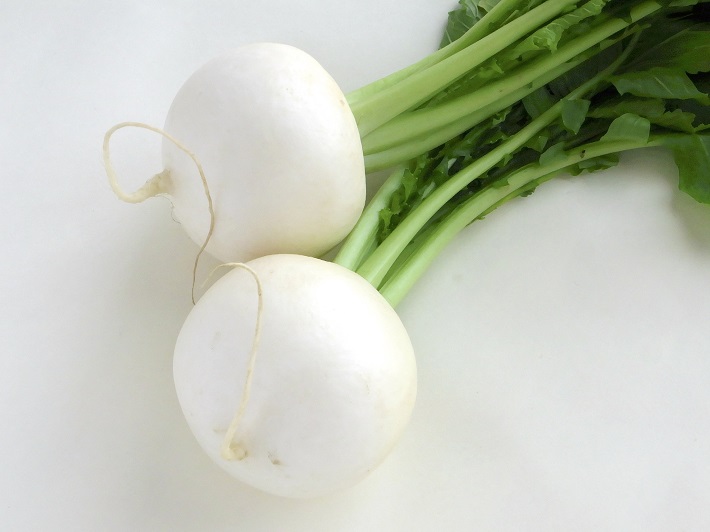

春はかぶと大根だね。

冬のものと違ってこの時季はジューシーになるから、サラダとか、少し火を入れるくらいの料理がお薦め。

一年中栽培できて秋冬もおいしい野菜だけれど、春のジューシーなかぶのおいしさを知らない人が多いから、ぜひ食べてみてほしいよね。

5月になるとズッキーニがいいですよ。

オリーブオイルで炒めてシンプルに塩するだけで十分おいしい。

黄色いものと緑色のものがあるけど、緑の方がおいしいし長持ちします。

他には…うちの子どもたちはブロッコリーが大好きだけど、人気があってお客さんに売れてしまうから、自分の家の食卓にはあんまり登場しないですね(笑)。

無農薬栽培だと茎もおいしく食べられます。

5月は新玉ねぎがおいしい。

オリーブオイルと塩で、ステーキみたいに焼いて食べます。

生食より、少し火を入れた方が甘味が引き立って、もうそれだけでご飯を食べられますよ。

―野菜そのものがおいしいから、シンプルな料理がいいんですね。

ちなみに旬に限らず、皆さんの推し野菜があったら教えてください。

僕はさっきも言ったけど、本当にかぶが大好きなんですよ。

大根に比べてサブ的な野菜のイメージだけど、もっと脚光を浴びてほしい。

―どこがそんなにお好きなんですか?

まず育ちが速い。

(一般的に育ちが速いといわれる)葉物野菜並の速さ。

速い、おいしい、育てやすいの三拍子。

お薦めの食べ方はこれもシンプル。

厚めに切って塩を振り、良い油を使って半生ぐらいにソテーしたのが驚くほどおいしいんです。

中でもお薦めの品種は「白馬」(はくば)だね。

最近出ている「二刀」(にとう)も結構おいしいですよ。

白馬は作りやすさ、期待を裏切らないおいしさという点で安定感がある。

サラダ系のかぶで言うと、日本産は世界トップクラスだと思います。

海外ではサラダ系はあまり認知されていないんですよ。

優秀な日本産のサラダかぶの中でも、特に白馬は世界一といってもいい。

僕は「はくれい」というかぶを作っています。

山木さんは「甘すぎる」って言ってあまり評価してくれないですけど(笑)、僕は甘いかぶが好きなので。

―皆さんそれぞれこだわりがあるんですね。

はくれいもサラダにしたらおいしいですよ。

形は白馬の方がかわいいかな。

いわゆる「ピーチかぶ」というのが「はくれい」で、桃に例えられるぐらい甘味が強いんです。

メジャーではないかもしれませんが、スウェーデンのルタバカというかぶもお薦めです。

これは日本のかぶと違って生食には向きません。

原種に近いゴツゴツしたかぶで、昔はハロウィンのランタンはカボチャではなくルタバカで作っていたというくらい堅い。

―どのように調理したらいいですか?

薄くスライスしたものを、じっくり焼いて塩を振って食べると、イモとかぶを掛け合わせたようなホクホク感と甘味が出ます。

焼き芋みたいにアルミホイルで包んで焼くのもいい。

冷蔵庫で2カ月くらい日持ちもします。

スーパーなどではあまり見かけない野菜ですが、そういう野菜と出合えるのも生産者と直接つながる楽しみの一つと思っていただければ。

―皆さんのかぶ愛が強めで、かぶ談議になってしまいましたが(笑)、他にお好きな野菜はありますか?

収穫した!という実感が強く、いとおしい野菜はかぼちゃ。

軽トラいっぱいに積まれていると「やったぜ」と達成感もあるし、フォルムもかわいい。

おいしいのがたくさん採れるとすごくうれしいし、逆にうまくいかないと落ち込むのもかぼちゃ。

かわいいから倉庫にずっと置いておきたいんだよね…。

作っている品種はジェジェJ、すずなりかぼちゃ、同時並行でコリンキー、恋するマロン、バターナッツ、かちわり。

最近かちわりがうまくいかなくて…。

うどんこ病とか風にやられちゃうんですよね。

皆さんどうしてますか(とここで、かぼちゃについての質疑応答、情報交換がしばし続く…)

僕はソラマメや枝豆にも力を入れています。

夏はナスだね。

手を入れてしっかり作り込むとぐっと立派に育つから、作るのが面白いんだ。

美しく育つとうれしいね。

育て方も年々少しずつ改良しながら試行錯誤しているけれど、楽しみでやっていることなので苦労と思ったことはないですね。

同じ野菜でも品種によってだいぶ味は違う。

「かぶ」「かぼちゃ」といった大きなくくりで見られがちですが、品種にはかなりこだわって作付けしています。

知って驚き!旬と保存法の話

―読者の皆さんに向けて、野菜に関することで意外と知られていない知識や、ぜひ知っていてほしいことがあったら教えてください

皆さんが思っているより野菜の旬は短いということ。

「その土地の野菜の旬」に限ると、とっても短いんですよ。

スーパーでは北海道から沖縄まで広範囲から旬のものが集められるので、旬が長く感じられますが、「千葉県の●●農園では、今これが旬です」という場合の「今」は短いんです。

ソラマメなどは旬が1週間から10日くらいしかない。

食べる時期によって味が全然違うものだということはぜひ知ってもらいたいですね。

豆類は特に分かりやすいね。ソラマメ、インゲン、枝豆…旬のものとそうでないものとは、風味から味わいから全て違う。

ソラマメの旬は5月上旬、長くても3週間くらいで終わる。

枝豆はいろんな品種を、時期をずらしてまいていくので旬が長く見えるだけで、それぞれの品種の旬は短いんだ。

だから出始めと終わりごろでは枝豆の味も違うんですよ。

―どの時季の枝豆がお薦めなんですか?

枝豆はビールのお供のイメージが強くて夏が一番いいと思われがちだけど、秋の方がおいしいよ。

出始めは甘いけどコクが今一つ、秋になるほどコクが出ておいしくなるから。

品種で全く味が違う代表格が枝豆だね。

もちろん、それぞれの時期で一番おいしいく食べられるものを出荷しているから、どの時季に食べてもおいしいけどね。

―保存方法などで、知っていてほしい豆知識的なものがあれば教えてください

サツマイモ、サトイモ、ショウガなどの寒さに弱い野菜はなるべく温かい所に置いておくといいね。

―えっ!(ショウガは冷蔵庫に入れてた…)

それも、なるべく室内の高い場所がいい。

冷蔵庫の上はずっとモーターが動いていて温かいからちょうどいいですよ。

サツマイモは15度前後、高湿度高温で保存を。

サトイモ、ショウガは乾燥にも弱いから。

―洗わずに土付きで保存した方が良いでしょうか?

関係ないですね。

むしろニンジンなどは洗って貯蔵した方がもつかも。

土には雑菌もいっぱいいるから、あまり長く貯蔵しないで、すぐ食べきった方がいい。

洗う洗わないに関しては農家の中でも賛否両論あるから何とも言えないけれど、早く食べた方がいいってことは間違いないね。

それから葉付き野菜の葉っぱは、すぐに切った方がいい。

葉っぱに栄養を取られてしまうし、野菜は呼吸をしているからエネルギーも消費するので。

収穫後も野菜は生きているんです。

おやさい直送の定期便サービスでかなえる未来

地域新聞社では、千葉県の生産者さんと地元の消費者をつなぐ「千産千消」のお野菜直送サービスを2021年4月に開始しました。

このサービスを通じて、また将来的に、どんなことを実現したいと考えていらっしゃいますか?

理想はその土地で採れたものを近くに住む人が食べて、その排泄物が肥料になって、また生産して…という循環。

今、排泄物は下水処理をして微生物に分解させた後、ほぼ燃やされている。

これはエネルギーの無駄。

わざわざ野菜を遠くへ運ぶのもそう。

地産地消が一番美しい形です。

実現するのはなかなか難しいと思うけど、われわれの目指すべき所はそこだと考えている。

だからまずはなるべく近くに住む人にたくさん食べてもらいたいです。

近くの人に食べてもらいたいというのは僕もまったく同じ気持ち。

どこかに届けるためには何かしらエネルギーは費やされるけれど、それを少しでも軽減したいという思いがあります。

宅配業者も大手になればなるほど規模が広がって物流費がかかる。

もっとコンパクトに、地域単位で販売できるようになったらいいと思う。

近くの人に食べてもらいたい、というのは他にも理由があって、僕は食べてくれる人に直接会いたいんです。

高齢の人、若い子育て世代の人、…いろんな人に会って直接お野菜の感想を聞きたいし、逆に自分の野菜のPRもできる。

「この野菜、見た目はいまいちだけど味は抜群だよ」なんていう情報も伝えることができるし。

生産地の近くに住む人に食べてもらったほうが、お互いにとっていいですよね。

生産者と地元の消費者のマッチングという点では、「ちいき新聞」のおやさい事業にとても期待しています。

地元の人に食べてもらえるチャンスが増えたら本当にうれしい。

ちなみに今、既につながりのあるお客さんには、農家のリアルな声を伝えるために野菜に添えて通信を書いているんです。

例えば、僕たちにとっては当たり前のことでも、一般の消費者からするとびっくりするようなことってたくさんあるんですよ。

さっき話した旬の話などもそう。

そういった情報を発信して少しでも生産者と消費者の意識を共有できれば、お互いの気持ちに寄り添えて良い関係が続いていく。

それができる価値ある情報をこれからも使命感を持って発信していきたいと思います。

―私たちも皆さまの熱い思いが地域の人たちに届くよう、お伝えしていきます。

本日はありがとうございました。

千葉県のこだわり野菜がお宅に届きます!

千葉県産のこだわり野菜(※)をご家庭に!

地域新聞社のお野菜直送サービスには、今回ご登場いただいた3名の方にもご協力いただいています。

皆さんの愛が余すところなく詰まった新鮮野菜をお取り寄せしてみませんか?

※農薬・化学肥料の使用量を慣行栽培に比べ5割以上減らして作られた農産物