JR津田沼駅の南側、高層マンションや商業施設が立ち並び、新しい街づくりが進む谷津・奏の杜地域。

その谷津、奏の杜の鎮守である、京成線の線路沿いの小さな森にたたずむ「丹生(にう)神社」をご存じでしょうか。

宮司の金子裕子さんに地域と神社の歴史について話を聞きました。

公開 2021/08/05(最終更新 2023/02/17)

あや

千葉生まれの名古屋育ちで現在は習志野市在住。一般企業で勤務をしながら、週末フリーライターとして活動中。 趣味は御朱印巡りと旅行。いまだにユーロビートを聴くと心が騒ぐバブル世代。御朱印のInstagram/@ak845/

記事一覧へ60年前の谷津地域は漁業と農業の集落

「私が幼い頃、谷津2丁目の辺りはノリの養殖が盛んで、国道14号沿いには、ノリがずらりと並んで干してありました。谷津1丁目は田畑が広がり、漁業と農業を営んでいる集落でした。どちらも自然の影響を受けるために、天候や安全を願い、丹生神社を信仰してくれていたようです」と金子さんは話します。

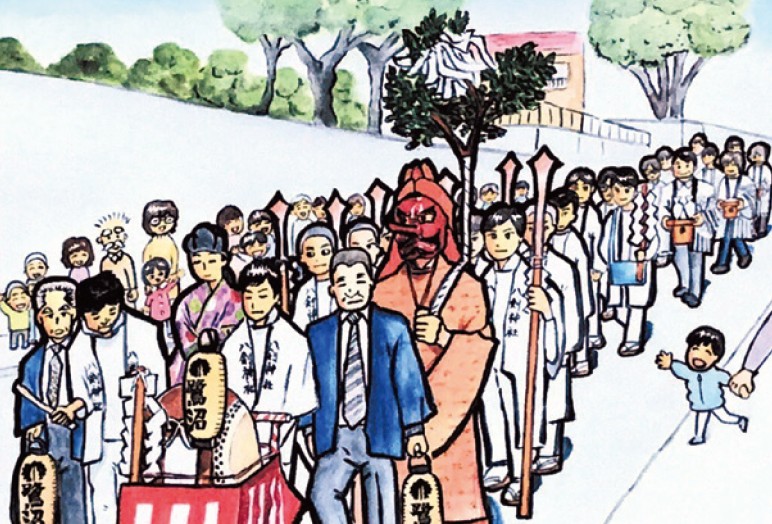

夏越の大祓という、人型(人の形に切った白紙)を用いて、身についた半年間のけがれをはらう神事では、宮司が先頭に立ち、後には太鼓や笛を鳴らす人たちが続いて海まで練り歩き、船で沖に出て、人型を流したそうです。

「ピーヒャラと楽しい音がするので、子どもたちが面白がって付いて行きました。その頃は、谷津小学校からも海が見えました」とほほ笑む金子さん。

その後、東京湾の埋め立て工事が始まり、漁業を営むことが難しくなったことから、1971(昭和46)年に谷津地域の漁業組合が解散。

社務所に集まり何度も話し合いがもたれていた縁で、神社の敷地内には、組合員234人の名前が刻まれた「漁業協同組合解散の碑」があります。

御祭神は女神 歴史ある丹生神社

丹生神社は、承応3(1654)年に創建。

和歌山県に鎮座している丹生都比売神社の御祭神の御分霊をお祀りし、谷津の守護神として受け継がれてきました。

文化8(1811)年に建立された本殿には、立派な彫刻が施されており、当時の宮大工の技術の高さを知ることができます。

神事以外は無人の神社でしたが、御朱印の問い合わせが増え、現在では月に2回、授与所を開いて御朱印やお守りの頒布を行っています。

「丹生神社の御祭神は女神で、交通安全、家内安全、安産、子育てにも御利益があります。新しく移り住んだ若い人たちも、気軽に神社を訪ねていただけたらうれしいです」と金子さんは話してくれました。

これからも変わらずに、街を見守ってくれることを願いたいです。