八幡のやぶ知らずや真間の手児奈など、数々の有名な言い伝えが残る市川市。

今回は中山法華経寺に伝わるむかし話をお届けします。

公開 2021/09/19(最終更新 2022/03/09)

ショー

市川・船橋担当。主に市内の歴史、民話、建造物、イベント等の情報発信。個人的には1980年代より、東京・昭和初期の面影を撮影中。1989年銀座ニコンサロンで個展「都市観察―木造3階建てのまわりでは」、2010年オリンパスギャラリーで「トーキョー・人模様」

記事一覧へ多くの文化財を所有する日蓮宗の大本山

JR下総中山駅、京成中山駅から程近い法華経寺は、鎌倉時代の文応元(1260)年に創建されました。

日蓮聖人に帰依した八幡庄若宮の富木五郎常忍公は法華堂を、中山の太田乗明公は本妙寺を建立。

後に法華経寺の起源といわれています。

日蓮聖人の著作『立正安国論』などの国宝重要文化財を所蔵(原則非公開)している法華経寺。

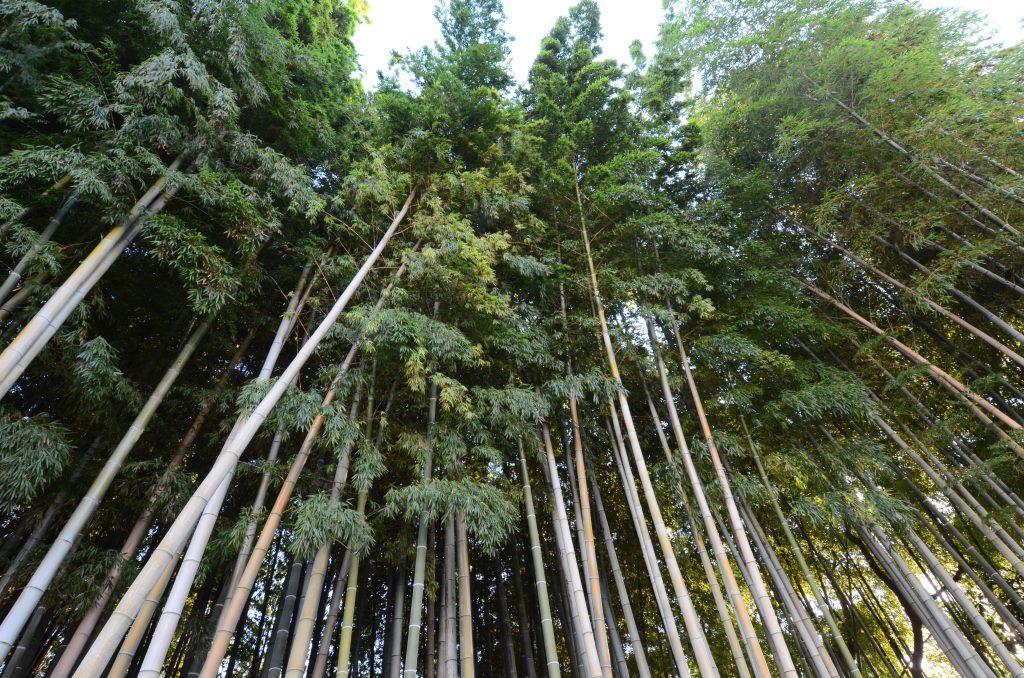

境内には五重塔をはじめ国指定重要文化財の建造物が建立されています。

また、同寺院に祀られる鬼子母神様は子育ての神様として親しまれ、親子連れによる参詣も多いのだとか。

有名な日蓮宗大荒行は、毎年11月1日から2月10日の百日間、荒行堂で行われます。

飢饉から市川の農民を救った八大龍王

法華経寺境内の龍王池の島に祀られているのが八大龍王です。

『市川のむかし話』によると、鎌倉時代、市川では長い日照りで田んぼが干上がり、作物も枯れ、農民たちが困っていました。

これを見た日蓮聖人は「これでは飢饉になってしまう」と、祭壇を作って八大龍王を祀り、雨乞いの祈祷をしました。

するとにわかに黒雲が空を覆い待望の雨が…。

村人は喜び合い、市川全体が潤ったのです。

その時できた池は龍王池と呼ばれ、700年以上たった今も水が枯れることはありません。

やがて八大龍王には農家の他、漁師や商家の人々もお参りするようになりました。

さて、篤信者が商売繁盛を願ってお百度参りをした時のこと。

お題目を唱え、一心にお参りしていると、ほこらの中から何やら声がします。

「いくらお題目を唱えても、上の空ではいけない。商売は、お客が少なくても笑顔で明るく働くことだ」と、今度ははっきりとした声が聞こえました。

それを機にその人は以後心を入れ替え、明るい顔で働いたので、商売は大いに繁盛したということです。

今は出世の神様として、商売人だけでなく受験生もお参りに来るという八大龍王。

毎年7月ごろ、龍王池にはハスの花が咲きます。

穏やかな風が流れる心地よい霊跡地です。

取材協力/正中山法華経寺(市川市中山2-10-1)

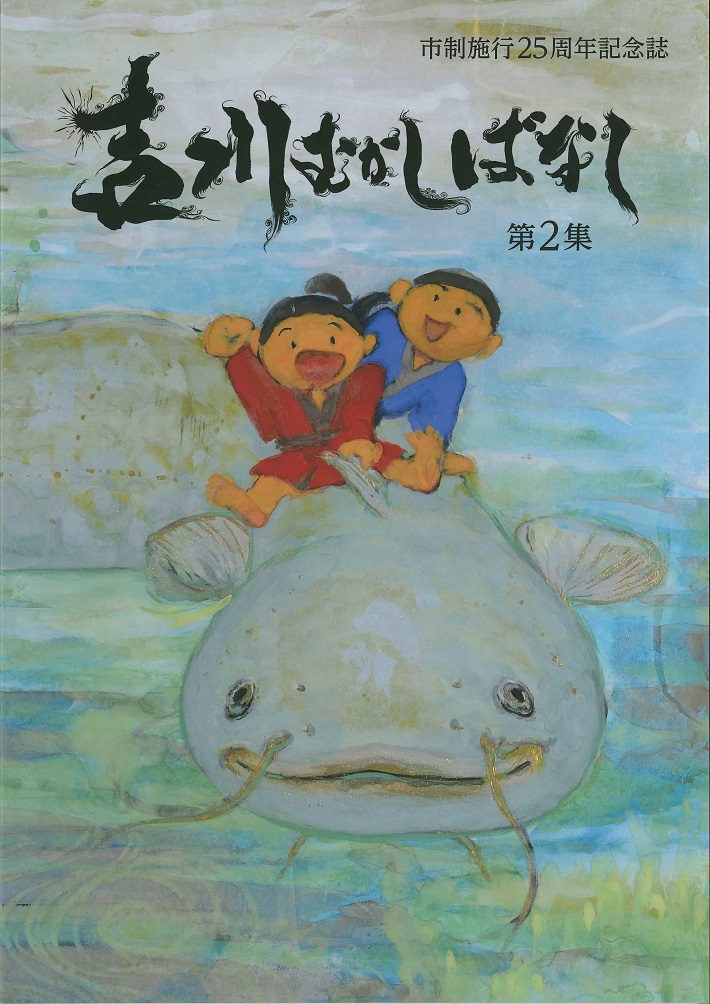

参考資料/『市川むかし話』〔改訂新版〕(市川民話の会発行)