室町時代、伊予(愛媛県)出身の立身三京が創始した総合武術、立身流。

今もなお継承され、海外にまで門下生が広がります。

市原支部の稽古場を訪ねました。

公開 2021/11/29(最終更新 2021/11/29)

江戸時代に佐倉で厳格に伝承

立身流は、居合剣術を中心に、柔術、やり、長刀、棒などを取り入れた総合武術。

江戸時代には佐倉藩主の堀田家で武士教育の中枢として根を下ろし、伝書15巻や古文書と共に正確に伝承されてきました。

千葉県無形文化財に指定されています。

現22代宗家、加藤紘さんの佐倉本部の他、八街市、市原市、東京都大田区矢口、オーストラリア、スペインなどに支部があります。

力は要らぬ、刀で「斬る」

市原支部の門下生は12人。

練習は市内の中学校などで行っています。

普段は模擬刀を使いますが、取材日は、真剣でわらや竹を実際に斬る、月に1度の試し斬りの日。

張り詰めた空気が漂っているのかと思いきや、和やかな雰囲気で笑顔も見えます。

ところが、いざ対象物の前に立つと、表情がツンと引き締まります。

「一点集中、その一瞬に気持ちを入れなければ斬ることはできません」と、14年の経歴を持つ斉藤俊雄さん。

絶妙の間合い(相手との距離感)を取り、力を抜き、刃先に全神経を集中させる…とても難しい技です。

剣術や居合で形を学び、実際に斬ることで間合いと刃筋を勉強。見事に斬り抜いた時の動作は実に美しいの一言!

紅一点、脇指を振っていた女性は「精神統一を身に付けたくて入門しました。慌てんぼうだったが、仕事でミスがなくなりました」と話します。

前述の斉藤さんと常にペアを組む86歳の斉藤正幸さんは「昔は身を守るためだった古武術。平和な今は何のためだと思いますか? 人間性向上のためです」とほほ笑みます。

門下生の皆さんの、謙虚で柔和な振る舞いが印象的でした。

練習を続けていると、肩の力が抜け、力まずに日常生活が送れるようになるといいます。

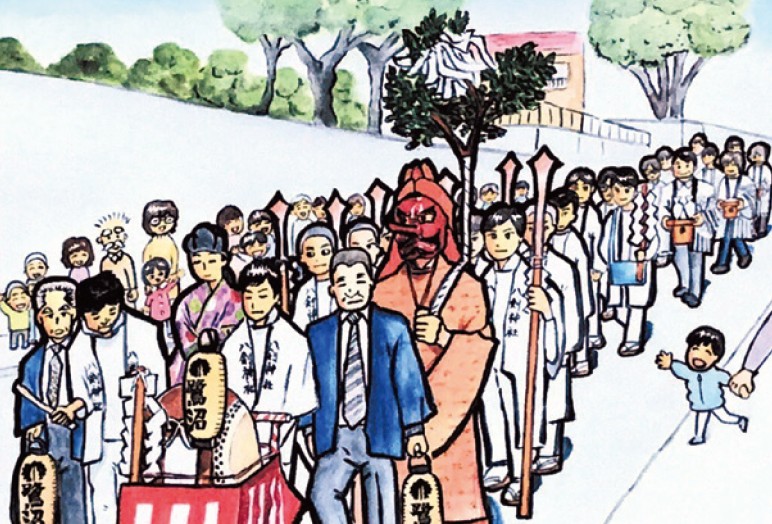

代々、年始には堀田家の殿様の前で演武会が催されてきました。

現在も、佐倉の「抜初演武大会」や「木更津航空祭」などで披露しています。

「目の前の演武は迫力がありますよ。退屈はさせません」と市原支部長の近藤恭弘さんは穏やかに言い切りました。

問い合わせ/ 080-6614-6508 近藤