加曽利貝塚ガイドの会 紙芝居「貝塚ってなぁに」完成

日本一の貝塚の数を誇る千葉市。貝塚について広く知ってほしいと、加曽利貝塚ガイドの会が中心となって作成した、オリジナルの紙芝居が誕生しました。

▲持ち歩きに便利なB4サイズと存在感抜群の大判サイズの2種

貝塚の本来の役割を分かりやすく伝える

千葉市若葉区にある加曽利貝塚は日本最大級の貝塚で、特別史跡にも指定されています。

加曽利貝塚ガイドの会は、来場者に向けた無料ガイドを通じて、加曽利貝塚の魅力を発信するボランティア団体です。

千葉市若葉区地域活性化支援事業の一環として、加曽利貝塚博物館協力の下、会が企画・作成し、生まれた紙芝居が「貝塚ってなぁに」。

小学生の海斗となぎさが、加曽利貝塚でかそりーぬと出会い、縄文時代にタイムスリップ! 縄文人の少年シシとの交流を通じて、当時の暮らしや貝塚について知るというストーリーになっています。

さらに、現代にやってきたシシ親子の視点から、大量にごみを出すわれわれの暮らしへの疑問も投げ掛けます。

▲左から、加曽利貝塚ガイドの会の田中賢一さん、作画担当の森さん、押尾さん、会長の佐々木壽毅さん

「貝塚からは人骨なども見つかっています。このことから、単なるごみ捨て場ではなく、食物や亡くなった大切な人が、また自分たちのもとに帰ってくるようにと祈りを込めた場所であると考えられているんです」と話すのは、会メンバーの押尾衛さん。

たくさんの人にそのことを伝えるには…と思案していたところ、高校の同級生であり、「手づくり絵本の会」代表の森アツシさんと貝塚で偶然再会。

意気投合し、今年4月から紙芝居作りをスタートさせました。

作画を担当した森さんは「広い世代に楽しんでもらうためにも親しみやすいタッチに仕上げるよう心掛けました。資料を見ながら縄文人を描くのは勉強になり、楽しかったですね」とほほ笑む。

逆に、令和の小学生の服装やヘアスタイルを描くのに苦労したという笑い話も飛び出しました。

各イベントで披露、続編も構想中!

2021年10月2・3日の「縄文秋まつり」でお披露目すると、子どもから大人まで大好評!

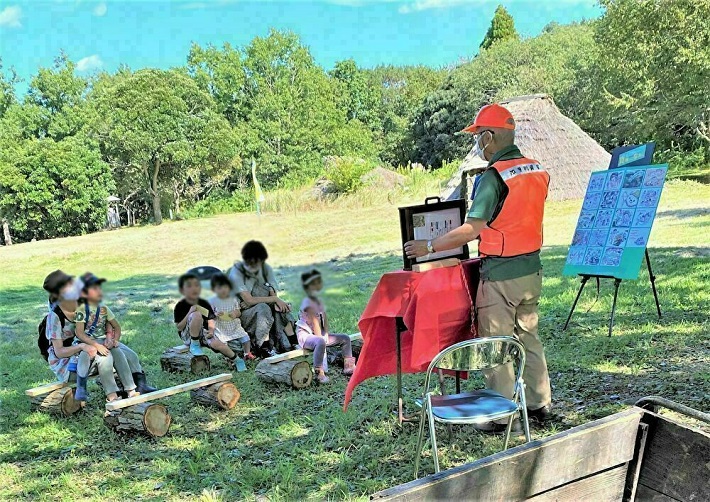

▲大人も子どもも興味深々!

12月12日(日)には、都賀の台ショッパーズ(若葉区都賀の台4-11-2)で開催の「都

賀の台マルシェ」、加曽利貝塚「縄文ひろば」の2カ所で上演を行いました。

「ゆくゆくは、小学校や幼稚園に出張して紙芝居を披露したい」と同会メンバーも気合十分。さらに第2作、第3作の制作にも意欲的で、メンバーの間では新たなストーリーを構想中だといいます。

縄文時代と加曽利貝塚への愛と情熱にあふれた手作り紙芝居、ぜひ一度ご覧あれ!

※問い合わせ

sasakih2@jcom.zaq.ne.jp