埼玉県に本社を持つ(株)FRDジャパンは、2018年から木更津市にあるプラントで、サーモントラウトの陸上養殖を行っています。

今回、同社が取り組む「環境に優しい閉鎖循環型の陸上養殖事業」を取材。

そこで見たのは未来の水産業の形でした。

公開 2022/03/11(最終更新 2023/12/27)

花

48歳で普通自動二輪免許を取得したへっぽこアラフィフ主婦ライダー。千葉は魅力的なライディングスポットがたくさん!取材と称してソロツーを楽しんでいます。【ブログ】https://ameblo.jp/ohana-hann/

記事一覧へ目次

サーモンをプラントで育てるメリットとは

眼前に広がる室内プールで、渦を描ながら泳ぐサーモントラウトの群れ。

しかし驚くなかれ。ここは海ではありません。

木更津港から内陸10キロ程にある工業地帯、かずさアカデミアパークの一角。サーモンの陸上養殖を展開している、FRDジャパンの木更津プラントなのです。

「ここで泳いでいるのは埼玉プラントでふ化させたサーモンです。

9カ月目になると埼玉から木更津プラントに移し、18か月目の出荷時までここで育てます」と案内してくれたのは、FRDジャパンで事業開発とマーケティングを担当する宮川さん。

埼玉でふ化させたサーモンを、なぜ木更津に移動して育てるのかを宮川さんに尋ねると

「埼玉プラントでは、大きく成長したサーモンを育てる敷地の広さがないんです。また木更津プラントは市場に近いので輸送コストが抑えられ、貴重な国産サーモンを冷凍せずに出荷できるという利点もあります」との回答が。

なるほど。でも海で育てた方が、施設を造るより簡単なような気がするのですが…

「プラントでの養殖は、例えば木更津のような陸送の便利な場所などで行える、生育に適した水温管理ができるのでいつでも旬のサーモンを出荷できる、台風などの自然災害の影響を受けづらい、など多くのメリットがあるんですよ。それに…」

と、宮川さんによって語られたのは、私たちの食卓をも左右する、世界規模の問題だったのです。

私たちの食卓から魚が消える?

限られた水産資源と未来を守る新技術

寿司ネタや刺身、焼き魚など、私たちの身近な食材として愛されてきた食用サーモン。その人気は日本に留まらず、世界中で高まっています。

サーモンの養殖に適しているのは水温15℃前後の波が立たない入江と言われ、流通する食用サーモンのほとんどが、この条件を満たすノルウェーとチリの海で養殖されたものです。

しかし右肩上がりの需要に応じてきた結果、現地ではもうサーモンを養殖できる海面スペースがない飽和状態だと言うのです。

さらに海面に養殖場を密に作りすぎたせいで、餌やふんが海に沈殿して環境が汚染されるという、深刻な社会問題も引き起こしていました。

世界的にも魚の天然漁獲量は減少傾向にあるといい、現在サーモンのみならず多くの魚が海上養殖で育てられるようになっています。

しかし海での養殖は、自浄作用を超える規模で行うと、海洋汚染を引き起こす危険性をはらんでいるのです。

庶民の味方だった海産物が、食卓から消える…。

これらの問題を解決すためにFRDジャパンが取り組んだのが「新しい陸上養殖」でした。

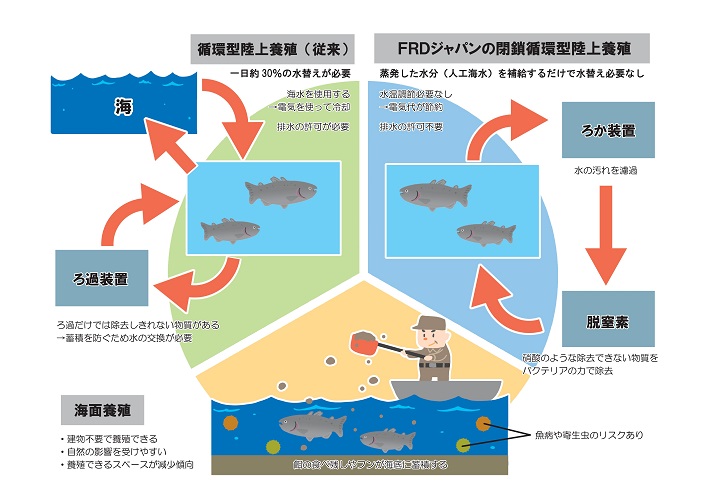

今までも陸上養殖を行う業者や企業はありましたが、既存の陸上養殖方法には、クリアすべき問題がありました。

一般的に行われる循環型の陸上養殖では、1日約30%の海水を替える必要があります。

取り入れた海水は、サーモンにとっての適温である15℃まで冷却させなければなりません。しかし夏場の水温は約30℃というぬるま湯くらいにまで上昇するため、水温調節にかかる電気代が陸上養殖の大きな課題となっていたのです。

コストを削減し、安全で新鮮、かつ安価な水産物を食卓に届けるためにはどうしたらいいのか。

そこでFRDジャパンが編み出したのが「閉鎖循環式陸上養殖」という独自技術でした。

これは水の汚染物質をバクテリアの力で除去し、蒸発などで失われる水分を補給すれば、使用した水をほぼ100%再利用できるという、水替えに伴う諸問題を一気に解決する画期的な新技術です。

さらにFRDジャパンでは病気や寄生虫の心配がない水道水で作った人工海水を使用した、抗生物質を使わない養殖を行っています。

運命的に出会った各分野のプロ

「おかそだちサーモン」誕生までの道のり

商社の水産部門に勤務し、養殖にまつわる世界の現状を目の当たりにした十河(そごう)さん(現・FRDジャパン取締役)は強い危機感を感じ「サーモンを国内で養殖し、安定的に供給できないものか」と考えていました。

そんな十河さんに、水処理技術を研究していた辻さん(現・同社代表取締役)と、微生物のプロで、水分析を手掛ける小泉さん(現・同社執行役員)の2人との運命の出会いが訪れます。

当時「絶対に失敗する」とまで言われていた水替えなしの陸上養殖。

しかし辻さんと小泉さんという2人のプロフェッショナルは、水処理業界で活用されていた生物ろ過システムを養殖システムに応用し、全く新しい水循環方法を開発したのです。

こうして2013年、辻さんと小泉さんはFRDジャパンを設立。2人に水産業の可能性を感じた十河さんは、三井物産からFRDジャパンへの出資を実現させました。

2018年には十河さんもFRDジャパンに加入し、同年8月に木更津プラントは開設します。

そして2021年には首都圏で「おかそだちサーモン」の販売を開始。現在も安定した出荷を続けています。

「現在流通しているほとんどのサーモンは輸入品です。輸入品は魚を締めてから消費者に届くまでに10日程かかってしまいます。対しておかそだちサーモンは締めた当日でも出荷できるため鮮度が良く、『生のおいしさが味わえる』という声もいただいています」と宮川さん。

おかそだちサーモンは、現在首都圏のコープみらい8店舗や、木更津市内の一部スーパーなどで購入できる他、ホテルニューオータニのメニューに使用されているとのことです。

FRDジャパンが示す新しい水産業の形とは

「今後海面養殖はますます難しくなると予想されます。プラントの安定した生産が浸透すれば、みなさんに安価で水産物をお届けできるはずです」と宮川さんは語ります。

FRDジャパンでは現在年間30トン出荷しているおかそだちサーモンを、今後2,000トン、10,000トンに増産する計画です。

また閉鎖循環式陸上養殖によるプラントを国内の複数個所へ、さらにはアジアを中心とした全世界でも展開し、さらに養殖が難しいとされる他魚種への取り組みも考えているとのこと。

魚は「海で獲る」ものではなく、「プラントで育てる」ものに移行していく未来が、もうそこまで来ているのかもしれませんね。

FRDジャパンの新技術開発の陰には、限られた海洋資源と環境を守ろうという強い意思と使命感がありました。

「自分は今、新しい漁業の夜明けに立ち会っている」

目の前で力強く泳ぐサーモンは、そんな新時代を予感させるのでした。

株式会社FRDジャパン

本社/埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場1-7-13

木更津プラント/千葉県木更津市かずさ鎌足3-9-13

HP https://frd-j.com/