家庭用からプロ仕様まで「究極の切れ味」を求めて――。

匠の技「江戸研ぎ」の手打ち包丁にこだわる、刀舟技研(とうしゅうぎけん。埼玉県三郷市)の二代目刀舟・戸崎隆徳さん(62)に、江戸研ぎの極意を聞きました。

公開 2022/03/06(最終更新 2022/03/04)

刀鍛冶の伝統製法を包丁作りに

刀舟技研は、初代の戸崎幸一さんが約70年前に東京の御徒町で創業したトザキ商店が始まり。

その後、日暮里への移転、株式会社化、社名変更などを経て、三郷に根を下ろしました。

社名は、初代が立ち上げた「刀舟」ブランドが通信販売などで広く全国に知られたことから採用。

技研の「研」は研究ではなく「研ぐ」から取りました。

刀舟技研の包丁作りは、刀匠の技法「火造り鍛造」から、焼き入れ・焼き戻し、接合、型抜きを終えた刀身を独自の「江戸研ぎ」で仕上げ、ハンドルを取り付け、研磨で完成させます。

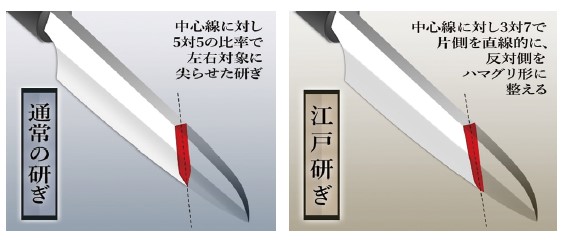

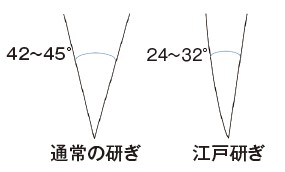

通常の研ぎは包丁の断面が左右対称なのに対し、「江戸研ぎ」は中心線に対し片側を直線的に、反対側をハマグリ型(曲線状)に整えて研ぎます。

これが食材の繊維を壊さず、うま味を逃さない究極の切れ味を実現します。

「一般的には、刃先を薄くすると刃こぼれで切れ味が長持ちしにくく、厚くすると切れ味が鈍るもの。切れ味鋭く長持ちさせる『江戸研ぎ』の技を伝えていきたい」と隆徳さん。

イベントで地域交流 研ぎ直しも好評

同社は地元・三郷への還元と地域交流も大切にしています。

取材の日は近隣地域を対象にしたイベントを開催中で、会期半ばで研ぎの依頼が100件近く入る盛況ぶり。

次々に訪れる客に、包丁研ぎや選び方などを丁寧にアドバイスしていました。

通常時も、包丁研ぎ直しを1本1,100円から受け付けています(他社製品も対応)。

コロナ禍で自炊する人が増えていますが、初めて買うなら三徳包丁がお薦めとのこと。

「野菜は手前から奥へ動かす『押し切り』、肉や魚は奥から手前に『引き切り』。三徳なら一本で対応できます」と隆徳さん。

「手作業で作り上げた包丁は研ぎや修繕によって新品同様によみがえらせることができるため、末永く使い続けられます。刃物の事で分からない事があれば、お気軽にご相談ください」(取材・執筆/松島徹八)

株式会社刀舟技研

住所/埼玉県三郷市中央5-1-8

電話/ 048-951-3171

HP/http://www.hamono-ft.jp/