放映中の人気大河ドラマ「鎌倉殿の13 人」でおなじみの源頼朝。

本行徳には頼朝が登場するむかし話が伝わる他、市内数カ所にゆかりの地が存在します。

公開 2022/07/19(最終更新 2022/07/15)

ショー

市川・船橋担当。主に市内の歴史、民話、建造物、イベント等の情報発信。個人的には1980年代より、東京・昭和初期の面影を撮影中。1989年銀座ニコンサロンで個展「都市観察―木造3階建てのまわりでは」、2010年オリンパスギャラリーで「トーキョー・人模様」

記事一覧へうどん屋との出会い。下総国府から鎌倉へ

平安時代の1180(治承4)年、以仁王が「平家を討て」と全国の源氏一族に命じました。

伊豆蛭ヶ小島に流されていた頼朝は、わずか300騎で挙兵しましたが、石橋山(神奈川県)の合戦で敗れ、家来と共に小舟で安房に向かいます。

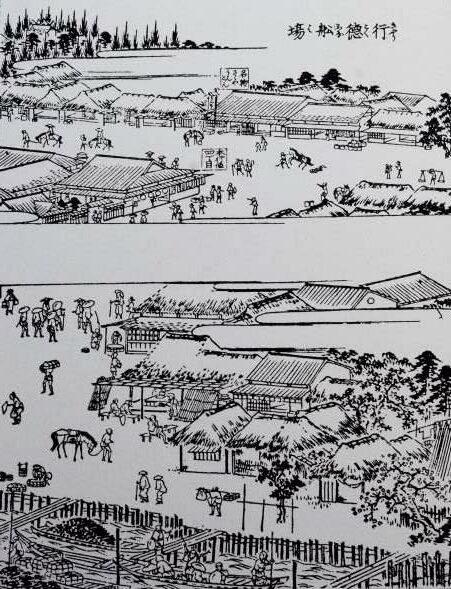

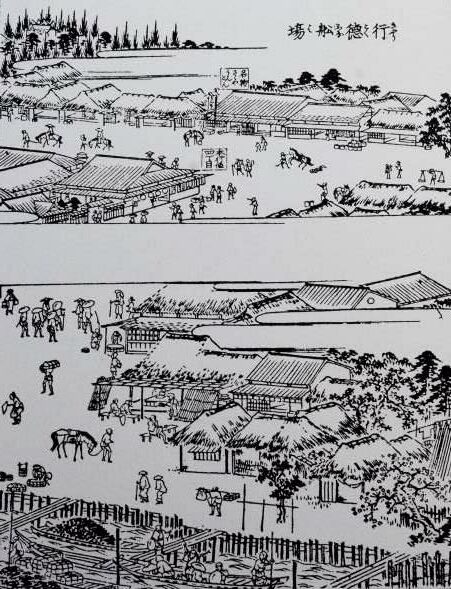

むかし話では、途中強風により東京湾の奥へ流され、行徳の浜に着いたと伝わります。

空腹でさまよっていた頼朝一行を見て、行徳のうどん屋の主人・仁兵衛は家に一行を招き、うどんと酒などでもてなしました。

元気を取り戻した頼朝は厚く礼を述べ、「わが源氏の家紋である『笹りんどう』をおまえの家のしるしにするがよい。これから笹屋と名乗ることにせよ」と言い残し、再び安房の国へ向かったのです。

上総から下総に入り、国府台の下総国府で千葉常胤軍300余騎と上総介広常軍2万余騎の軍勢と合流した頼朝は鎌倉へ。

その後、平家を滅ぼし鎌倉幕府を開きました。

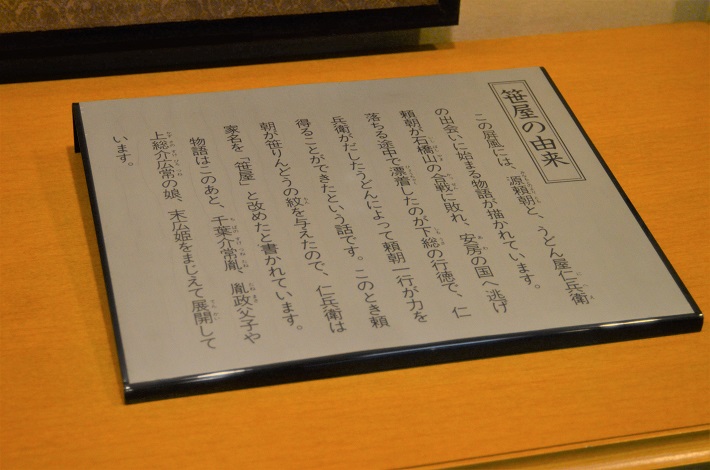

笹屋の名前を頂いた仁兵衛の店は江戸時代に移転します。

場所は、常夜灯で有名な行徳新河岸の船着き場からすぐの行徳街道沿い。

江戸から明治にかけては広く県外にまで知られた、行徳の名所となりました。

菅野、宮久保、八幡にも残る伝説

現在でも1854(安政元)年に建てられた家が行徳に残っています(建物のみ。個人宅)。

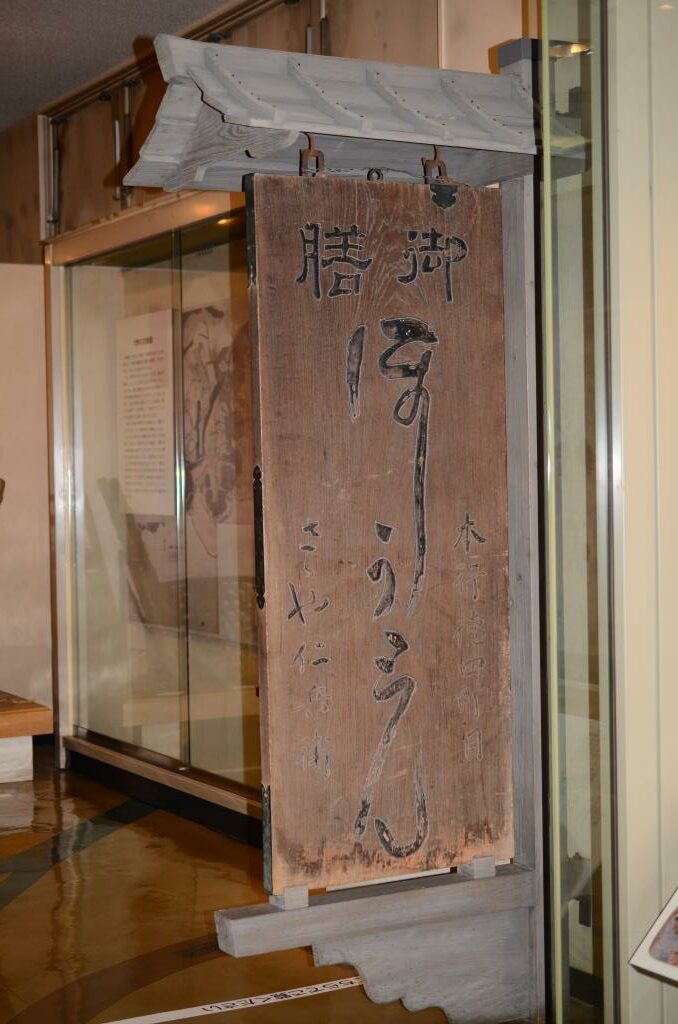

また、頼朝と仁兵衛の出会いが描かれた「頼朝公うどんを食するの図」の笹屋の屏風(複製)と、大田蜀山人(江戸時代を代表する文人・狂歌師)筆と伝わるケヤキの大看板(高さ約162㎝)が市立市川歴史博物館に展示されています。

市川市内には他にもゆかりの地があります。

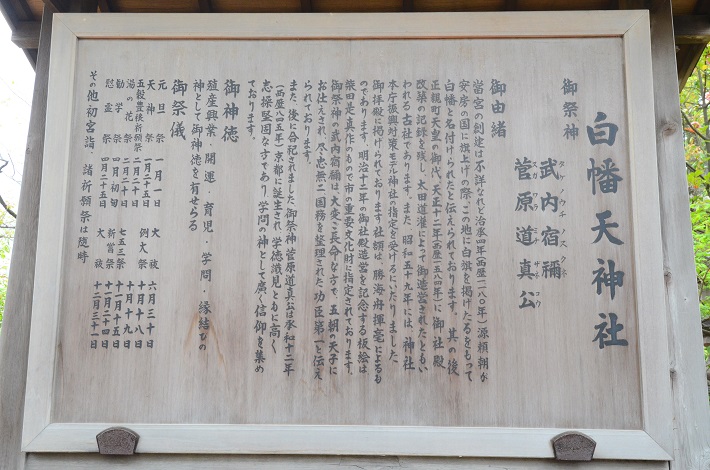

菅野の白幡天神社は1180年、頼朝が下総に入った際、ここに白旗を掲げたことが名の由来と伝えられます。

宮久保の台地にも多くの白旗が立てられ軍勢の目印となったことが、やはり白幡神社の社名の由来とされています。

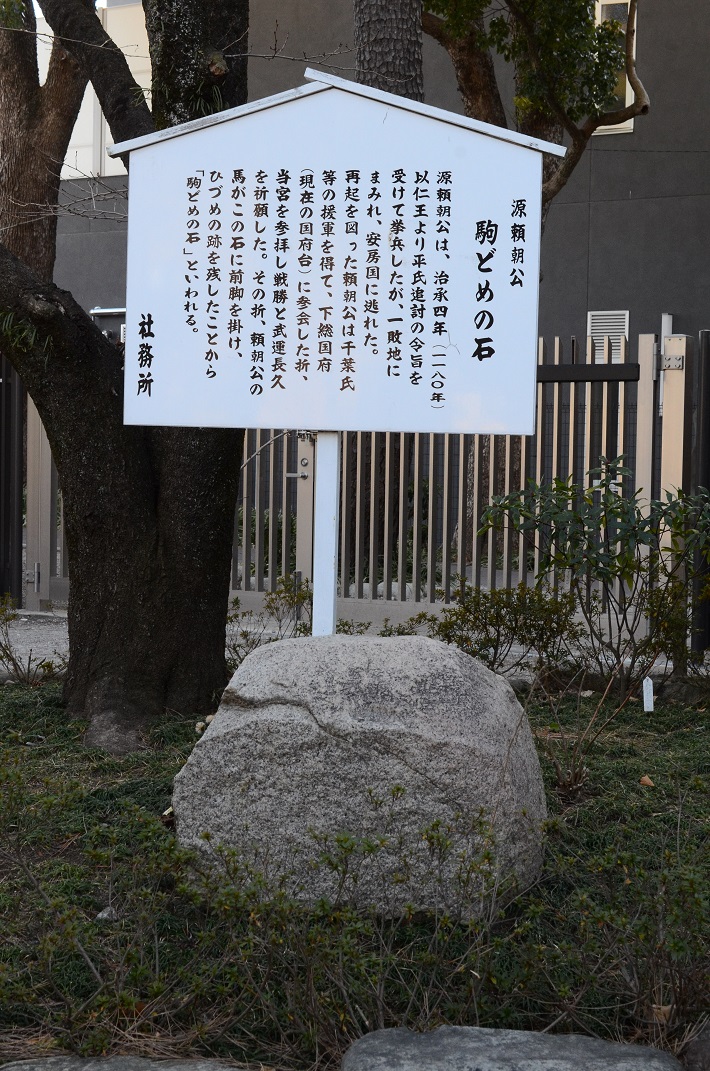

同年、頼朝は国府台に参会の折、葛飾八幡宮を参拝しました。

その時、頼朝の馬が前足を掛け、ひづめの跡を残した「駒どめの石」が同神社内にあります。

取材協力/市立市川歴史博物館、笹屋うどん個人宅、葛飾八幡宮、白幡天神社、白幡神社

参考資料/市立市川歴史博物館展示解説、年報第12号

参考・引用資料/『市川むかし話』〔改訂新版〕(市川民話の会発行)

住所/市川市堀之内2-27-1

問い合わせ/047(373)6351 博物館事務室