毎月第2・3・4月曜日に鎌ケ谷市中央公民館で活動している「手話を楽しむ会」。

聞こえない・聞こえにくい人同士の関係づくりを大切にしています。

公開 2022/08/17(最終更新 2022/08/22)

ハマミエ

鎌ケ谷出身&在住のフリーライター。趣味はドライブと食べ歩き。温泉とコーヒーとウクレレが好き。生まれ育った鎌ケ谷の知られざる(?)魅力を発信して地元を元気にしていきたいと思っています。https://lit.link/hamaemi

記事一覧へ手話と要約筆記で意思疎通をフォロー

「手話を楽しむ会」は、聞こえない・聞こえにくい人が、手話などのコミュニケーションの学びと、同じ悩みを持つ仲間の交流のために2014年に設立されました。

聞こえない・聞こえにくい人の中には、周囲の会話や音が聞き取れないために孤独を感じている人や、外出に不安を感じている人も多いといいます。

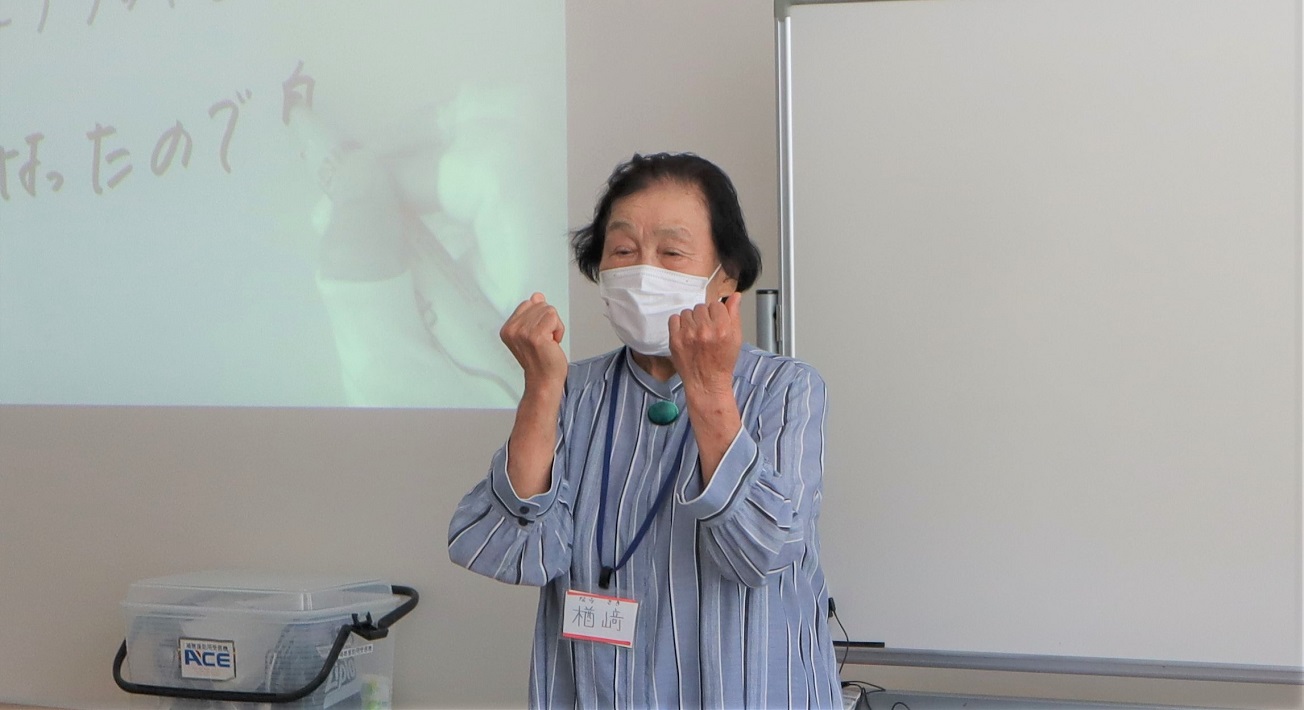

「手話の勉強をしながら、安心して集まれる場所にしたい」と創設時から参加している楢﨑さんは語ります。

現在の会員数は50代から最高齢90歳までの21人。

聞こえ方の状態は、補聴器を付けると聞こえる人、付けてもあまり聞こえない人、片方だけ聞こえない人など一人一人違います。

活動には要約筆記者も参加し、話の内容やその場で起こっていることを文字にして伝える筆記通訳で、参加者に正確な情報を届ける手助けをしています。

仲間づくりで社会参加の一歩を!

取材当日は、グーとパーを使った手話で一人ずつ短文を作る練習をしていました。

入会して2カ月のメンバーも両手のこぶしを同時に2回下ろす「頑張る」の手話を使って「手話の勉強をみんなと一緒に頑張りたい」と表現。

「手話は手の向きで意味が違うものもあり覚えるのは大変。1回に1個ずつでも覚えればいいという気楽な気持ちで参加しています。会で仲間ができて心強い」とメンバーの一人は語りました。

手話の学習中も笑い声が上がり、終始和やかな雰囲気でした。

会の後半は、鎌ケ谷市きらりホールに移動し「FM補聴システム」の講習会を実施。

※FM補聴システムとは、FM送信機を通した音を電波に乗せてFM受信機に送り、受信機につないだヘッドフォンなどを通して音を耳に届ける仕組み

FM受信機を使うと周囲の雑音が入らずクリアな音で聞こえるといいます。

この日はホールの音響で音楽を流し、FM受信機を利用すると実際に自分がどう聞こえるかを体験しました。

「会では、孤立せずに社会参加できるよう福祉制度や福祉機器などの情報提供もしています。聞こえにくさで困っている方は、気軽に見学に来てほしい」と代表は語りました。

活動日時/毎月第2・3・4月曜日、12:30~15:30

活動場所/鎌ケ谷市中央公民館 学習室

住所/千葉県鎌ケ谷市富岡1-1-3(きらり鎌ケ谷市民会館内)

問い合わせ/047-443-8485 手話を楽しむ会 中川