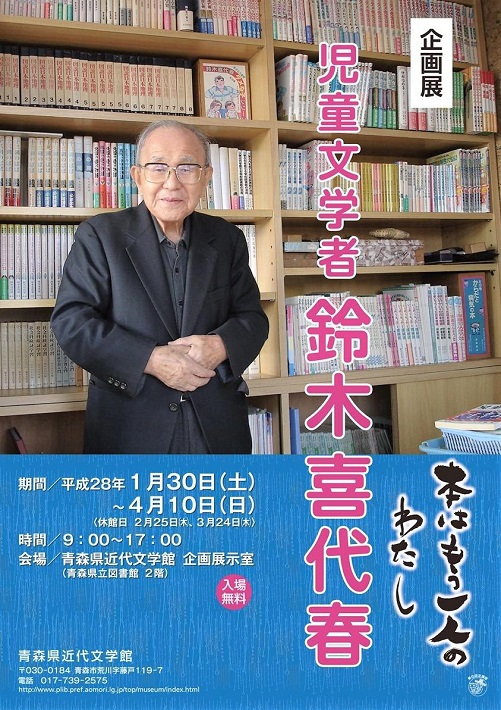

松戸市で長く教師・校長を歴任し、生涯で170冊以上の本を書き残した鈴木喜代春さん(1925~2016)。

なぜ鈴木さんの本はこれほど多く出版され、読まれ続けてきたのでしょう。

公開 2022/10/12(最終更新 2022/10/11)

F

東京生まれ。月の出ている日は必ず見つけて写真に撮りブログにアップする月大好き人間です。果物を食べながら、「この果物はどうやって生まれてきたのかな?」とすぐ考えるタイプ。ちなみにプロフィール写真は、以前記事作成のために撮影した栗の赤ちゃんです。

記事一覧へ子どもに希望を与える物語を作る

青森県生まれの鈴木さん。

終戦直後に教師になり、作文を通して学習意欲を培う生活綴方運動に参加。

熱心に指導した学級文集『みつばちの子』が注目され、本になりました。

それをきっかけに鈴木さんの名も教育界に広まったのです。

そんな中、水田単作の農業が赤字経営だと、学習で知った生徒たちの顔が曇りました。

子どもを輝かせる学習のはずが、困り果てた鈴木さん。

でも、泥んこになって親の田植えを手伝う子どもの姿を見て、はっと気付きます。

「知識だけの学習ではダメだ。『人間』のいる教育でないと!」

事実を知っても、現実から逃げず頑張る子どもの背中を押す「物語」を自分が作って「教材」にすればいいと、進む道が見えました。

知識だけでなく「人間」がいる「教材」

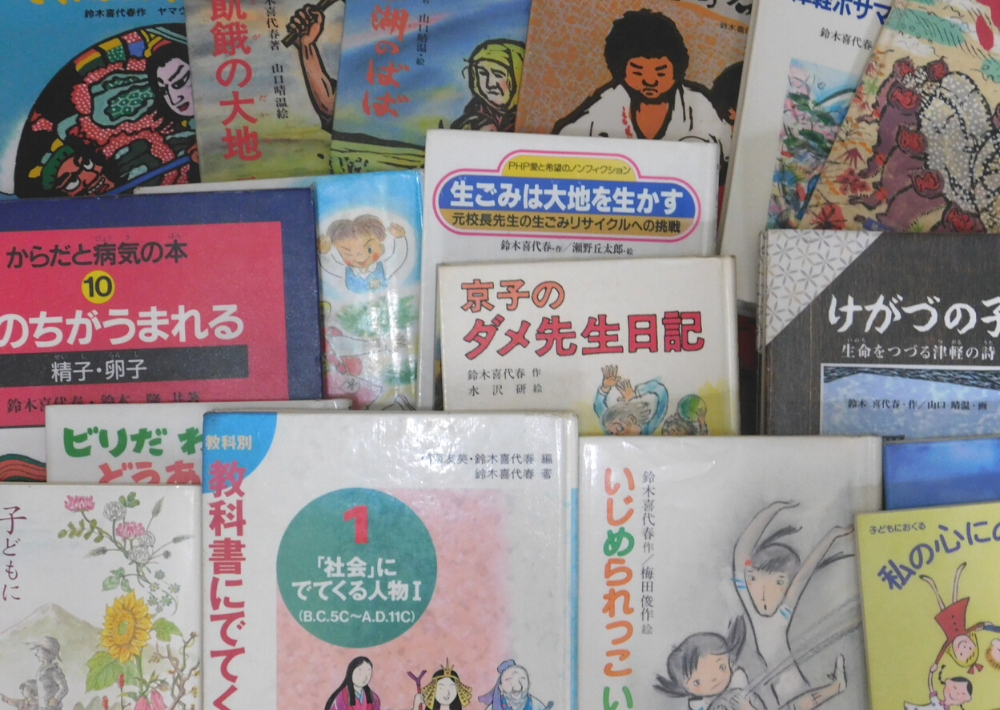

著作『十三湖のばば』は青少年読書感想文全国コンクールの課題図書に選ばれ、『津軽の山歌物語』は日本児童文芸家協会賞に輝きました。

さらに、「ダメな子シリーズ」など、いじめや落ちこぼれ問題を乗り越えていく話は、子どもたちに自信と勇気を与え、多くの本が次々と出版されました。

また、『モンゴルに米ができた日』のように、子どもの目標になる人々の素晴らしい活躍も、優れた読み物として数多く残しました。

これらの本はすべて鈴木さんが、学習だけでは伝えきれない「人間の素晴らしさ」を伝えるために書いた「教材」でした。

小学生でも、『十三湖のばば』のような青森の悲惨な話の読後には農民の勇気や力強さに感動するでしょう。

そこが鈴木さんの本のすごいところです。鈴木さんを知る人に聞くと、鈴木さんは生徒の言葉によく耳を傾け、自分に間違いがないかいつも気遣う謙虚な先生だったそうです。

そんな鈴木さんは、本の中に今も生きています。

会いに行ってみませんか。

大人も大歓迎してもらえます。

参考/『子どもとともに私の教育実践史』(鈴木喜代春・教育新聞社)