1920年代の我孫子には、原田京平や甲斐仁代を中心とした若き画家たちが志賀直哉邸に集い、文化サロンを形成していた時代がありました。

志賀直哉邸の崖上の離れ(通称二階家)に滞在していた甲斐は、女性で初めて二科展に入選。

作家の林芙美子や吉屋信子をファンにし、ブリヂストン創業者・石橋正二郎夫妻からもサポートを受けていた実力派です。

このたび白樺文学館では甲斐の生誕120年を記念して「甲斐仁代と原田恭平―志賀直哉邸に集う画家たち―」を開催。

同館学芸員の稲村隆さんと、甲斐のおいであり、茨城県で「ギャラリー甲斐仁代」を営む甲斐文男(以下、文男さん)さんにお話を伺いました。

公開 2022/11/09(最終更新 2023/12/25)

野中真規子

人・土地・物語をつなぐ 文化プロデューサー/編集者 イベントやメディアなどのプロデュース、ディレクション、制作を行い、これまで1,500人以上の「豊かで楽しく生きる人」に取材。自己探究の過程で見えてきた、暮らしや意識が変わる瞬間について発信中。https://www.instagram.com/teganumakki/

記事一覧へ目次

カラフルで温かな色彩と、のびのびとした画風が目を引く油彩画

1910年代、我孫子市には武者小路実篤、志賀直哉、柳宗悦ら「白樺派」の文人や思想家が集い、文化サロンを築いていました。

市内の白樺文学館ではそれを「我孫子・白樺派」と定義しています。

そして1923年に志賀が去ったあとも、原田京平や甲斐仁代などの画家が志賀邸に集まり、「我孫子・白樺派」の継承者として創作活動を行っていたことが、最近になってわかっています(原田についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています)。

甲斐仁代は我が国の女流画家の先駆け的存在。

その名を知る人は決して多くありませんが、生前から支持している熱心なファンがいて、没後も何度か遺作展が開かれています。

甲斐の絵は、果物や花・花瓶などの静物を中心に、人物・風景画などもテーマとし、のびのびとした筆遣いで描く油彩画。

オレンジ色を多用したカラフルな作品から「色の魔術師」とも呼ばれていました。

「甲斐の絵はじっと見ていると温かくなったり、気持ちが動かされたりすることがあり、不思議な力を感じます。ギャラリーでは数時間もじっと眺めている人もいますよ」と文男さん。

今回の展示でまず注目したいのは、我孫子滞在中に描かれた『人形』。

銀座松坂屋で開催された婦人世界主催「女流美術展覧会」に「千葉・甲斐仁代」として出品し、西洋書の部で金賞・金牌を受賞した作品です。

※現在「甲斐仁代と原田恭平―志賀直哉邸に集う画家たち―」に展示中の作品とは異なります。

恋人とともに我孫子へ移住し、あらたな文化サロンを形成

1902年佐賀県生まれの甲斐は、5人兄弟の3番目。

兄・姉・弟・妹がいて、この弟が文男さんのお父さんにあたります。

甲斐は小学3〜6年までの学力順位が常に学年1番と成績優秀。

親からは医者になってほしいと望まれたようですが、画家への道を進みました。

1916年に父親の仕事の関係で中国・青島に移住し、1919年に青島女学校を卒業した後は、上京して女子美術学校西洋画科に入学。

岡田三郎助に師事します。

YMCA寄宿舎に住み始めた甲斐は、18歳のときに作家の吉屋信子と運命の出会いを果たします。

1916年から連載していた『花物語』がベストセラーとなり、不動の地位を築いていた24歳の吉屋から甲斐は大きく影響を受けました。

1923年には花物語からインスパイアされた作品『グラジオラス』を二科展に出品すると、見事入選します。

1922年に女子美術学校を卒業すると、1923年には青島に一時帰国。

現地でも精力的に創作活動を行いました。

そんな甲斐が我孫子に移住したのは1924年ごろと思われます。

志賀直哉邸の崖上の離れにパートナーで帝展画家の中出三也とともに住みました。

我孫子にやってきた理由は定かではありませんが、「志賀直哉邸の母屋に住んでいた原田京平の妻・原田睦と同じく女子美術学校の卒業生だったから」などと推測されています。

ちなみにパートナーの中出はたいへんな美男子で、吉屋信子は中出に会いたいがために甲斐の絵を何度も買いに行っていたものの、恋は実らず、吉屋はその後同性愛に走ったという説もあります。

稲村さんいわく、我孫子で原田京平一家と家族ぐるみでつきあっていた甲斐や中出のもとには絵画仲間も多く訪れるようになり、当時の志賀直哉邸は再び文化サロンとしてにぎわうようになったそうです。

当時我孫子を訪れた画家・三岸節子は、彼らの様子をこう記しています。

「手賀沼の畔りで、志賀直哉さんの別荘である。その背後の山の矢張り志賀さんの書斎に中出三也さんと甲斐仁代さんが住んでいて、イキのよい江戸っ子の中出さんに誘われてしばしば我孫子に行っている。女子美術の友達や三岸好太郎も同行している。お風呂は下の原田家の世話になる。あまりに暗いので驚き、煙にむせた記憶がある。正月料理もみんなで原田邸でいただいた」

『原田睦八十八歳自選画集』(1984年)より

こちらは原田の妻・原田睦と娘の麻那との写真です。

滞在中の甲斐は我孫子の風景を描いていたようですが、残念ながら現在までにその絵は見つかっていません。

しかし1926年には甲斐が青島で「我孫子風景」をテーマにした絵画を販売していた記録が残っています。

晩年も創作活動に集中し、没後には「甲斐仁代賞」も設立

我孫子を去ったあと、甲斐は再び上京し、1932年に藤川栄子、深沢紅子ほか6名で婦人美術協会を立ち上げます。

戦後1947年には女流画家協会の会員に。

戦中戦後は日本各地を旅し、風景を描くようになります。

同時期、パートナーの中出は甲斐への相談なしに彼女のもとを去り、三重県松坂市へ転居して美術講師になっています。

さらに、実は中出は既婚者で子どももいるという事実を知った甲斐は、ショックでアルコール依存症に。

当時弟子であった美術評論家の谷川晃一は、創作中にたびたびアルコールが切れて筆が動かなくなる甲斐に頼まれ、酒屋にビールや焼酎を買いに走ったことを記録しています。

1950年、甲斐は練馬区豊玉北町に念願のアトリエを持ち、1955年にはブリヂストン創業者・石橋正二郎・冨久さんの支援を受け、さらに精力的に絵画活動にのめりこむようになります。

「当時の手紙の記録を見ると甲斐はたびたび、練馬から池袋~浜松町まで電車を乗り継ぎ、そこから歩いて六本木の石橋家まで訪れていたようです。冨久さんとお茶を飲みながら絵について談義し、帰りにお金をいただいていたようですね。亡くなるまでの8年間で描いた作品は軽く600点を超え、生涯で描いた推定1,400点のうち、40%はこの時期に描いたことになります」(文男さん)

その後アルコールの影響もあって体調を崩しがちになった甲斐は、1963(昭和38)年に長野での写生旅行中に発病し入院するも、7月に60歳で死去します。

同年から1976年にかけて、各地で遺作展が開かれました。

「1969年の遺作展では、かつてのパートナーであった中出が松坂から上京してきて、20万円くらいの絵を買ったという記録が残っています。甲斐に別れも言わず去ったことを、気にかけていたのかもしれませんね」(文男さん)

7回忌の1969年には石橋冨久さんが新人女流画家のための「甲斐仁代賞」を設立。

その後銀座画廊が継承するかたちで、賞は1980年までの20年間続きました。

受賞者には、高橋和、服部圭子などがいます。

生誕120周年の節目に、さまざまな事実が重なり開催

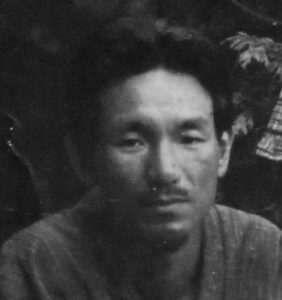

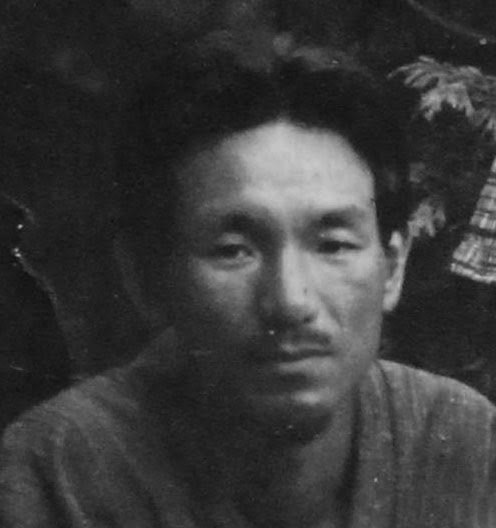

今回の展示が開催されたきっかけは、白樺文学館が所有する大正時代に写された我孫子の志賀直哉邸の写真でした。

同館が私営時代に関わっていた郷土史家が、そこに写る人物の一人を甲斐仁代であることをつきとめ、稲村さんがその写真を手にギャラリー甲斐仁代に働きかけたのです。

「稲村さんに写真を見せていただいて、私も甲斐の資料を調べてみると、写真撮影の前年に甲斐が友達から受け取ったはがきの宛先が『我孫子の弁天山(志賀直哉邸) 甲斐仁代様』となっていました。さらに甲斐が描いた百日草の絵が、額装されない状態で原田京平の資料群から見つかったのです。甲斐が原田に贈ったものなのか、誰が所有していたのかはわかりませんが、我孫子に作品が残っていたことからも、当時甲斐が我孫子に住んでいたことは間違いないとわかりました」(文男さん)

こうして甲斐と我孫子とのゆかりが判明し、ちょうど甲斐の生誕120年の節目となる今年に、我孫子での展示が実現したのでした。

「文男さんのご厚意でギャラリー甲斐仁代からの全面協力もいただき、作品を多数お借りできましたので、前期と後期で内容を入れ替えて展示します。これを機に、甲斐の作品の価値が世に広まり、我孫子の文化的魅力もさらに多くの方に知っていただければと願っています」(稲村さん)

今年は甲斐と同時期に岡田三郎助に師事し、親友でもあった深沢紅子の出身地・岩手県盛岡市でも甲斐と深沢の「友情絵画展」が12月7日まで開催されます。

さらに来年2月には佐賀県立美術館でも甲斐の回顧展が予定されており、甲斐仁代の作品価値はますます見直されることになりそうです。

我孫子周辺の方は、地元で作品を眺められる貴重なこの機会に、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

白樺文学館 甲斐仁代と原田京平―志賀直哉邸に集う画家たち―

HP/https://www.city.abiko.chiba.jp/event/shiseki_bunkazai/shirakaba/index.html

住所/千葉県我孫子市緑2-11-8

開催日/前期 〜11月27日

後期 11月29日〜1月29日

開館時間/9時30分〜16時30分

休館日/毎週月曜(祝祭日の場合は開館し、直後の平日が休館)、年末年始

料金/一般 300円、高校生・大学生 200円(団体料金、鳥の博物館・杉村楚人冠記念館との共通券もあり)

アクセス/JR我孫子駅南口より徒歩15分(1.2キロメートル)

JR我孫子駅南口よりバス 3つ目の停留所:アビスタ前下車 徒歩2分)

問い合わせ

TEL/047-185-2192

Twitter/@abikoshirakaba(毎日更新)

ブログ「文学館だより」 abikoshirakaba.blogspot.com/