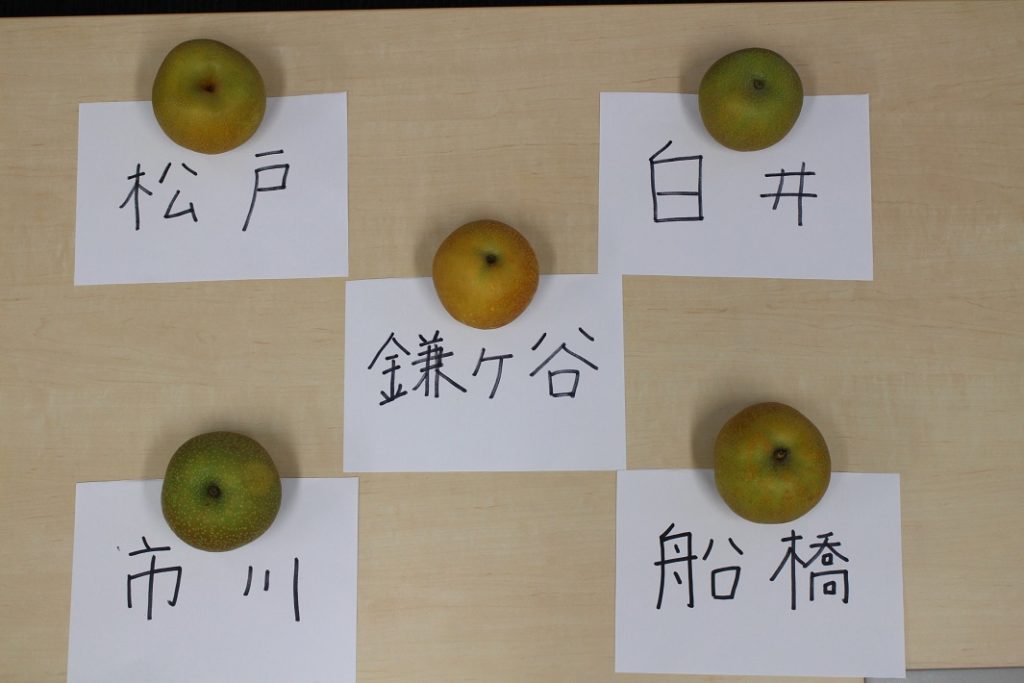

「市川のなし」は2007年に地域ブランドとして認証され、現在市内約200軒の梨農家が栽培しています。これは市川の梨栽培誕生に関わった川上善六さんの物語です。

公開 2022/11/27(最終更新 2022/11/25)

ショー

市川・船橋担当。主に市内の歴史、民話、建造物、イベント等の情報発信。個人的には1980年代より、東京・昭和初期の面影を撮影中。1989年銀座ニコンサロンで個展「都市観察―木造3階建てのまわりでは」、2010年オリンパスギャラリーで「トーキョー・人模様」

記事一覧へ生活が楽になる八幡に向いた作物は何か

江戸時代、市川の八幡村に住んでいた川上善六さん。

当時の八幡村は一面に畑が広がる農村。米や麦の栽培に向かない砂地だったので、苦しい貧しい暮らしでした。

そのため、土地に適した作物はないかと常に考えていました。

『市川のむかし話』によれば、28歳の秋、八幡様の農具市(ボロ市)に出ていた古本屋で中国の詩集を手に取った時、梨の白い花が雪のようにきれいに咲いている様を詠んだ詩が目に留まりました。

「これだ!八幡で梨を作って白い花を雪のように咲かせてみてぇ」と強く思ったと伝わります。

善六さんは寝食を忘れたように梨作りを調べ続けた結果、美濃で梨作りが盛んだと知りました。

梨栽培を学び小枝を譲り受け八幡で栽培

旅の末、美濃にたどり着くと、八幡と同じ土質でした。

喜んだ善六さんは栽培方法を教わり、藩の許可を得て丈夫な小枝をもらったのです。

帰路は潮風の当たる東海道を避け、山道の中山道を通ることにしました。

小枝への水分を絶やさぬよう大根に挿し、大根は村ごとに替えて八幡へ。

すぐに八幡神社の境内の一部を借りて梨栽培を始めました。

その木は数年後には立派な実を付け、江戸一帯で高く売れるように。

村人たちにも進んで梨栽培を教え、「八幡梨」として有名になり、また、尾張藩の殿様に梨を献上しました。

梨栽培で財をなすも決しておごらず、村人には読み書きを教えた善六さん。

代官から苗字帯刀を許され、1829(文政12)年、87歳で生涯を閉じました。

1915(大正4)年、善六さんの遺徳を後世に伝えるため、八幡神社境内に遺徳碑が建てられました。

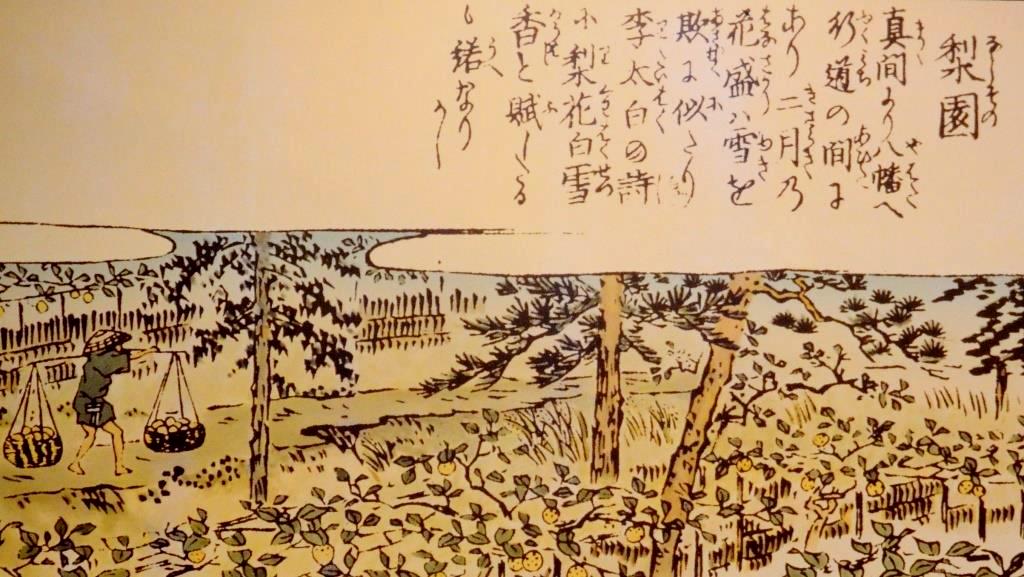

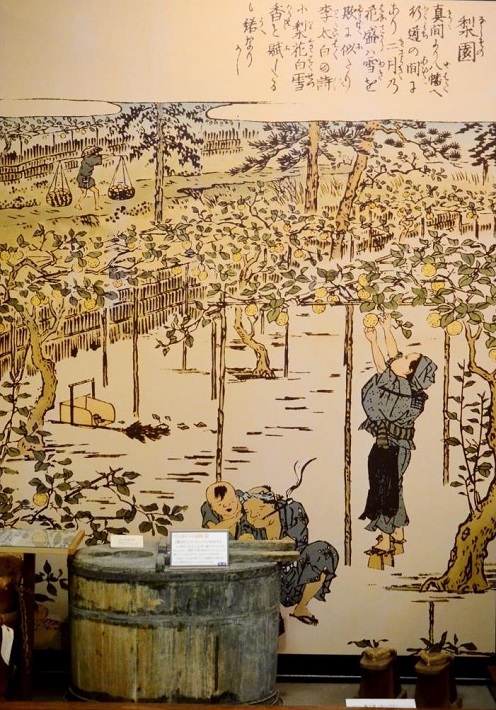

市川歴史博物館では江戸時代の梨栽培の様子を描いた「江戸名所図会」を紹介、図の右上に「梨園、真間より八幡への行道の間にあり、二月の花盛は雪を欺くに似たり、李太白の詩に梨花白雪香と賦したるも諾なりかし」の表記があります。

善六さんの思いは実現し、現在市内では大町、大野町、柏井町などで盛んに梨が栽培され、大町駅近くの「大町梨街道」沿いに約50軒の直売所が並んでいます。

来年は市発行の「農産物直売所マップ」を手に訪ねてみては。

取材協力/市川市経済部農業振興課、市立市川歴史博物館、葛飾八幡宮

参考・引用資料『市川むかし話』〔改訂新版〕(市川民話の会発行)、市川市経済部農業振興課広報資料

「いちかわ農産物直売所マップ」に関する問い合わせ

電話番号/047-711-1141

市川市経済部農業振興課

こちらの記事もおすすめ