台湾茶と聞いて、どんなことを想い浮かべますか?

入れ方が難しそう?専用の茶器が必要?おいしそうだけど、高価そう…

筆者にとって、台湾茶はどこか格式高く、別世界の住人の飲み物であるような印象でした。

今回、台湾茶専門オンラインショップ「taiwan tea 22」を運営する定岡壮一朗さん、美穂さんご夫妻から、台湾茶の種類や特徴、入れ方など、初心者にも手軽に楽しめる魅力をたっぷりお伺いしてきました。

台湾茶、あなたもきっと飲みたくなりますよ!

公開 2023/02/17(最終更新 2023/12/26)

目次

台湾茶とは?その歴史と特徴 地形と気候が生み出した独自の香りと風味

台湾茶の栽培の歴史は、19世紀初頭(日本では江戸時代後期)、中国福建省の商人が茶の苗木を台湾北部に伝えたのが始まりとされています。

その後、全島面積の2/3が山岳地という地形と島国特有の気候条件のもと、中国茶とは異なる独自の製法と加工法が発展し、現在では「台湾茶」というひとつのカテゴリーを確立するまでに普及しました。

台湾茶の大きな特徴は、そのほとんどが「青茶」に分類される「烏龍茶」であるということ。

台湾茶専門オンラインショップtaiwan tea 22の定岡さんご夫妻に詳しく教えていただきました。

taiwan tea 22は、実店舗はありませんが、千葉県八千代市を拠点に活動し、千葉県内をはじめとするマルシェやイベントにも出店しています。

――私たちの生活にもなじみ深い烏龍茶ですが、「青茶」と呼ばれているのですか?

定岡さん(以下 定):茶葉には酵素が含まれていて、摘んでそのまま置いておくと発酵します。その発酵の度合いでお茶の種類が異なります。発酵させないものを「緑茶」、完全に発酵させるものを「紅茶」、その中間程度に発酵させたもの(半発酵茶)を「青茶」と呼び、その総称が「烏龍茶」というわけです。

――なるほど!緑茶、青茶(烏龍茶)、紅茶の順で、発酵度が高くなるのですね。発酵のタイミングが違うと、味わいなども大きく変わるのでしょうか。

定:一般的に発酵度の低いお茶は水色(すいしょく:注いだお茶の色)が淡く、すっきりした香りと味わいが特徴です。台湾の烏龍茶は、発酵度が約20~70%と幅広く、味や風味のバリエーションが豊富であるのが魅力ですね。

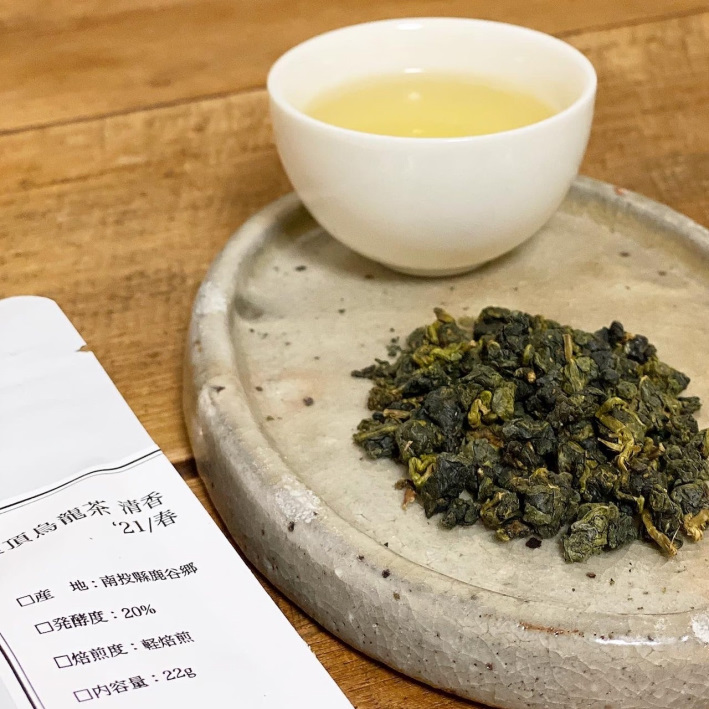

――有名な「凍頂烏龍茶」は、まるで緑茶のような色合いですね。

定:凍頂烏龍茶は発酵度が30%程度と低いので、(不発酵茶の)緑茶に似た、透明感のある明るい黄緑色をしています。さわやかで軽やかな味わいは飲みやすく、台湾茶にあまりなじみがないという方にもぜひ飲んでいただきたいです。

おすすめの茶葉の種類は?

今回、定岡さんご夫妻にtaiwan tea 22で特に人気が高いという3種類のお茶を入れていただきました。

代表的な「凍頂烏龍茶」は入門編としておすすめ

まずは先ほど少し言及した「凍頂烏龍茶」です。

烏龍茶というと茶色いイメージがあったので、「実は緑茶です」と言われたらそう思ったかもしれません。

新緑がそよぐ風の色を映したような美しい色合い、さわやかな香りとすっきりしたのど越し。

気持ちが晴れ晴れとする思いでいただきました。

春茶と冬茶があり、また、その年の気候にも仕上がりが左右されるという凍頂烏龍茶。

「春摘み茶には、春ならではの華やかでフレッシュな香りがあり、冬摘み茶は甘みと旨味が強いです。同じ凍頂烏龍茶ですがまったく別もののように感じられることも」と壮一朗さん。

世界的な感染症拡大による渡航制限により、仕入れは空輸に頼るしかない昨今、親交のある茶園・製茶所から届く茶葉を「今年はどんな出来かなと私たちもドキドキしながら待っているんです」と美穂さんは笑顔で話してくれました。

リラックス効果も期待できる「GABA龍茶」はコストパフォーマンスも◎

次にいただいたのは、アミノ酸の一種で、ストレスを軽減しリラックス効果をもたらすという成分を多く含む「GABA龍茶(ギャバロンちゃ)」。

こちらは「なるほど、烏龍茶ですね」という見た目です。

お味は、普段ペットボトルでいただく烏龍茶とはかなり違っていて、正直驚きました。

第一印象は「からだに良さそうなお茶の味」。

しかし決して押しつけがましくなく、さりげなく健康に寄り添ってくれそうな、自然の慈しみを感じるような優しい味わいです。

GABA龍茶は発酵度が70%と高めなので、果実のような味わいはどこか紅茶に近く、やわらかな口当たりに心もほぐれていくようです。

カフェインレスなのも、うれしいポイント。

自宅で入れてみたところ、独特の香りが心地よく、あっという間に飲んでしまったので、もう一杯入れることにしました。

「2煎目、3煎目と味の変化を楽しめますよ」との定岡さんの言葉を思い出しながら、同じカップにそのまま熱湯を注ぎます。

2煎目は、上品な甘みが増したように感じました。

正直、少し心配していた「渋さ」はゼロ!

お茶はだんだん渋くなるものというこれまでの印象がすっかり覆されました。

定岡さんによると、凍頂烏龍茶は3煎、GABA龍茶は5煎ほどおいしく飲むことができるとのこと。

「上質な茶葉は少し高価に感じるかもしれませんが、丸い形に仕上がった茶葉はお湯を注ぎ足すごとにゆっくりと開き、旨味成分が浸出して何煎も楽しめるので、そういう意味ではコストパフォーマンスは良いと言えるかもしれませんね」とおっしゃっていましたが、そのことを身をもって感じることができました。

甘い香りとふくよかな余韻「蜜香紅茶」は水出しも絶品

台湾でしか作られないという「蜜香紅茶」。

その名の通り、蜜のような甘い香りと、しっかりした深い味わいに気持ちも華やぎます。

独特の香りは、ウンカという昆虫が茶葉を噛むことにより生まれる自然由来のもの。

ウンカの飛来を促すためには無農薬栽培が必須であり、茶畑周辺の環境づくりも大切な要素であることを気づかせてくれます。

特筆すべきは、水出しにした蜜香紅茶のおいしいこと!

冷蔵庫で一晩置いて出来上がる水出しのお茶は、ゆっくりと抽出することで甘みが引き出され、よりまろやかに、奥行きのある味わいに仕上がるといいます。

マルシェやイベント出店時に水出しの蜜香紅茶を試飲して気に入り、ボトルも含めて購入していくお客さまも多いとか。

また、養蜂家やお菓子屋さんとのコラボレーション企画も実現しており、ジャスミン茶の香りのフレーバーハニー、蜜香紅茶ゼリーなどが注目を集めています。

ホームページには、茶葉の他に上記のフィルターインボトルや、作家が手がける茶器、それぞれのお茶のおいしい入れ方などが詳しく掲載されているので、ぜひ参照してくださいね。

茶器がなくても大丈夫!おいしい台湾茶の入れ方

それではここで、定岡さんご夫妻に教えてもらった台湾茶の入れ方をご紹介。

1.マグカップに直接茶葉をひとつまみ入れます。「コロンコロン」という音がかわいい。

2.茶葉を入れたマグカップに水道水を沸かした熱湯を注ぎます。

3.マグカップに小皿などでふたをして、1分から数分。写真のようにふんわりと茶葉が広がり、豊かでまろやかな香りが立ったら飲み頃です。

4.飲み終えたら同じカップにまた熱湯を注ぎ、2煎目、3煎目と味の変化を楽しみましょう。

葉が粉砕されていないので、茶こしも不要。そのまま飲んでも口には入ってきません。

専用の茶器がなくても簡単に入れられるという点も台湾茶の魅力の一つですね。

気軽に台湾茶を楽しんでほしい

毎月仕事で訪れていた中国で出合った、中国茶の魅力。

「現地の人が薦めてくれるお茶がとてもおいしくて、おみやげに持ち帰るうちに、夫婦ともに中国茶に魅入られるようになっていました」と、おふたりは当時を振り返ります。

やがて定岡さんご夫妻の関心は台湾へと舞台を移し、茶畑や製茶所に足を運び、数十種類に及ぶお茶を試飲、おいしく、かつ手ごろな価格の茶葉を厳選して仕入れ、販売するように。

「まずは台湾茶を知ってもらい、気軽に楽しんでほしい。そんな思いで始めました」というオンラインショップは少しずつ周知され、着実にファンを増やしています。

マルシェやイベントに出店し、お客さまが「おいしい!」と声を弾ませる様子に立ち会えるのがうれしい、と笑顔を見せるおふたりは、今後も時機を見て台湾を訪れ、茶葉の開拓を続けたいと抱負を語ってくれました。

taiwan tea 22

インスタグラム/@taiwantea22

HP/https://taiwantea22.base.ec/

0227ジェフ特集_一面(選手名鑑)-一覧-1024x426.jpg)