昭和レトロ、平成レトロが話題になる中で、世界中で人気が再燃しているのがアナログレコードです。今回は二人の「達人」に話を聞きました。

目次

アナログレコードはNOWでNEW!

A-1ミュージック代表 藤井一義さん

かつての春日部のシンボル、ロビンソン百貨店と同じ年にオープン。

レコードからCD、ダウンロードへと移り変わる時代を見つめ、そして再燃するレコードブームを支える、中古レコード買取・販売店に話を聞きました。

公開 2023/03/03(最終更新 2023/03/06)

アナログレコードは「レトロ」じゃない

A‐1ミュージックは1984年にレンタルレコード店として現在の場所に開店しました。

一時は北関東に3店舗まで拡大したものの、CDの時代に縮小。

すると今度はレコードを売りに来る人が増えたため、中古の買取・販売店になりました。

「いつの時代も一定数のアナログファンはいますが、ここ5、6年は中高生や女性客も増えています。アイドル全盛期の昭和歌謡や、山下達郎や大瀧詠一などのシティポップが人気です」と藤井さん。

「デジタルが当たり前のZ世代の若者には、レコードはNOWでNEW。針を落とす、A面B面を返す、といったあの面倒な作業こそが、今の『新しい』音楽体験なんです。レトロじゃないんですよ」

レコードの魅力は「体感」と「実感」

レコードで音楽を聞くのは「体感」だといいます。

レコードには耳には聞こえない周波数の音も収録されていて、それが心地よさにつながるとのこと。

また、デジタルではアルバムの曲順を入れ替えたり1曲だけダウンロードしたりできますが、

「アルバムは小説と同じ。アーティストは曲順も考えて作品を仕上げています。レコードで聞くと作品の世界観がより感じられるのも魅力です」

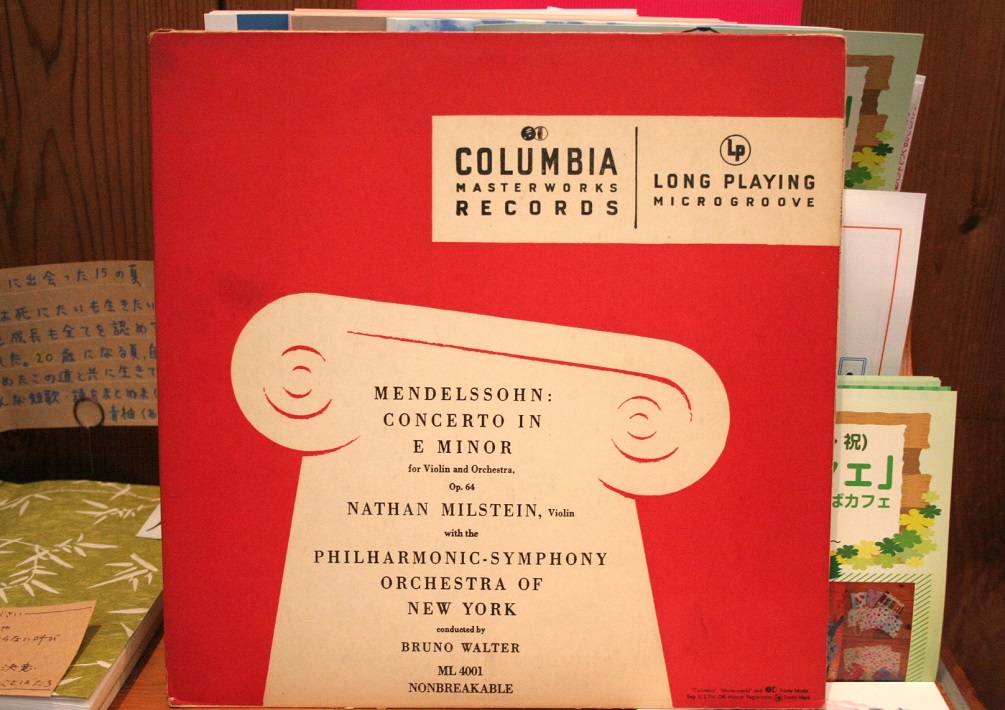

そして「ジャケットを手にする喜びがあります。ラックのレコードをパタパタとめくって1枚引き上げてと、探す楽しさもアナログならではですね」と話してくれました。

最後にレコードの収納・保管についてのアドバイスもいただきました。

「寝かせて積み重ねると重みでレコードが反ってしまい、元に戻すのは困難です。立てて収納する、熱に当てない、通気をよくする、これを守って長く楽しんでください」。

店舗の詳細は店名で検索、または下記のURLで。

A‐1ミュージック

住所/埼玉県春日部市粕壁東1-5-13

営業時間/11:00~19:00

定休/水曜日

TEL/048-754-7841

LPレコード2000枚を所有

レコード鑑賞会「とりごえ堂」主宰 鳥越干城さん

ジャケットもインテリアとして魅力

鳥越干城(たてき)さん(70歳)は大学生の頃からジャズを聴き、レコードを集め始めましたが、社会人になって転勤が多かったこともあり、当時所蔵していた1000枚を全て処分したそうです。

東京に戻った2004年、浅草のジャズ喫茶を訪れて懐かしくなり、再び収集。

現在2000枚以上をコレクションしています。

「音ももちろんですが、アナログレコードはジャケットも魅力的。デザインの歴史も調べると面白いですよ」と鳥越さん。

自宅ではLPジャケット用の額に入れて、季節や気分で掛け替えてインテリアとして楽しんでいるそうです。

一つの音の周りにある音も聴こえる

レコードの音の魅力について、鳥越さんはこう話します。

「音に温かみがありますね。人の肌に例えると、その産毛までも感じられるというか、一つの音の周りにある音、弦を弾く時の擦れる音や雑音もちゃんと聴こえるので、自然なんです。デジタルは一つ一つの音が強いので、長時間聴いていると疲れることも。同じ曲をアナログとデジタルで聴き比べるとよく分かります。音にこだわるアーティストはアナログ盤を出し続けています。アナログ盤を聴いて、改めてその曲の持ち味を知ることもありますね」

蔵を改装した糀屋で月2回の鑑賞会も

鳥越さんは、大正時代に建てられた蔵を改装した「本のある蔵 糀屋」で、レコード鑑賞会「とりごえ堂」を月に2回開いています。

1回は「土曜の朝と日曜の夜に聴きたい音楽を聴く」というテーマで開かれる「ミュージックタイム」。午後1時~3時に開催で、カフェでワンドリンク注文すれば入退場自由で楽しめる企画です。

もう1回は「ジャズタイム」。こちらは糀屋の営業終了後の午後4時半~6時半に開催します。ワンコイン500円でグラスワインとちょっとおつまみ付きで、先着順の定員制。ゆったりとしたひとときが過ごせます。

「この蔵は音の響きが素晴らしく、元オーディオ会社の人も聴きに来て感心していました。音が柔らかく響いて、包まれる感覚に。リラックスできるので楽曲のイメージが膨らみます」とのこと。

レコード鑑賞会のスケジュールは、糀屋のフェイスブックまたはインスタグラムで確認を。

本のある蔵 糀屋

住所/埼玉県越谷市越ヶ谷本町3の29(都築家敷地内)

問い合わせ/koujiya.kura@gmail.com

フェイスブック/https://www.facebook.com/honnoarukura/

インスタグラム/@koujiya_kura

こちらの記事もおすすめ